LGBTの高校生をテーマにした短編映画「カランコエの花」が好評だ。本作はインディーズ映画だが反響があり、全国の映画館で上映されている。メディアでも多数、取り上げられている他、SNS上でも高評価レビューが目立つ。しかしLGBTに限らず「人権問題」を扱った映画は特定団体の影響、特定の政治主張がチラつくこともある。その点、本作はどうなのか。東京渋谷区のアップリンク渋谷で「カランコエの花」を見てきた。

カランコエは「アナタを守る」という意味

物語の舞台は高校2年生のあるクラス。主人公の月乃(今田美桜)は「あなたを守る」という花言葉のカランコエを模したシュシュで髪を留め通学している。ある日、LGBTの授業をきっかけにクラスにも当事者がいると生徒たちは動揺し出す。「LGBTがいるからあんな授業をやったんだ」一部の生徒たちは噂や詮索を始めた。そんな最中、月乃は自分の友人(女子生徒)がLGBTだと知らされる。決して差別しているわけではないが、彼女に気を遣うがゆえに、深く考えるがゆえに距離が生じる。そしてクラスに事件が起きた―――。

こんなあらすじである。特徴的なのは当事者が主人公ではなく、当事者ではない生徒たちの視点からストーリーが進んでいることだ。

さて本作の論評前に触れておきたいことがある。当初、「カランコエの花」は申し訳ないが“ 笑ってはいけない人権啓発映画”の類と思っていた。おそらく小中高生時代に誰でも一度は学校で人権啓発映画を見たことがあるはずだ。しかし悲しいかな学校で見せられる人権啓発映画はむしろネタ扱いという事態も起こる。なぜ人権啓発映画は“しょーもない”のか。原因を列記してみた。

ポイント1 無理な設定が多い超展開

人権啓発映画は曲がりになりにもストーリーがある。その中で「人権問題」を盛り込まないといけない。相手は予備知識が乏しい児童、青少年たちだ。この層に対して長くとも1時間程度で伝えなければならない。このため設定、状況、心理描写が強引になり「超展開」になりがちだ。特に「同和問題」になると往々にして核心部分を隠すから例えば「部落」や「同和地区」というキーワードだけが強調されてしまう。だから教えたばかりにネタ扱いという、皮肉な結果を招くこともある。

ポイント2 ダメな芝居とダメすぎる制作陣

キャストの演技も問題だ。限られた時間で問題点を指摘するには感情の起伏、顔の表情で「学びどころ」を強調しなければならない。そのため怒り、哀しみといった表現がオーバーで不自然になる。または演技力不足もあり、肝心なシーンなのにセリフが棒読みというパターンも。だから「笑うな」という方が無理である。それに制作陣は洗練されていない教育啓発映像の専門プロダクションだ。この手の制作会社は学校や自治体などを相手にしており大方、公務員OBの再就職先といった程度。クリエイターというより「業者」という方が相応しい。だからアイデアも企業努力もないし、一般の制作会社と違いヒットしなければ死活問題というわけでもない。

ポイント3 子供をなめるな! 妥協の産物

「教育」「啓発」と言ってもその内容は幅広い。人権問題、性問題、あるいはドラッグ、いじめ、様々だ。しかし全てを洗いざらい教えるわけにもいかない。さらに描写、表現を一歩間違えれば抗議を受けかねない。だから内容も“ 置きに行った”感に満ちている。伝える側がそのくせ守りに入っているのだ。このため内容はどこか煮え切らない。しかも「子供のため」と言いつつ、そのくせ「子供だからこの程度でいい」という妥協の産物である。ところが子供はもっと敏感で“ 子供騙し”であることを察知してしまう。

それゆえに「カランコエの花」もタカをくくっていたが予想外に見入ってしまった。短い上映時間で、しっかり登場人物の個性やキャラクターを立てている。それから昨今の邦画やドラマにありがちな過剰な「自分語り」というものがない。本来は何気ない仕草、表情、態度で表現すべきなのにやたら「自分語り」を盛り込むシーンが散見される。監督や脚本家の主張や自意識を登場人物に無理やり代弁させるがためだろう。またいかにも「伏線」であるかのような小道具が実は何も意味がなかった、これも昨今の邦画にありがちなことだ。しかしカランコエのシュシュは主人公の心情を表す重要なアイテムとなる。

なにしろ今は空前の「LGBTブーム」だ。だから今、複数の映像作品が制作されているが、「商機」に乗り遅れまいと、制作サイドの荒い鼻息がムンムン伝わる作品も目立つ。本作はそうした「運動臭」をちゃんとろ過し清々しく仕上げた印象だ。

またこれは中川駿監督の狙いか分からないが、特有の人権問題を教えたがゆえに逆に「ネタ化」するという現象を描いたのも興味深い。LGBTの授業を受けた男子生徒がこのクラスにLGBTがいると騒ぎ立てる。彼の態度は当事者を揶揄するかのようだった。しかしこの男子生徒はこうも言った。

「腫れ物にするのは差別じゃないか」

態度こそふざけてはいるが彼なりの向き合い方だ。だからこの男子生徒は当初、面白半分で詮索したものだが、LGBTが誰かと特定された時に最も当事者を擁護したのもまたこの男子生徒だった。当事者に対して「配慮」というのもの一つの優しさであれば、当事者が分かって上で「向き合う」というのもまた優しさである。主人公・月乃は友達がレズビアンということを知った時、明らかに動揺してどこか態度がよそよそしくなった。ただこれも差別や偏見というよりもどう接するのが正しいのか自問自答をしているところで、これもまた彼女なりの向き合い方に思えた。

同和型「自作自演」と異なるバットエンド(*ネタバレ注意)

さて結末である。ここが最も難しい。人によって解釈や受け止め方が異なる人権問題の「結末」を導き出すのは厄介な作業だ。まずは通常の人権啓発映画のラストについて触れておこう。往々にして以下の3パターンに分類できる。

①大団円でそれなりにハッピー型

強引ながらも一応、当事者と和解し「夕日に向かって走ろう」といった大団円の青春ドラマ的結末。

②専門家にコミット型

ラストはどうなる?となったところで突如、ストーリーが終わる。そしてシーンが変わって「さあいかがでした?」と突如として専門家が登場して解説するパターン。この作風は人権団体が監修についていることが多い。

③ニューシネマ的バットエンド型

結局、作中では解決できずにバットエンドで終了する。「後はみんなでが考えよう」といういわばニューシネマ的なまとめ。

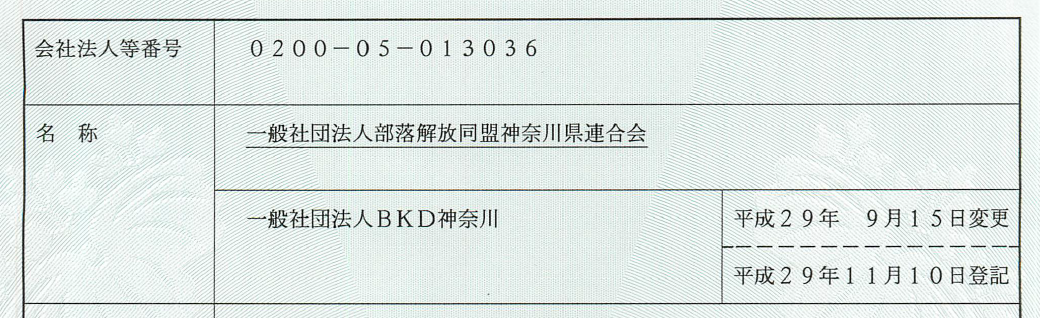

「カランコエの花」の場合、あえて言えばこの中の3タイプ目だろう。ここからはネタバレを含むのでご注意頂きたいが、ラストは教室の黒板に「〇〇(友人の名前)はレズだ」と落書きされる。そしてその落書き主は当事者本人という結末だ。要するに「自作自演」である。例えば部落差別落書き、差別ハガキの犯人が実は「解放同盟員だった」という事件はしばし発生する。その最大級の事件が福岡県で起きた「立花町連続差別ハガキ事件」だろうか。

しかし本作の場合は運動家的な「自作自演」ではない。自分の気持ちを伝えられないもどかしさ、葛藤、そんな思いが落書きに至らせたのだろう。一体誰が落書きをしたのか謎解きも緊迫感がある。上映時間39分の中で凝ったストーリー展開だ。

そして終了後、中川監督が舞台挨拶に立った。

では何を持って「当事者と向き合う」とする?

「バットエンドのような形で終わるので、あの時、彼や彼女はどうしたらよかったんだろうと答えについて考えている人も多い思うのですが、カランコエの世界のように教えたばかりに傷つけてしまうような結果になる、迂闊に手を出さないほうがいい、そっとしておくべきという意見もSNSでお見受けします。しかし教えたことによって救われるLGBTもいるでしょうし、主人公が自分の気持ちを発しようとする中、いろいろな人が向き合わなかったああいう結果になってしまったということに注目してほしい。ぜひLGBTの人と向き合ってほしいです。向き合った結果、傷つける結果もあるかもしれませんが、恐れることなく向き合ってほしいと思います。トライアンドエラーを繰り返した方が建設的ではないかと思いますので、作品を見たことで向き合うことを恐れずいい関係になればいいと思います」

監督はこう観客に語りかけた。また広まったがゆえにネガティブな意見も出てきたと指摘する。

「ご存じの通り杉田水脈さんの新潮45の記事も最たるものですが、ネガティブな意見を見ると根底には誤解があります。一番多いのはLGBTだけを特別扱いするのか分からないという意見が多い。そこだけ見るとおっしゃる通りだが、当事者の人たちは誰も特別扱いを求めていないんですよ。同性婚、パートナーの方が病院で治療している時の面会や、当たり前のことをできるようにしてほしいのです。(主人公を通じて)みなさんも一緒に考えて頂けるとありがたいと思います」

監督の発言は何も間違ってはいない。ただ不満が残る。それは「何を持って向き合うのか」また「正しい向き合い方」があるのかということだ。現在のLGBTにおける制度や主張に対して論評、批判、検証するのもまた一つの向き合う形ではないのか。監督は観客に対して本作を通して考えてほしい、と訴えるが考えた末の結論が果たして「正解」なのか分からない。運動家、人権団体、行政、教員が放つ「考える」「向き合う」というメッセージはとても無責任なものだ。

時には人権活動家は「無関心が差別を生む」と言う。一種の「テンプレート」だ。これも「向き合う」と同様に「何が正しい関心」なのか一切、説明はない。つまり活動かの「無関心が差別を生む」とは「行政」「政治」「企業」などに対しての一種の警告文と言ってもいい。「私たちの主張に耳を貸さないものは差別者である。だから講演会や研修に呼べ」という警告であり、念押しの言葉に過ぎない。

どう向き合うか、どう関心を持つか、は多種多様だ。この問いに対してLGBTに限らず全ての人権問題でこれが「正解」というものを呈する人がいるとすれば、それは「独善」というものである。社会的な正解があるとすれば、声の大きな団体や活動家の意思や思惑に沿ったものに過ぎない。良い関心も向き合い方も「当事者」「活動家」の腹一つというのが人権問題の根底にある。もし今、LGBTに対してネガティブな意見があるというならば、当事者に対してというよりも「人権問題は声の大きな人々の胸三寸」という現象に対してではないだろうか。こういう側面も当事者やカランコエの制作陣に理解してもらいたい。

もし今後、中川監督が次期作品を作るならば、理想的な向き合い方というものをぜひ示してもらいたい。上映後、観客を見送る中川監督に挨拶して、こんな思いを伝え会場を後にした。