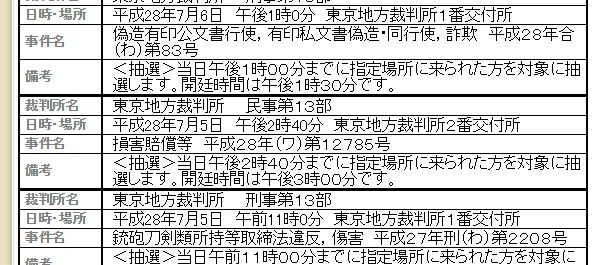

以前、ラムザイヤー教授による『日本の 被差別民政策と 組織犯罪:同和対策事業 終結の影響』の和訳を掲載した。今回からは、それに続く論文を和訳したものを掲載する。前の論文は日本の被差別部落民の起源が近世の被差別民であることを前提としていたが、今回はそれを真っ向から否定する内容である。

表題の「アイデンティティ政治」とは聞き慣れない言葉であるが、昨今話題となっているBLMやLGBT運動等、特定の共通点を持つ集団の利益を代弁して行う政治活動のことである。これは新しい運動ではなく、大正時代からの歴史がある部落解放運動や同和行政もアイデンティティ政治の一種と言えるだろう。そして「発明」とは何を意味するのか? 原文(On the Invention of Identity Politics: The Buraku Outcastes in Japan)のinventionは発明と訳されるが、ここでは「でっち上げ」の方がよりニュアンスが近いだろう。

つまり「アイデンティティ政治の発明」をより具体的に言うと「被差別部落民による政治運動のでっち上げ」ということなのである。この一文で、この論文の内容がかなり衝撃的なものであることが想像できるだろう。ラムザイヤー教授は、誰がいつどのようにでっち上げたと主張しているのか、ぜひ内容をお読みいただきたい。

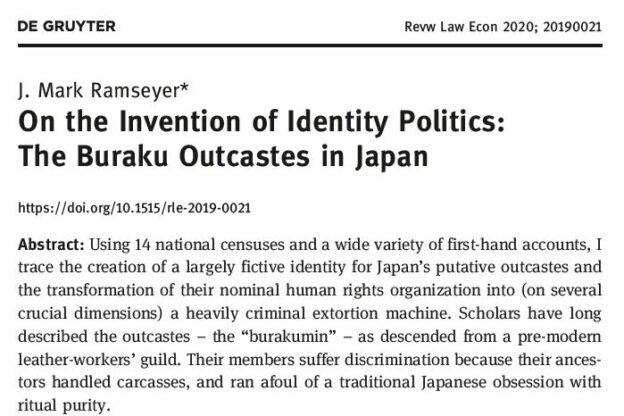

なお、今回の翻訳はReview of Law & Economicsに掲載されたものをベースとしている。

アイデンティティ政治の 発明について: 日本における 被差別部落民

J・マーク・ラムザイヤー

要旨

14の実態調査と多種多様な一次資料を使用し、日本で被差別部落民とされる人々について、ほとんど架空のアイデンティティが作り上げられ、彼らの名目上の人権団体が(いくつかの重要な側面で)非常に犯罪的な恐喝装置へと変貌したことを追跡する。研究者たちは長い間、被差別民 ―「部落民」― を前近代の皮革職人ギルド(訳注: ギルドは西欧の職人集団を指す言葉であるが、筆者があえてこの言葉を選んだ理由は後述される)の末裔であると説明してきた。彼らの先祖が屍肉を扱い、日本の禊祓に関する伝統的価値観に反するため、部落民は差別に苦しんできた。

真実は、ほとんどの部落民は皮革職人の子孫ではなく、明らかに規範から外れた貧しい農民の子孫である。部落民以外の人々が、ケガレ意識から彼らを避けたのかどうかは定かではない。ただ、確かなのは、犯罪へ巻き込まれたくないため、また彼らの崩壊した家族構造を理由に、部落民を敬遠したであろうということだ。

部落の近代的変容は、自称ボリシェヴィキが部落「解放」組織を立ち上げた1922年に始まった。マルクス主義の歴史的概念にグループを適合させるために、彼らは、皮革職人ギルドという架空のアイデンティティを発明し、現在に至っている。その後、憎しみに満ちたアイデンティティ政治が続いた。数年のうちに、犯罪企業家が新しい組織をのっとり、偏見への暴力的告発(訳注: いわゆる「差別糾弾」のこと)と巨額の金銭要求を組み合わせた、ゆすり戦略を開拓した。そして、戦略的移住と公的補助金の循環が起こった。その論理は、ベッカーとハーシュマンが描いた経済論理をそのまま踏襲している。すなわち、これまでになく多額の(収奪可能な)補助金が大きくなるにつれ、機会費用が最も低い部落民は部落に留まり、犯罪職に就くインセンティブがますます大きくなった。この戦略が生み出した激しい市民の敵意を考えると、最も正当な職業選択機会を持つ部落民は部落を棄て、代わりに一般社会に統合される道を選んだ。

Ⅰ. 序論

多くの説明によると、日本の「部落民」の先祖は、17世紀の皮革職人のギルドに由来するとされている。<日本語では「同和」、英語では「burakumin」が標準的な用語のようである>日本の宗教上の規則では、これらの先祖は、慣習的に不浄な世界で働いていたことになる。日本では、伝統的に清浄に対する強迫観念が蔓延しているが、それが表に出ることはほとんどないが(これら従来の説明によれば)、現代の日本人は現存する子孫を差別し続けている。数世紀経った今でも、部落民との結婚を避け、できる限り雇わないようにしている。

部落民(「部落」の人々)は、他の日本人と外見上の違いはない。別の言葉を話すわけでもない。私的な神を崇拝しているわけでもない。何世紀にもわたって行われてきたこの慣習的清浄への顧慮から、一般の教育を受けた日本人は部落民を敬遠し続けていると言われている。現代のアメリカの大学に通うインテリ層にとってはまるで、文化の永遠の可塑性と、偏見、排除、民族的残酷さに対する人間の無限の受容力を確認するために用意された話のようだ。

真実は、ほとんどの部落民の先祖は、動物の皮をなめしたり、皮革にかかわる商売をしたりしていたわけではない。ギルドに所属していたわけでもない。それどころか、ほとんどの部落民の先祖は、非常に壊滅的な貧しい農民たちのゆるやかな集まりである。19世紀から20世紀にかけての部落は、世界中の下層社会と同じように、機能不全に陥っていた。まるで(これは一例であるが)、アメリカ南部の貧しい白人の中の「クラッカー」のように、貧しい部落民の多くは(もちろん全員ではないが)、すぐに怒り、喧嘩を危険なレベルまでエスカレートさせ、仕事や教育にコストのかかる出資を避けようとした。その結果、犯罪率が驚くほど高くなってしまったのである。また、自分の結婚や家族のために無造作に浪費していた。

部落と部落外の敵対関係は、経済の発展によってもたらされた。19世紀末の数十年間で、商取引、旅行、移住が急激に増加した。それに伴い、日本の主流派と部落民の接触も増えた。それに伴い、文化的な対立も生じた。

そして、1920年代初頭に、事態は大きく進展した。知識人が革命に熱中していた時代である。1922年、部落の上流階級の若者たちが、自ら「解放」運動を起こした。彼らの学生の友人たちは、ボリシェヴィキやアナルコ・サンディカリスム(無政府組合主義)の細胞(支部)を作っていた。彼らは、自分たちのまだほとんど無秩序なコミュニティのために、それを作り上げた。マルクス主義の歴史家たちは、徳川時代初期を封建的とみなしており、マルクスは『ドイツ・イデオロギー』の中で封建的な労働者をギルドに入れていた。部落民の若い知識人たちは、自分たちのグループのために、皮革職人のギルドという架空の民族的アイデンティティを体よく作り出したのである。

[2019年11月6日オンライン公開後訂正追記: 本論文では、1922年に日本の「被差別民」である部落民の自称リーダーたちが、自分たちのグループのために、前近代的な皮革職人のギルドという架空の起源を発明した方法を探っている。初期の指導者の中で最も力を持っていたのはボリシェヴィキであった(創設者の一人は密かにソ連に渡り、党に加入してコミンテルンで活動していた)。彼らは、マルクスが描いた歴史的枠組みの中に自分たちのグループを当てはめるために、この起源を生み出したというのが筆者の説明である。マルクスが、ギルドを前近代経済の中心に据えていたことから、彼らは自分たちのグループのために、前身となるギルドを考案したのである。

この歴史を説明する際に、筆者はマルクスが『ドイツ・イデオロギー』の中でギルドについて論じていることを参照した。マルクスとエンゲルスが『ドイツ・イデオロギー』を執筆したのは1846年だが、出版されたのは彼らの死後ずっと後の1932年だった。しかし、ギルドはマルクスのさまざまな文献に登場している。なかでも『共産党宣言』には、初期の部落指導者たちが1922年に発表した自分たちのマニフェストのモデルにした部分がある。]

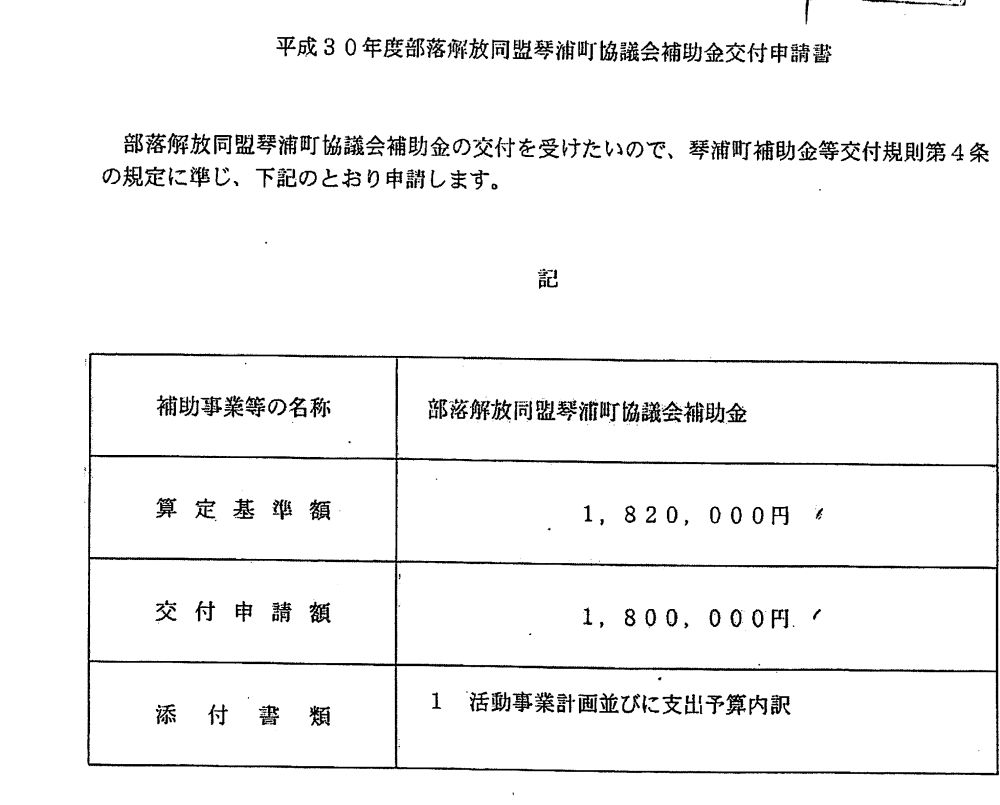

その後の10年間で、これらの若い知識人と彼らに続く犯罪的企業家たちは、偏見と差別の2つを、深刻な暴力の脅威を伴って糾弾するようになった。その過程で、彼らは地方自治体からますます多くのお金を強奪するようになった。アイデンティティ政治に基づいたこの戦略は、その後80年間続いた。一貫して、部落の指導者たちが(人権団体を装って)簡単に流用できる政府の補助金を生み出した。

このような変化は、ゲイリー・ベッカーなどの学者が提唱した非市場的行動に対する基本的な経済論理に従ったものである。必然的に、補助金は合法的な職業と非合法的な職業の相対的な利益を変化させた。その過程で、犯罪に対する機会費用が最も低い部落民の男性が、学校を中退して犯罪行為に手を出す動機付けが高まったのである。彼らの多くはコミュニティに留まり、組織的な犯罪シンジケートに参加し、彼らの集団的な圧力を利用して政府の補助金をさらに増額させた。そして、さらに多くの若い部落民が学校を辞めて犯罪組織に参加し、強い犯罪的な圧力(そして部落民の教育水準の低下)によって、政府はさらに支出を増やすことになった。忌わしい悪循環が続いたのである。

このようなアイデンティティ政治によって、部落のリーダーたちは(名目上は人権団体を通じて行動していたが)、自分たちのコミュニティを暴力的に世間の目にさらした。当然のことながら、世間からは大きな反感を買うことになった。1920年代以前の部落は、貧困層が機能不全に陥りがちな行動規範を守る、ゆるやかな共同体に過ぎなかった。日本の社会的規範に沿って行動することを選んだ部落の人々は、概ねうまくやっていて、退去することはなかった。退去する代わりにむしろ、多くの部落民はそのコミュニティに留まり、社会的・経済的インフラを構築することを選んだ。

しかし、1920年代に部落の指導者たちが惹き起こした激しい世論の反発は、明らかに選択的移住を引き起こした。被差別部落は、文化的・身体的属性を持たないため、(ハーシュマン[1970]の言葉を借りれば)低コストの「出口」という選択肢に直面した。犯罪者としてのキャリアに比較優位性を見出した部落民は、政府からの補助金を個人の口座に振り込ませるために残った。しかし、日本の主流の職業に就くための、最良の選択機会のある人々は、次第に部落を棄てるようになった。

戦後、強奪は着実に加速していった。戦後間もない頃、部落の指導者と暴力団が協力して、市町村や都府県から資金を引き出すようになった。1969年からは国からの補助金(訳注: 同和対策事業特別措置法による同和事業のこと)も始まり、その速度は飛躍的に高まった。ラムザイヤーとラスムセン (2018)では、エリック・ラスムセンと筆者がこの後のプロセスを詳細に説明している。政府が補助金を止めたのは2002年になってからだ。しかし、その措置は恐喝装置を効果的に停止させた。部落民の少年たちは、犯罪者になっても見返りが少ないため、学校に残った。彼らは大学に進学し、そのまま戻ってこなかった。ボリシェヴィキの指導者たちが1920年代に発足させた、つまり発明したアイデンティティ政治がついに崩壊したのである。

集団としての部落民は、包括と偏見の問題に広く関心を持つ学者からも、クリストフ(1995)のような公共知識人からも、西洋ではかなり注目されている。しかし、部落民は、これらの学者や知識人が大きく誤解している集団でもある。根本的に彼らが誤解している理由は、ハーシュマンやベッカーのような学者が開拓し、その後に続く何百人もの学者が拡張した社会行動の経済学に基本的に慣れていないことにある。

本論文はラムザイヤーとラスムセン (2018)に基づいているが、部落の歴史的根源についての説明を修正している。先行研究において、ラスムセンと筆者は21世紀の最初の数十年の間にアイデンティティ政治が崩壊したことを説明したが、続く本論文では、この現象がどのようにして起こったのかを説明している。本論文では、20世紀におけるこのグループの社会的変容に対する大規模な理論を探っている。それは、(i)最も低賃金で合法的な仕事の選択肢を持つ部落民が、組織犯罪やより高レベルの政府による強奪の悪循環に堕ちていくこと、(ii)最も高賃金で合法的な仕事の選択肢を持つ部落民が、部落から主流社会へと選択的に移動することである。

部落に関する英語の文献を調査した後(II節)、組織犯罪とゆすりの政治との現代的なつながりを要約する(III節)。次に、部落の根源を17世紀から19世紀にさかのぼって説明し、皮革産業との微妙な関係を指摘する(IV節)。19世紀後半には、部落と他の日本のコミュニティとの接触が増え、その結果生じた対立を議論する(V節、VI節)。

第7節では、1920年代に部落が明確に定義された民族集団として誕生し、暴力的なアイデンティティ政治が開始されたという、極めて重要な瞬間に注目する。1922年、左傾した部落民は、部落を皮革職人のギルドとして再定義した。彼らが作った歴史はほとんど架空のものであったが、その創造は2002年まで続くアイデンティティ政治の発明となった。(VII節)。世間の反感を買い、それに伴って、主流の職業に就くことを望む部落民が一斉に部落を離れるという選択的移住が発生した(VIII節、IX節)。

II 部落の学術研究

A 前近代

日本の学者たちが語る近代以前の部落の話は、近代の部落の話とは根本的に異なる。部落の近代以前の歴史については、学者たちはますます洗練され、知的に独立した研究成果をまとめている。しかし、必ずしもすべてがそうではなかった。世紀半ばの学者たちは、圧倒的にマルクス主義者であり、しばしば機械的であった。

しかし、20世紀最後の数十年になると、部落の歴史家たちは、新鮮な思慮深さを見せ始めた。部落の暴力団系指導者は、歴史家をほとんど放置していたらしい。20世紀の学問に比べて、17世紀や18世紀の歴史の異端性は脅威にならないと考えたのかもしれない。いずれにしても、この半世紀の間に、歴史家たちは精緻で洗練された研究成果をまとめ上げてきた。速水融、斎藤修、高島正憲などの経済史家は、19世紀のイデオロギーに縛られていたこの分野に、近代社会科学を持ち込んだ。部落の歴史そのものには、畑中敏之、黒川みどり、塚田孝などの学者たちが独自のブランドを持ち込んだ。

これらの研究成果をもとに、最近の欧米の歴史家たちが前近代の部落を丹念に研究している。エーラス(2018; 今後公開) は、日本海沿いの福井県にあった「非人」コミュニティを調査している。アベレ(2018)は、19世紀に屠殺業の中心地となる大阪郊外の部落の変容を研究している。マコーマック(2013)は、特に畑中の研究を参考に、徳川末期から明治初期にかけての部落の変遷を詳述している。

B 近代

これはかつての部落史のあり方ではないし、今日の近代部落研究のあり方でもない。日本の本格的な学者による近代の部落に関する研究はほとんど存在しない。その理由は簡単で、部落解放同盟(解放同盟)の指導力にある。解放同盟は、自らを部落の人権擁護者と称しているが、時折、犯罪組織との深い関係を持続していた。解放同盟は、自分たちが宣言した正統性を逸脱する学者に対しては、冷酷な態度で臨む。

真面目な学者は、解放同盟や犯罪組織と喧嘩するよりもやるべきことがある。日本共産党(JCP)に所属する著述家たちは、解放同盟に対抗するために日本共産党を頼ることができるし、実際に頼っている。マルクス主義の前提についてはともかく、日本共産党の学者たちは、少なくとも解放同盟が発表した正統派の思想を無視している。日本共産党と解放同盟の両方からの知的独立を主張する人々は、典型的に、代わりに他の研究対象を見つける。誤解を恐れずに言えば、日本共産党以外の学者が近代部落について書いていることのほとんどは、全く予想通りの内容で、かなり信憑性が疑わしい。日本人は、彼らを粗末な「御用学者」(訳注:原文にもgoyo-gakushaとある)と見なしている。

残念なことに、西洋の学者がそれに勝ることはほとんどない。理由はともかく、西洋人は解放同盟やその関連研究グループのいずれかに所属して研究を始めるのが普通のようだ。カリフォルニア大学サンディエゴ校の人類学者ハンキンス(2014)は、シカゴ大学の学位論文を基にした本を最近出版した。その研究の過程で、彼は解放同盟の関連組織で1年半ほどインターンをした。解放同盟は、部落解放運動を国際的な人権運動に統合し、日本をより「多文化的」な観点へと移行させることを目指していると、彼は熱心に読者に語っている。

マクラーレン (2003:113)は、解放同盟によって選ばれた21人の部落民にインタビューした後、本を書いた。この21人は、「解放同盟は明らかに部落(X)のチャンピオンである」と彼に確信させたようだ。それは、「疑う余地なく、部落民の状況を改善するために不断の努力をしてきた…」と彼は宣言している。

社会学者のボンディ(2015:3)は、2つのコミュニティで「12ヶ月間の参加者観察」を行った。そのうちの1つは、彼は解放同盟を通して知己を得た。解放同盟は彼を「歓迎」したと、読者に保証した(2015:156.)。そして、主流の学者やジャーナリスト側の「沈黙」について、彼は「メディアは、部落問題に一般の人々が触れるのを黙らせる代表者」であり、「象徴的および文字通りの疎外の両方」を引き起こすと結論づけている(2015:4)。

西洋の部落研究者では、オックスフォード大学の歴史学者ニアリー(2010:1)が最もよく知られている。彼は、九州大学への交換留学生として日本で独自の研究を始め、部落史に関する研究会に参加した(2016:xx)。現在も解放同盟関連の研究会に参加し続けている(寺木と黒川, 2016:1-2)。解放同盟の名付け親である松本治一郎の伝記では、松本が 「自分や仲間の部落民が日常的に遭遇する偏見や差別に対して啓蒙活動を行った 」と評している。

C その他の証拠

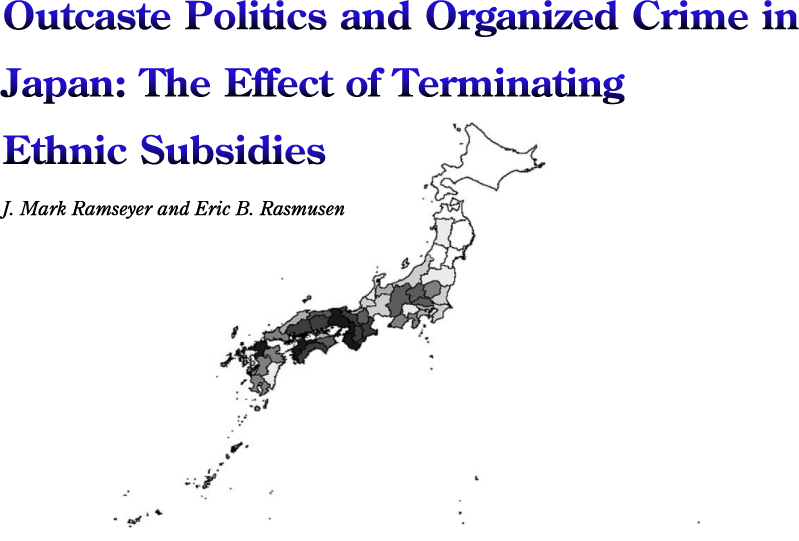

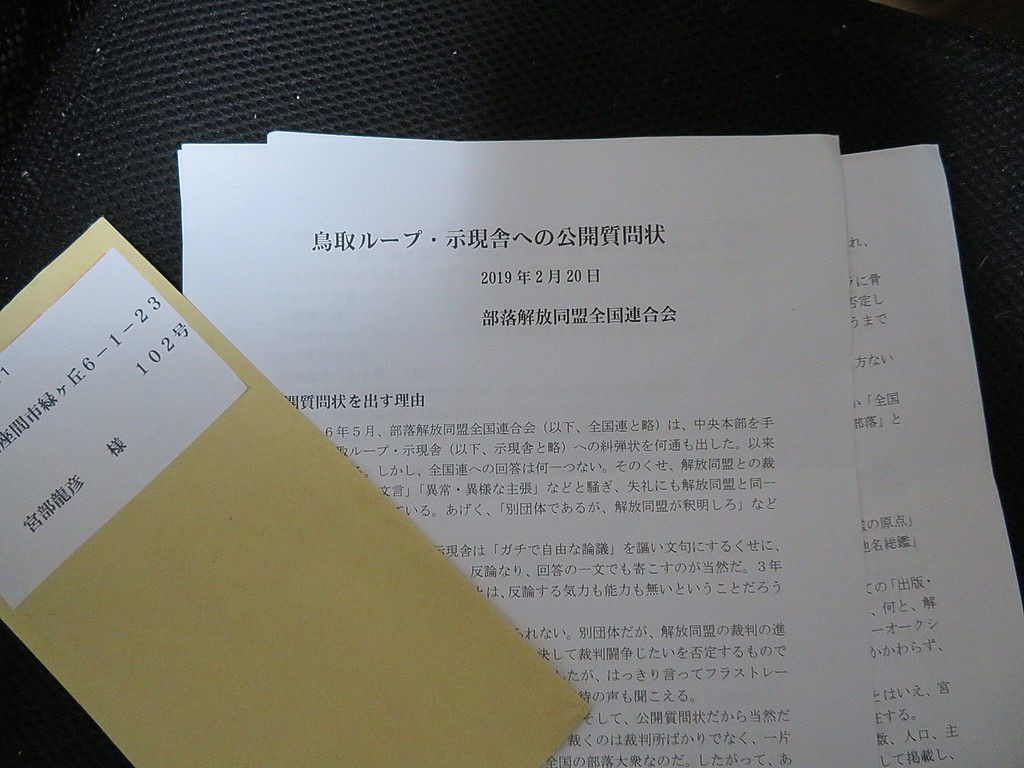

解放同盟の腐敗や部落犯罪が横行していることについては、誰もがその証拠を目にしてきた。本稿で使用している都道府県レベルの部落密度、犯罪、家庭環境の悪化に関するデータは公開データである。様々な図書館でずっと以前から入手可能である。筆者が引用した部落についての証言も同様に、探そうと思えば誰にでも手に入るものだ。たしかに、解放同盟とその前身である水平社は、自分たちの好む物語に反する証言をしている本を封じるために努力した。部落解放運動家の賀川豊彦が1915年に発表した民族誌の再販を阻止したことはよく知られていることだろう。<VI. B.で述べている。同様に、水平社は、菊池山哉による1922年の研究の出版を許可した警察を激しく攻撃し、本の出版を禁止させた。その後、水平社のリーダーが介入して、警察が禁止令を取り消すように仕向けた(菊池1966:3)。>しかし、賀川の本でさえ、大学の図書館には必ず置いてある。

解放同盟と犯罪組織との関係については、20世紀の終わり頃から、その証拠がジャーナリズムの世界に顕著に現れてきた。その時点で、警察は解放同盟の幹部を逮捕し始めた。検察は摘発を開始し、ネットメディアや主要な新聞は事件を大きく取り上げた。

同時に、思慮深いジャーナリストたち―中には部落出身者もいる(角岡など)―が、暴徒化した部落での自らの体験を綴った本を出版し始めた。主流のジャーナリストは、暴力団とつながりのある解放同盟の指導者が政府の補助金を大量に私的口座に流用している様子を記述し始めたが、(解放同盟が引き起こした暴力を反映して)何人かは偽名で出版することを選択した:例えば、朝日新聞出版(1982)、一ノ宮とグループK21(2007、2012、2013)、寺園、一ノ宮、グループK21(2004)など。

西洋の学者たちは、これらの解放同盟の汚職に関する記述をほとんど見落としていた(あるいは無視することを選んだ)。危機についてはほとんど触れられていない。ニアリー(2010:298 & n.5)は、自分の伝記の最後の脚注でいくつかの本を引用しているが、解放同盟が政府の補助金の配分を操作したのは、「資金が部落のコミュニティの最大の利益のために使われるようにするため…」だと主張している。「このような汚職の疑惑を検証し、評価することは、それ自体が研究プロジェクトになるだろう」と彼は続ける(2010:239)。「独立した分析がなければ、汚職の量が日本で通常行われているものよりも多いのか(または少ないのか)を判断することは難しい…」。また、他の学者(例えばランキン、2012)などは、暴力団と解放同盟の関係について、単に「不快な推測」として片付けている。

D 従来の説明

解放同盟と西洋の研究者との強い結びつきを反映して、これらの研究者の多くは、部落について驚くほど一貫した物語を語っている。徳川幕府の時代(1600-1868年)に、動物の皮を剥いだり、皮をなめしたり、革製品を作ったりするギルドで働いていたのが、現在の部落民の前身である。彼らは自分たちのことを「カワタ」と呼び、他人は彼らのことを「エタ」という蔑称で呼ぶこともあった。動物の死骸を扱うため、慣習的に不浄なものとして扱われ、離れて居住することを余儀なくされた。また、平地の農民は、彼らが他の仕事に従事することや、集団の外で結婚すること、他の農民と同じような服装をすることさえ拒否することがあった。法学者のアップハム (1988:79)によると、カワタは「平民と結婚することも、指定されたゲットーの外に住むことも、平民の召使として働くことも禁じられていた。また、平民と一緒に食事をしたり、座ったり、煙草を吸ったり、髪を普通に整えたり、下駄を履いたり、平民の家の敷居をまたいだりすることもできなかった。」という。

これらの偏見は、宗教的な源泉を持っていたと西洋の作家は言う。この偏見は「神道や仏教に見られる概念に由来する」と伝記作家のニアリー(1989:2)は書いている。歴史家のハウエル(1996:178)は、徳川時代のカワタの多くは「日常的に『不浄な』職業に従事することはほとんどなかった」と説明しているが、それでもコミュニティは「一般的に不浄と考えられていた職業、特に死の汚染を伴う職業に従事していた」<ここで留意すべきは以下である、畑中(1990)、マコーミック(2013)、イーラス(2018)はいずれも、部落民という概念が時代とともに変化していく様子を丁寧に描写し、部落コミュニティ内での時系列的な連続性の欠如を探り、偏見や差別の性格が変化していくことを指摘している。>としている。

西洋の研究者たちは、この部落を階級に基づく徳川時代の秩序の中(そしてその下)に位置づけている。アモス (2011:3)が言うように、徳川幕府はその社会秩序を「厳格な上下関係を強調する(新)儒教思想」に根ざしたものとし、「カースト制度を彷彿とさせる高度に階層化された社会構造」を作り上げた。この世界では、武士、農民、職人、商人の4つの職業別階級が作られた。部落民は、その下に人間とは見なされない集団として位置づけられていた。「[徳川]時代の250年以上にわたる安定した国内情勢の中で、それまで流動的だった職業や封建的な階級が硬直化し、被差別部落が社会から切り離された部分として法的に定義されるようになった」とアップハムは説明する。<アップハム(1988:79); ハウエル(2005:34);オームス(1996:244)参照。>

1868年、いくつかの外様藩出身の武士がクーデターを起こし(「明治維新」と呼ばれる)、3年後に正式に部落民を「解放」した。しかし、多くの西洋の学者は、この解放は、良くてもありがた迷惑に過ぎなかった主張している。まず、部落民は革製品を売るという職業上の独占権を失った。法的に解放された彼らは、それまで独占的に支配していた仕事で競争にさらされることになったのである(アップハム, 1988:79-80など)。また、彼らは税金を払うことになった。被差別民として、彼らはこれまで納税義務を免れていた。今や、彼らは他の人々と同じように税金を納めることになったのである(例:ハンキンス, 2014:21)。

19世紀の終わりには、一部の部落民は皮革産業や新たに創設された食肉産業で働いていたが、他の場所で働いていても同様に差別に直面していた。日本の主流派は、彼らを密集した不衛生な都市部のゲットーに押し込めた。彼らは職場から締め出された。彼らの子どもは主流派と結婚することを拒否された。部落民はこのような偏見の中で孤立し、社会の周縁で生きてきた。

1920年代初頭、300万人ともいわれる被差別部落民の中の勇気あるグループが「水平社」を結成した。彼らは、集団的糾弾戦略(訳注:原文にもkyudanとある)を採用した。偏見の表出に直面したとき、彼らは一丸となって加害者を「糾弾」した。集団で圧力をかけて、発言者に自分たちの特権を認めさせるのだ。地方自治体に対しては、組織的・制度的な偏見と、自らが生み出した構造的な不公平を是正する道義的責任を認識するよう主張する。差別的な国家が彼らに与えなかった上下水道、消防車、学校などを要求したのである。

第二次世界大戦が終わり、新しい環境の中で、部落解放同盟は、平等と包摂のための水平社の先駆的な使命を継承し、継続していった。しかし、日本の主流派は依然として差別的であった。しかし、解放同盟は、偏見の表出を集団で徹底的に糾弾することで、公然の偏見をほとんど排除した。地方自治体、さらには国の政府から、他の日本人が享受しているインフラ出資を引き出した。また、部落のアイデンティティを回復し、その誇りを育んだ。やがて、国連などの国際的な対応部署と協力して、ハンキンス(2014)の言う、より広く包括的で「多文化な日本」を推進するようになる。

しかし、西洋の著述者たちの間では、制度的かつ組織的な偏見が根強く残っていると言われている。ニューヨーク・タイムズ紙のコラムニスト、クリストフ(1995)が言うように、部落民は「動物の屠殺、革なめし、革製品の製造、墓穴を掘ること、死体を扱うことなど、慣習的に不浄とされる仕事に就いていた人々の子孫であるという理由だけで差別されている」のだ。そして、この差別を実行するために、現代の日本人は部落民を居住地で特定している。部落民とは、特定の部落に住んでいる(あるいはかつて家族が住んでいた)人のことである。

日本人が居住地で差別している以上、論理的には部落民は引っ越せば差別から逃れられるはずである。しかし、ハウエル(1996:179)は「そうではなかった」と主張している。人類学者のジョージ・デボスと我妻宏(1967:241)が言うように、部落民は自分の「アイデンティティ」を捨てることでしか逃れられない。

かつてのアイデンティティの完全な喪失を求めるならば、地理的および職業的な移動によって、家族やコミュニティとの表立った接触をすべて止めなければならない。自分でまったく新しいアイデンティティを確立し、場合によっては祖先が存在しないことで不利益を被らないように過去を捏造しなければならない。

この偉業を成し遂げようとする部落民は、デボスと我妻(1967:242)が言うように、「常に暴露されることを恐れている」のである。彼ら(1967:252)は、ある情報提供者の話を紹介している。「公務員に合格しようとしたが、どういうわけか失敗し、仕事を辞め、大学を卒業したが、今は部落で店を経営している友人がいる。」彼は何度も合格を目指したが、そのたびに失敗していた。「その友人は、どうにかして自分の生い立ちを周囲に知らせようとした…」。過去に取り憑かれたように、「酔うと、いろいろと自分の被差別部落の出自をほのめかしたり、信用できない人に打ち明けたりしていた」。

III 近代の部落

A 序論

近代の部落を説明するには、このような説明では誤解を招く恐れがある。部落民の数は約100万人であり、1930年代からその数は増え続けている。部落民が住んでいるのは主に西日本のいくつかの府県である。彼らは貧しい傾向にあるが、その貧しさは彼らを区別するものではない―過去にも決してそうではなかった。部落民は日本で最も貧しい都府県に住んでいるわけではないし、部落民は彼らが住む都府県の中で唯一の貧しい住民でもない。

しかし、多くの部落民は、深刻に分断された生活を送っている。未婚での出産は、他の日本人に比べてはるかに多い。麻薬の使用はより広範囲に広がっている。犯罪はより凶悪で、組織犯罪は主に部落の現象であり、解放同盟と暴力団の関係は深い。

解放同盟の糾弾会はよく知られるが、差別と戦うためだけのものではなかった。その目的は地方自治体を揺さぶって現金を得るためだった。部落の指導者たちは、積極的な攻撃によって、暴力の脅威を主要かつ信頼性の高いものにし、それを利用して政府から多額の金を受け取っていた。そして、組織的腐敗によって、それらの資金の多くを個人口座に流用していた。

B 数値と場所

1 国内総計

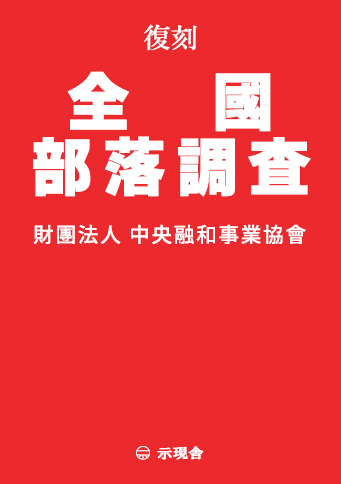

ここ1世紀半の間に、日本政府は単独で、あるいはいくつかの関連組織と協力して、少なくとも14回の部落民人口調査を行った。その結果を表1にまとめた。

表1: 部落民の全国人口

| 1868 | 492,409 | 1958 | 1,220,157 |

| 1907 | 799,434 | 1963 | 1,113,043 |

| 1921 | 829,675 | 1967 | 1,068,302 |

| 1922 | 836,568 | 1971 | 1,005,129 |

| 1935 | 999,687 | 1975 | 1,119,278 |

| 1942 | 550,213 | 1987 | 1,166,715 |

| 1946 | 1,004,528 | 1993 | 892,751 |

出典:

1868

- 秋定嘉和「明治初期の「賎民」統計表について」『部落解放研究』v.2: 55-75 (1974)

- 部落問題研究所『部落問題資料』第1巻(京都:部落問題研究所、1980)、pp.296-99.

- 小林茂・秋定嘉和『部落史研究ハンドブック』(雄山閣出版、1989年)p.288

1907

- 部落問題研究会編『部落問題史料』第1巻(京都:部落問題研究会、1980),pp.296-99.

- 小林茂・秋定嘉和『部落史研究ハンドブック』(雄山閣出版、1989)291頁。

- 全国部落解放運動連合会.1998.全国同和地区の年次別概況調査並びに1993年現在の府県別概況調査基礎資料』。東京 全国解放運動連合会。

1921

- 内務省、部落に関する諸統計』(東京:内務省、1921)。転載、三一書房編『日本蘇民生活資料集成』(東京:三一書房、1980)

- 内務省、水平社運動状況、1922 年 12 月 5 日(極秘扱い)、pp.61-62。広田健次編『戦前期警察関係資料集』(不ニ出版、2006)、p.43収録

- 中央融和事業協会『全国部落調査』(1936 )、pp.335-36

- 長谷川寧「水兵運動並びにこれに関する犯罪の研究」『史料研究』第5巻第4号、1927

- 小林・秋定(1989)

- 研究所(1980)

1922

- 帝国地方行政学会、地方行政年鑑 (1922).

- 秋定嘉和ほか編『近代部落史料集成10』に再録。

1935

- 中央融和事業協会『全国部落調査』(1936)(極秘扱い)

- 全国部落(1998)

1942

- 全国部落 (1998)

1946

- 戦後部落の差別状態の把握について、p.30.出版情報は記載されていないが、以下にある。 http://www.blhrri.org/old/info/book_guide/kiyou/ronbun/kiyou_0082-15.pdf に掲載されている。

- 全国部落 (1998)

1958

- 全国部落(1998)

1963、1967

- 研究所(1980)

- 全国部落 (1998年)

1971

- 全国部落 (1998年)

1975

- http://同和地区.com/wiki/全国の同和地区 出典では、調査対象は内閣総理大臣。

- 全国部落(1998)

1987

- 塩見鮮一郎『どうなくす?部落差別』(東京:緑風出版、2012年)。

- 小林・秋定(1989)

- 全国部落(1998)

1993

- 総務庁、平成5年度同和地区実態把握と調査」(東京:総務庁1995)、p.18.

- 塩見鮮一郎『新:部落差別はなくなったか?(東京:緑風出版、2011)

- 塩見(2012)

- 全国部落 (1998)

1935-36年の調査を除いて、政府は都道府県単位よりも詳細なデータを厳格に秘匿してきた。その1935-36年の調査の小地域単位のデータは、解放同盟か日本共産党に所属する研究者であれば以前から入手していたようだ。このデータは2015年末から一時的に現れたが(なおかつこれはラムザイヤーとラスムセン、2018で使用された)、それは解放同盟と戦う部落活動家(訳注:「鳥取ループ」のこと)が調査資料をインターネット上に掲載したからにすぎない(ラムザイヤーとラスムセン、2018:221-22参照)。

読者は、これら数値を注意して受け止めるべきである。誰も「部落民」の正確な定義を提示していないし、それに近いものもない。また、そうすることもできない。以下の議論で詳しく説明するように、部落民という言葉は常に、単に機能不全の下層階級を表す緩やかな識別子であった。(徳川時代でさえも)落ちぶれた日本人はいつでも部落に引っ越してきて、仲間に加わることができた。また、野心的な部落民が主流の規範を取り入れて部落を離れれば、いつでも部落から抜け出すことができた。このような状況では、定義づけの議論は本質的に無意味である。

探偵の中には、ある人の先祖を19世紀後半までさかのぼって調べようとする人もいるかもしれないが(ラムザイヤーとラスムセン, 2018)、ほとんどの人は、特定の部落に長いつながりのある家系かどうかを問うだけである。あるジャーナリストが探偵に、ある人が部落民であるかどうかをどうやって判断するのか尋ねたところ、「両親が部落出身であれば」部落だと答えている。そして結局のところ、「現在、部落に住んでいれば部落民だ」と説明した(角岡、2005:50)。2005年に大阪で行われた調査でも、同じ質問をしている。回答者のうち、50.3%が「住所を見る」、38.3%が「本籍地を見る」、その他が「両親や祖父母の住所を見る」と回答している(富永, 2015:35)。

部落民の資格の問題はさておくとして、表1は大まかなパターンを示している。明治時代(1868-1912)の初めには約50万人だった部落民の数は、(国や地方自治体が任命した様々な調査員によって数えられ)、1935年には約100万人にまで増加した。1950年代後半には120万人まで増加したが、その後は増加しなかった。1990年代には100万人を割り込んでいる。1942年の数値は明らかに異常値であり、戦時中の混乱や調査の手順の不備を反映していると思われる。

解放同盟自身は、部落民は300万人と主張している。この数値を信用する学者も時折いる。しかし、この数値は近代的な計算方法によるものではない。それどころか、これは計算すらされてらおらず、1922年に解放同盟の前身となる団体が設立されたときのものである。同年3月に発起人らにより「水平社」と呼ばれる団体が立ち上げられた。4月にはすでに設立宣言に数値を入れており、すぐに賛歌にも数値を入れていた(けいほう きょく1922:54, 68-69)。彼らの有名な自由への賛歌で、次のように歌われている。<解放歌、 https://ehime-c.esnet.ed.jp/jinken/09kaihouka.pdf>

光と使命をにない立つ 三百万の兄弟は 今や奴隷の鉄鎖断ち 自由のために闘かわん

民族誌学者の本田(1991:14)は、この数値が生まれた経緯を語っている。1922年、水平社の発起人が集まったとき、部落民はどれくらいいるのだろうかと考えた。政府は1921年の国勢調査で、4,900の地区に83万人の部落民を数えたばかりだった。平野小剣は、当時無政府主義者を自認していたが、警察のスパイ活動をして金を得ていたことを理由に組織から追放され、10年後には右翼民族主義者に変貌することになる人物であるが、「6000地区、300万人」と即断している。この数値が、それ以来信奉の対象となっている。<西洋の学者たちは、この数値を必要以上に信用している。例えば、ハンキンス (2014:3)は「解放同盟は歴史的記録から数値を推定し、徳川時代からの「被差別者」の系譜をたどっている…。解放同盟の基準は血統と居住地の一つであり、解放の要請の中に位置している…」と書いている。>

2 移住

この150年の間に、部落民は移動した。もちろん、日本人は一般的に移動しており、部落民も同様である。そこで、表2では、14回の調査のうち、都道府県別に集計した結果を示している。

なお、東京都にもいくつかの部落がある。東京都の部落数は多くないが、1950年代以降は部落はないと主張してきた。この主張は、人口動態の変化というよりも、地方自治体の政治的な事情を反映したものである。<もっと寛大に言えば、表1の数値は「調査(censuses)」ではなく、政府が補助金の分配を計画した対象者の集計である。東京都は場所ではなく産業(なめし革など)ごとに配分を決めたため(ハンキンス2014参照)、県内の被差別部落の人口は報告されていない。>

時系列での比較を容易にするために、私は1921年の調査によって都道府県の合計を指数化した。また、都道府県間の比較を容易にするために、1868年、1921年、1993年の調査の絶対数を入れている。もちろん、部落民の数が多い県では、指数化された数値が最も信頼できる。部落民の数が1万人に満たない県では、調査員がいくつかの地区を見逃しただけで、大きな割合の変化を引き起こす可能性があるからだ。ここでは、日本の標準的な慣行に従って、北東から南西に向かって大まかに都道府県を列挙する。

表2: 都道府県別部落民人口

A. 1868-1958

| 1868 | 1868 | 1907 | 1921 | 1921 | 1922 | 1935 | 1942 | 1946 | 1958 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 都道府県 | 数値 | 指数 | 指数 | 指数 | 数値 | 指数 | 指数 | 指数 | 指数 | 指数 |

| 北海道 | 0 | 0 | ||||||||

| 東北地方 | ||||||||||

| 青森県 | 563 | 302.7 | 51.1 | 100 | 186 | 120.4 | ||||

| 岩手県 | 189 | |||||||||

| 宮城県 | 1,138 | |||||||||

| 秋田県 | 534 | |||||||||

| 山形県 | 1,189 | 118.9 | 12.3 | 100 | 1,000 | 125 | ||||

| 福島県 | 1,583 | 127.7 | 99.7 | 100 | 1,240 | 93.6 | 80.5 | 80.5 | 60.1 | |

| 関東地方 | ||||||||||

| 茨城県 | 3,527 | 80.8 | 132.6 | 100 | 4,368 | 94.7 | 122.0 | 124.7 | 165.9 | |

| 栃木県 | 4,493 | 34.3 | 76.3 | 100 | 13,114 | 97.0 | 121.0 | 68.4 | 133.4 | 124.7 |

| 群馬県 | 15,627 | 63.7 | 79.6 | 100 | 24.516 | 90 | 122.4 | 116.2 | 94.5 | 94.5 |

| 埼玉県 | 8,599 | 30.6 | 82.9 | 100 | 28,139 | 101.3 | 116.8 | 85.3 | 116.8 | 169.0 |

| 千葉県 | 9,579 | 370.1 | 149.4 | 100 | 2,588 | 100.3 | 136.5 | 145.4 | 57.1 | |

| 東京都 | 5,124 | 66.9 | 109.1 | 100 | 7,658 | 95.9 | 94.7 | 40.7 | 81.5 | |

| 神奈川県 | 7,412 | 130.0 | 113.1 | 100 | 5,712 | 94.5 | 45.0 | 94.5 | ||

| 中部地方 | ||||||||||

| 新潟県 | 3,581 | 122.3 | 122.7 | 100 | 2,929 | 12.9 | 149.0 | 56.7 | 197.4 | |

| 富山県 | 1,430 | 17.4 | 106.7 | 100 | 8,242 | 103.0 | 98.7 | 85.6 | ||

| 石川県 | 11,740 | 251.4 | 87.0 | 100 | 4,670 | 86.1 | 57.2 | 40.8 | 49.5 | |

| 福井県 | 2,242 | 96.7 | 126.8 | 100 | 2,318 | 97.1 | 124.8 | 127.2 | 124.8 | 164.4 |

| 山梨県 | 3,908 | 224.0 | 137.2 | 100 | 1,745 | 95.5 | 104.2 | 91.2 | 331.4 | |

| 長野県 | 6,080 | 31.6 | 91.5 | 100 | 19,263 | 104.5 | 124.8 | 78.5 | 115.4 | 171.9 |

| 岐阜県 | 975 | 21.0 | 95.6 | 100 | 4,634 | 106.9 | 96.2 | 77.5 | 96.6 | 100.6 |

| 静岡県 | 7,709 | 53.3 | 75.9 | 100 | 14,476 | 80.0 | 111.4 | 100.8 | 127.7 | 149.2 |

| 愛知県 | 11,128 | 160.7 | 128.0 | 100 | 6,927 | 121.3 | 196.2 | 145.5 | ||

| 近畿地方 | ||||||||||

| 三重県 | 13,388 | 34.9 | 89.4 | 100 | 38,383 | 99.7 | 109.2 | 101.1 | 109.9 | 126.8 |

| 滋賀県 | 12,501 | 48.4 | 91.9 | 100 | 25,819 | 108.3 | 109.6 | 88.6 | 141.8 | 156.6 |

| 京都府 | 24,444 | 58.0 | 171.2 | 100 | 42,179 | 101.5 | 119.9 | 10.7 | 119.9 | 135.0 |

| 大阪府 | 24,265 | 50.7 | 72.8 | 100 | 47,909 | 108.3 | 217.8 | 97.3 | 128.5 | 250.8 |

| 兵庫県 | 46,189 | 42.9 | 89.2 | 100 | 107,608 | 101.5 | 119.9 | 10.7 | 119.9 | 165.9 |

| 奈良県 | 14,962 | 45.8 | 84.4 | 100 | 32,678 | 102.5 | 114.6 | 76.0 | 114.6 | 169.8 |

| 和歌山県 | 29,696 | 82.3 | 91.3 | 100 | 36,072 | 103.2 | 134.8 | 1035 | 140.1 | 145.7 |

| 中国地方 | ||||||||||

| 鳥取県 | 4,599 | 24.2 | 88.3 | 100 | 19,022 | 97.2 | 115.7 | 104.1 | 132.7 | 150.0 |

| 島根県 | 9,283 | 143.0 | 140.9 | 100 | 6,492 | 155.6 | 120.1 | 53.9 | 121.6 | 110.6 |

| 岡山県 | 24,278 | 56.6 | 87.9 | 100 | 42,895 | 98.8 | 112.9 | 74.9 | 112.7 | 137.6 |

| 広島県 | 28,123 | 70.1 | 110.6 | 100 | 40,133 | 102.7 | 118.8 | 39.2 | 97.8 | 118.0 |

| 山口県 | 14,174 | 71.3 | 117.0 | 100 | 19,878 | 110.5 | 109.4 | 65.6 | 78.0 | 184.0 |

| 四国地方 | ||||||||||

| 徳島県 | 19,232 | 86.1 | 93.6 | 100 | 22,343 | 108.9 | 114.5 | 114.3 | 170.5 | 317.2 |

| 香川県 | 8,649 | 87.7 | 104.7 | 100 | 9,867 | 102.6 | 74.8 | 68.7 | 86.6 | 114.1 |

| 愛媛県 | 27,414 | 59.6 | 99.1 | 100 | 46,015 | 102.5 | 112.9 | 87.2 | 176.8 | 136.7 |

| 高知県 | 16,894 | 50.7 | 83.1 | 100 | 33,353 | 96.9 | 103.7 | 70.2 | 109.4 | 151.4 |

| 九州地方 | ||||||||||

| 福岡県 | 32,597 | 47.0 | 87.7 | 100 | 69,345 | 96.9 | 103.7 | 70.2 | 109.4 | 121.0 |

| 佐賀県 | 760 | 30.3 | 151.8 | 100 | 2,508 | 98.1 | 94.3 | 27.0 | 94.3 | 59.3 |

| 長崎県 | 3,989 | 158.4 | 158.4 | 100 | 2,519 | 112.8 | 126.6 | 42.3 | ||

| 熊本県 | 7,267 | 54.9 | 91.7 | 100 | 13,240 | 88.7 | 110.4 | 8.2 | 63.1 | 150.5 |

| 大分県 | 7,989 | 112.5 | 106.9 | 100 | 7,099 | 141.3 | 134.7 | 86.4 | 143.6 | 351.4 |

| 宮崎県 | 1,191 | 45.9 | 107.8 | 100 | 2,590 | 92.9 | 40.7 | 40.7 | ||

| 鹿児島県 | 5,940 | 74.2 | 90.6 | 100 | 8,001 | 111.8 | 124.2 | 56.7 | 124.2 | 131.0 |

| 沖縄県 | 0 | 0 |

B. 1963-1993

| 1921 | 1963 | 1967 | 1971 | 1975 | 1987 | 1993 | 1993 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 都道府県 | 数値 | 指数 | 指数 | 指数 | 指数 | 指数 | 指数 | 数値 |

| 北海道 | ||||||||

| 東北地方 | ||||||||

| 青森県 | 186 | |||||||

| 岩手県 | ||||||||

| 宮城県 | ||||||||

| 秋田県 | ||||||||

| 山形県 | 1,000 | |||||||

| 福島県 | 1,240 | 21.4 | ||||||

| 関東地方 | ||||||||

| 茨城県 | 4,368 | 127.7 | 108.7 | 25.8 | 80.04 | 156.5 | 105.4 | 4,604 |

| 栃木県 | 13,114 | 127.3 | 159.8 | 165.6 | 80.1 | 10,508 | ||

| 群馬県 | 24,516 | 148.0 | 133.8 | 123.9 | 126.6 | 127.7 | 111.2 | 27.249 |

| 埼玉県 | 28,139 | 147.5 | 118.0 | 130.7 | 141.8 | 143.5 | 124.2 | 34.946 |

| 千葉県 | 2,588 | 168.2 | 130.4 | 130.1 | 123.3 | 125.8 | 87.5 | 2,264 |

| 東京都 | 7,658 | |||||||

| 神奈川県 | 5,712 | 25.1 | 29.1 | 31.6 | 66.1 | 53.7 | 3,065 | |

| 中部地方 | ||||||||

| 新潟県 | 2,929 | 71.7 | 61.9 | 33.6 | 28.7 | 35.9 | 24.7 | 724 |

| 富山県 | 8,242 | 11.0 | 40.2 | |||||

| 石川県 | 4,670 | 8.3 | ||||||

| 福井県 | 2,318 | 156.5 | 151.9 | 152.5 | 152.5 | 113.7 | 2,636 | |

| 山梨県 | 1,745 | 135.5 | 40.1 | 20.1 | 16.8 | 293 | ||

| 長野県 | 19,263 | 120.6 | 105.8 | 99.3 | 116.0 | 116.2 | 82.3 | 15,849 |

| 岐阜県 | 4,634 | 89.5 | 88.0 | 93.8 | 92.8 | 92.8 | 83.9 | 3,888 |

| 静岡県 | 14,476 | 124.6 | 25.1 | 86.7 | 76.1 | 76.1 | 50.0 | 7,238 |

| 愛知県 | 6,927 | 153.9 | 126.7 | 95.7 | 88.9 | 147.4 | 128.8 | 8,922 |

| 近畿地方 | ||||||||

| 三重県 | 38,383 | 125.7 | 111.1 | 111.1 | 111.8 | 111.9 | 93.5 | 35,905 |

| 滋賀県 | 25,819 | 151.3 | 141.3 | 136.5 | 139.3 | 140.3 | 136.6 | 35,277 |

| 京都府 | 42,179 | 131.9 | 124.4 | 117.2 | 122.2 | 123.0 | 96.2 | 40,561 |

| 大阪府 | 47,909 | 186.0 | 274.5 | 278.6 | 299.1 | 299.1 | 182.4 | 87,385 |

| 兵庫県 | 107,608 | 152.0 | 151.3 | 138.9 | 142.2 | 142.4 | 109.0 | 117,297 |

| 奈良県 | 32,678 | 171.8 | 182.9 | 186.5 | 190.3 | 190.6 | 155.9 | 50,933 |

| 和歌山県 | 36,072 | 128.4 | 131.3 | 13.4 | 130.1 | 131.8 | 115.0 | 41,465 |

| 中国地方 | ||||||||

| 鳥取県 | 19,022 | 149.4 | 134.7 | 127.5 | 129.7 | 132.2 | 123.9 | 23,562 |

| 島根県 | 6,492 | 97.5 | 100.8 | 74.5 | 83.1 | 92.4 | 49.6 | 3,221 |

| 岡山県 | 42,895 | 136.8 | 115.2 | 112.7 | 130.2 | 132.2 | 97.9 | 41,986 |

| 広島県 | 40,133 | 110.6 | 75.7 | 99.6 | 106.9 | 107.2 | 82.0 | 32,898 |

| 山口県 | 19,878 | 125.7 | 114.7 | 104.6 | 99.9 | 102.7 | 69.9 | 13,898 |

| 四国地方 | ||||||||

| 徳島県 | 22,343 | 159.2 | 128.2 | 131.7 | 142.8 | 149.4 | 134.7 | 30,103 |

| 香川県 | 9,867 | 104.1 | 97.8 | 93.3 | 85.5 | 86.2 | 7.6 | 752 |

| 愛媛県 | 46,015 | 97.1 | 96.3 | 90.1 | 94.8 | 97.8 | 71.6 | 32,923 |

| 高知県 | 33,353 | 130.6 | 121.1 | 117.9 | 126.8 | 133.0 | 105.1 | 35,061 |

| 九州地方 | ||||||||

| 福岡県 | 69,345 | 165.1 | 175.9 | 176.7 | 191.6 | 196.1 | 161.2 | 111,784 |

| 佐賀県 | 2,508 | 55.7 | 50.6 | 60.6 | 60.3 | 63.9 | 50.8 | 1,273 |

| 長崎県 | 2,519 | 13.9 | 4.8 | 14.2 | 11.6 | 292 | ||

| 熊本県 | 13,240 | 9.4 | 88.5 | 94.8 | 90.5 | 95.3 | 85.4 | 11,308 |

| 大分県 | 7,099 | 130.3 | 63.7 | 92.7 | 94.8 | 321.2 | 125.9 | 8,935 |

| 宮崎県 | 2,590 | 194.4 | 28.2 | 729 | ||||

| 鹿児島県 | 8,001 | 127.2 | 109.4 | 98.0 | 84.4 | 103.4 | 78.0 | 6,244 |

| 沖縄県 | 0 | 0 |

注記:1868年、1921年、1993年の実人口(太字)。1921年=100で指数化した人口(ローマ字)。

出典:表1参照。

部落は長い間、全国的なものではなく地域的なものであったが、1868年以降の変化により、部落民の人口はさらに集中化した。明治政府が発足した1868年には、部落民は西の方に住む傾向があった。1868年から水平社創立の1922年までの間に、京都府、大阪府、奈良件、兵庫県(神戸がある県)、瀬戸内海に面する岡山県、広島県、愛媛県、高知県の各県、そして九州北部の福岡県で部落民が急増した。1922年以降、部落は大阪府と福岡県でさらに顕著な増加を遂げた。1868年には、大阪府、奈良県、兵庫県、岡山県、福岡県の5府県に住む部落民の割合は29%だった。それが1993年には46%もの部落民が大阪府、奈良県、兵庫県、岡山県、福岡県の5府県に住むようになった。

3 属地主義による定義が意味すること

日本人が部落民を主に居住地で定義することは、2つのわかりやすい予備的な意味を持つ。第一に、部落民は部落から出ることができるし、実際に出ることもある。彼らはハーシュマン (1970)の「容易な退出」の典型的な例である。学者が「部落民は出られない」と主張するのは、単にサンプルの偏りの結果を捉えているだけである。つまり、部落住民にインタビューして調査する人は、部落を出て行ったまま戻ってこない人には出会えないのである。

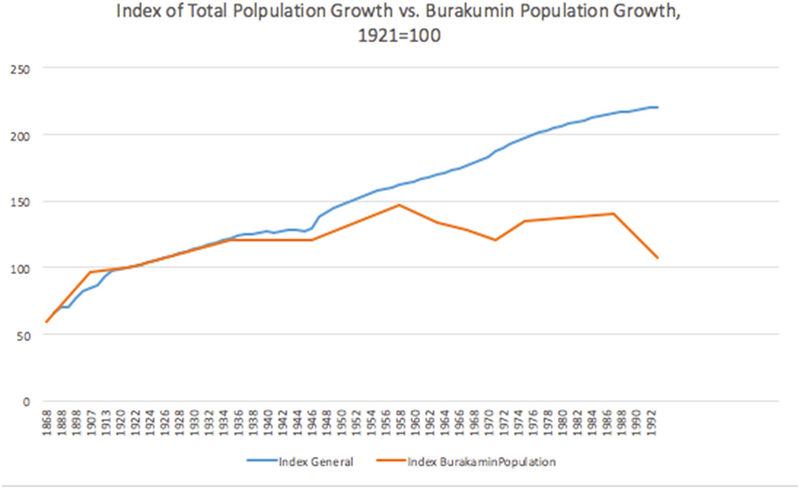

なぜなら、部落民は大量に出て行くからである。図1が示すように、彼らは1930年代から部落を離れている。1921年から1993年にかけて、日本の一般人口は56,665,900人から124,937,786人へと124%増加した。同じ期間に、部落民の数は829,675人から892,751人に7.6%増加している。仮に、部落が他の日本人と同じように増加したとしよう。実際には、部落の出生率は平均よりも高く、低くはない。仮に部落の出生率が他の日本の人口と同じであれば、1993年には1,862,141人に達している。つまり、この72年間で少なくとも100万人の部落民が一般人口に紛れ込んだことになる。

第二に、部落には必然的に農家が含まれるが専門職が除外されている。農家は土地に出資するが、当然ながら土地は場所によって異なる。部落から出ようと思えば、事業を清算しなければ出られない。対照的に、上位中産階級の専門職は、部落から出て行くしかない。この現象は、日本人の偏見の強さに依存しているわけではない。これは、場所に応じた集団の定義で決まるのである。アメリカでも日本でも、大学で教育を受けた専門職は、キャリアを移動する。教育出資を活用するために、彼らは仕事を追いかける。アメリカでも日本でも、生まれ育った家から10ブロック以内に住む専門職はほとんどいない。しかし、部落民がその10ブロックを超えて移動すると、部落民ではなくなるのである。

図1: 総人口増加率と部落人口増加率の指標 1921年=100 注: 1942年の国勢調査は異常値のため省略。

出典: 表1参照。

拝見させていただきましたが、マルクス主義に端を発する部解同と共産党の壮大な内ゲバと考えると噴飯モノですね。

妄想まみれ自己賛美だらけの神話()に立脚したアイデンティティ政治を行う輩の虚飾を暴くのは決まって経済史学者。

部落問題に限らないけど連鎖性が破綻した主張だらけだからか。