行政やマスコミが弱者に寄り添ったつもりが逆に当事者を傷つけ軋轢を生む。人権問題でしばし発生する逆転現象である。当サイトでも長く報じてきた三重県津市相生町自治会長事件現場の一つ、中央市民館が発行する『市民だより』(2月号)の同和問題に関するコラムへ地元、同和地区住民らが市へ疑義を呈したのだ。

壮絶だった相生町事件の余波

本稿の舞台、津市相生町、愛宕町。津市内では「敬和地区」と呼ばれる地域だ。弊社とも非常に因縁がある町。津市政を震撼させたあの事件である。

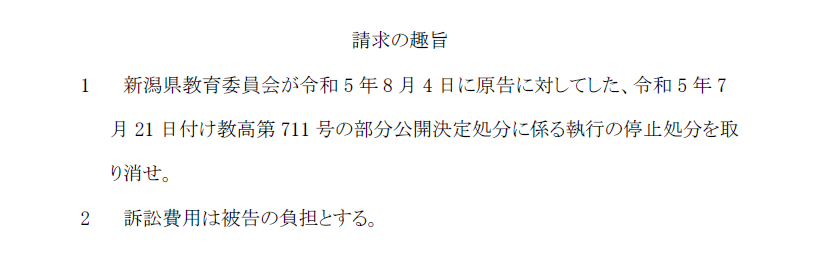

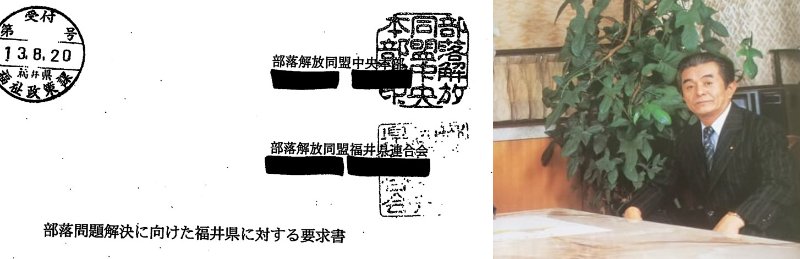

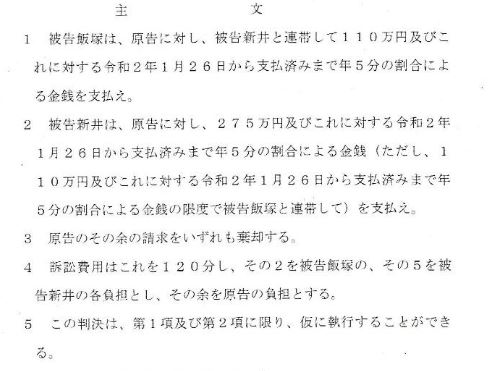

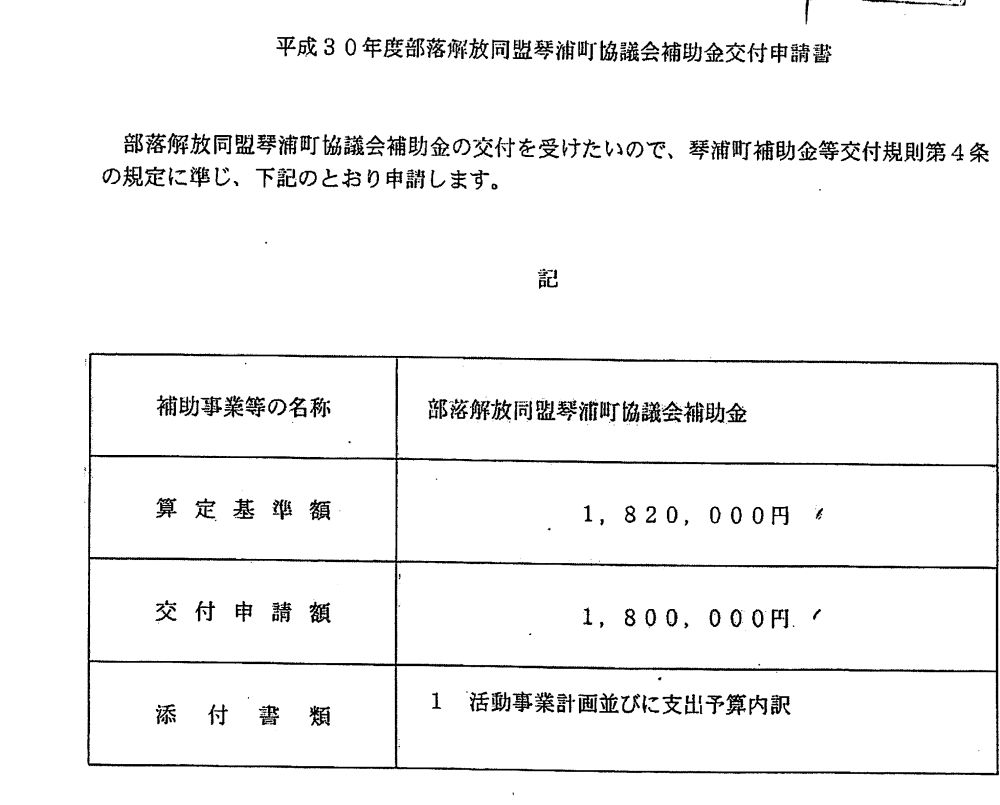

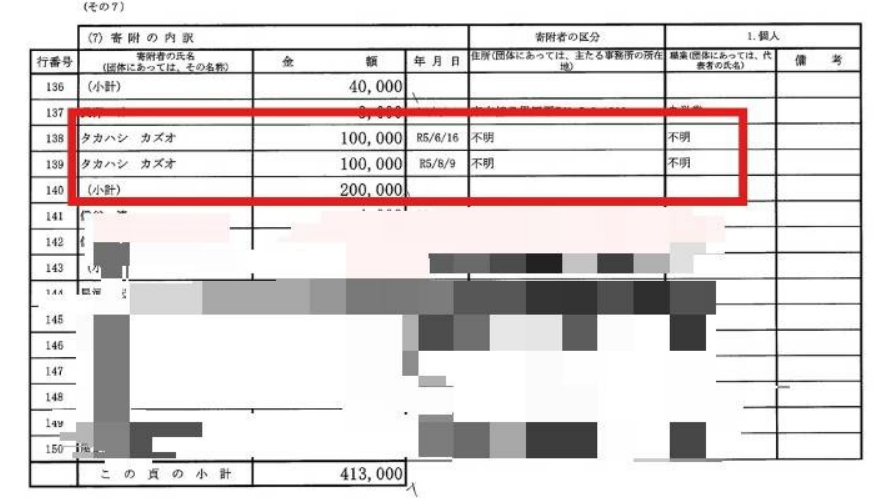

2021年2月24日に補助金詐取の疑いで相生町自治会長が逮捕された。いわゆる「津市相生町自治会長事件」だ。元自治会長自身は同年8月に懲役3年執行猶予5年の有罪判決が下った。

補助金詐取以外にも不透明な公金の使途、市役所への不当要求、市幹部や議員との癒着など十分に検証されたとはいえない。全貌が解明されると上層部にも波及するからだ。本来、責任をとるべき市幹部は軽微な処分で終わり、地域の隣保館、中央市民館元館長のみが有罪判決。どう考えても元館長は市役所の人身御供だった。

確かに元自治会長の行為は悪質である。だが一方で、元自治会長は市役所に利用されたという側面もある。

元をたどるとクレーマー体質の住民S氏への対応を市側が元自治会長に依頼。その見返りとして以降、要求行為がエスカレートした。発端は市側が元自治会長を利用したことでその結果、増長していく。

「役所というのは面白いところだ。頼みもしないことをやってくれる」

元自治会長は周辺にこう漏らしたという。これは行政の本質を突いたある意味、名言でもあるので留意してもらいたい。

また前葉泰幸市長、一部議員、職員など元自治会長と交流があったにもかかわらず百条委員会でも十分な説明はなかった。今でも不信感を抱く市民は少なくない。これが陰惨な相生町事件の概要だ。

そして今回、レポートするトラブルは同事件の余波といってもいいだろう。話は1月末のこと。

「同和地区の住民に対して〝同和問題を自らの問題〟としてとらえろとはどういう意味でしょうか。当事者だからあえてそんなことを強調されなくても分かっていることですよ!」

とある相生町住民はこう憤るのだ。それは中央市民館(津市愛宕町)が発行する『市民だより』(2月号)の一節で、相生町、愛宕町という同和地区に配布されたもの。なお中央市民館は地域の隣保館であり、相生町事件にも大きく関係する。先述した通り市職員で有罪になったのは元館長のみ。

中央市民館の暗い過去である。

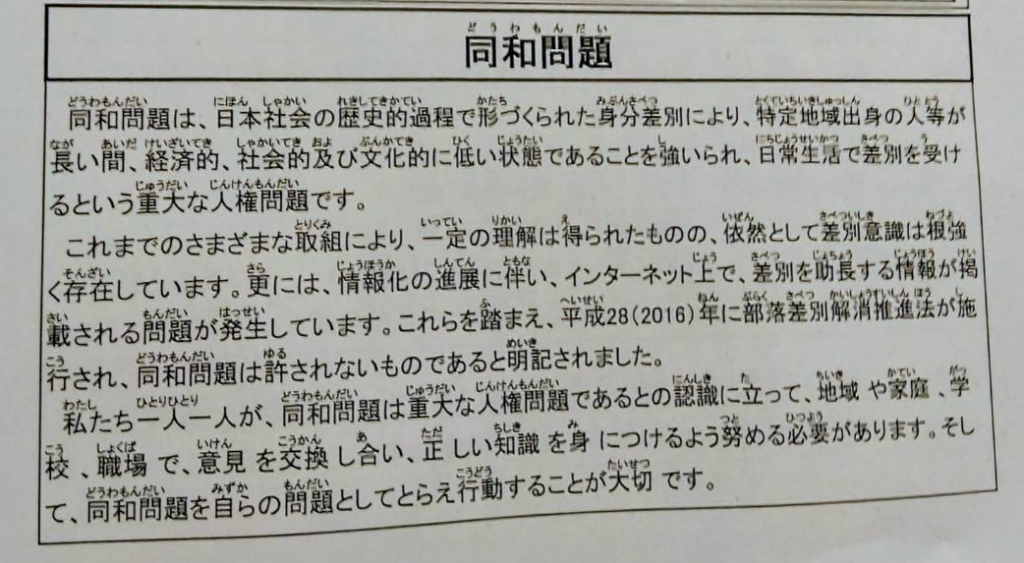

一方、問題になったコラムは現館長がまとめたものだという。こんな内容だ。

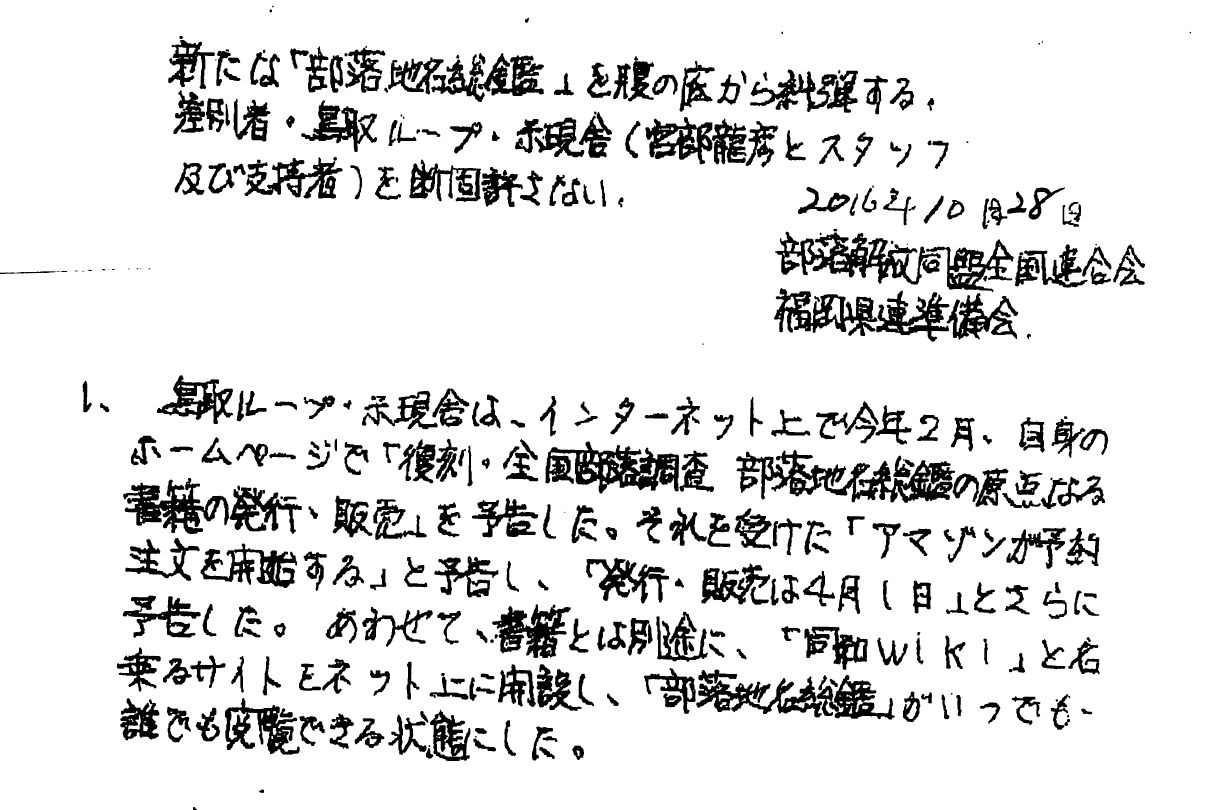

同和問題は、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、特定地域出身の人等が長い間、経済的、社会的及び文化的に低い状態であることを強いられ、日常生活で差別を受けるという重大な人権問題です。これまでのさまざまな取組により、一定の理解は得られたものの、依然として差別意識は根強く存在しています。更には、情報化の進展に伴い、インターネット上で、差別を助長する情報が掲載される問題が発生しています。これを踏まえ、平成28年(2016年)年に部落差別解消推進法が施行され、同和問題は許されないものであると明記されました。私たち一人一人が、同和問題は重大な人権問題であるとの認識に立って、地域や家庭、学校、職場で、意見を交換し合い、正しい知識を身に着けるよう努める必要があります。そして、同和問題を自らの問題としてとらえ行動することが大切です。

自治会長事件を大々的に報じて、特に相生町については全国に悪評を広めてしまったという点では著者にも心苦しい思いはある。だが事件取材で得た信頼関係からこうした不満や意見がもたらされるのもまた事実だ。

通常、行政やマスコミが寄り添う〝弱者〟とは当事者の名を借りた特定団体、特定活動家。いわゆる「寄り添いしぐさ」である。一見、「寄り添い」とは温かみのある言葉だが、行政やマスコミにおけるそれは単に「特定団体」「特定活動家」の主張をただ鵜呑みに喧伝することだ。

コラムに不満を持ったのも本来は行政が寄り添うはずの同和地区住民である。ところが市側に話し合いを求めても「問題なし」の一辺倒だったという。

津市人権施策のコピペで作られたコラム

実際にコラムを読んでみると「無味乾燥」という以外、言葉が思い浮かばなかった。というのは津市以外の自治体でも同種同類の行政文書は散乱しているからだ。どこでも見慣れた内容で全国津々浦々の自治体でありそうな内容。発行元を四日市市、鈴鹿市に変えても全く違和感がない。

ステレオタイプな内容であり、法務省、法務局といった機関の通達文書をそのまま踏襲したというのは容易に想像できた。

しかし問題は配布対象が同和地区住民であることだ。「同和問題を自らの問題としてとらえ」との文言は居丈高に感じてしまわないか。怒る住民からは「なぜ当事者の俺たちに自らの問題というのだ?」そんな怒りがひしひしと伝わってくる。

その思いはよく理解できた。思い起こせば相生町事件当時、住民たちは元自治会長を指導するよう市に求めたが行政、法務局ともに機能停止状態だ。某地区出身の職員の中には元自治会長への謝罪として丸刈りにされたこともあった。正真正銘の人権侵害がまかり通り、行政は静観するだけ。

行政は目前の危機に対処できなかったにも関わらず、「同和問題を自らの問題」という指導は確かに不快だろう。

それから内容の投げやり感も神経を逆撫でしたかもしれない。この手の啓発的公文書は「この程度で十分」という本音が伝わってしまった。

「同和問題は重大な人権問題であるとの認識に立って、地域や家庭、学校、職場で、意見を交換し合い、正しい知識を身に着けるよう努める必要があります」

同和問題について地域、学校、職場で意見交換はイメージできるだろうか。この意見交換が許されるのは人権団体や行政のお墨付き活動家による研修会、学習会だから許されるのであって、職場でどのように同和問題を意見交換せよというのか。言及した時点で下手をすれば職を失いかねない。

例えば「無関心が差別を助長する」、この手の表現も行政文書や機関紙の常套句だ。意見なり関心の妥当性はあくまで運動体、行政が判断するものだ。行政が安直に「意見を交換し合い」というのは無責任以外の何物でもない。

住民たちはそんな投げやり感を見抜いたのだ。

案の定、このコラムはオリジナルではなく、原典があった。『津市人権施策基本方針』(平成20年7月策定 令和5年10月改訂)を踏襲したものである。

基本方針の第3章には「現状と課題」として「同和問題は、基本的人権に関わる重大な課題の一つであるとの認識に立ち、一人ひとりが正しく理解し、差別について知るとともに、同和問題を自らの課題として捉え、行動する必要があります」との記述が確認できた。

市民だよりの表現と酷似しており、この箇所を引用したと思われる。この点についても住民を怒らせた原因だ。

「基本方針では〝同和問題を自らの課題〟をコラムでは〝同和問題を自らの問題〟と書き換えています。問題が重なって役所の文書としても稚拙な気がしますし、適当に書いたものだという気がしてなりません」(相生町住民)

そこで地元自治会長らが担当部署である市民部に抗議したのだが、市民部長、市民部次長、人権課長、中央市民館は「問題なし」との見解で議論にすらならなかったという。塩対応というものだ。仮に相生町事件の元自治会長が全盛期の頃に抗議したらどうなったことか。まず市役所は平伏したに違いない。

ところが一転して役所側は強気。担当職員の姿勢の裏には相生町事件の悪影響があるという。「行政」「公務員」のあり方を考えさせる問題だ。

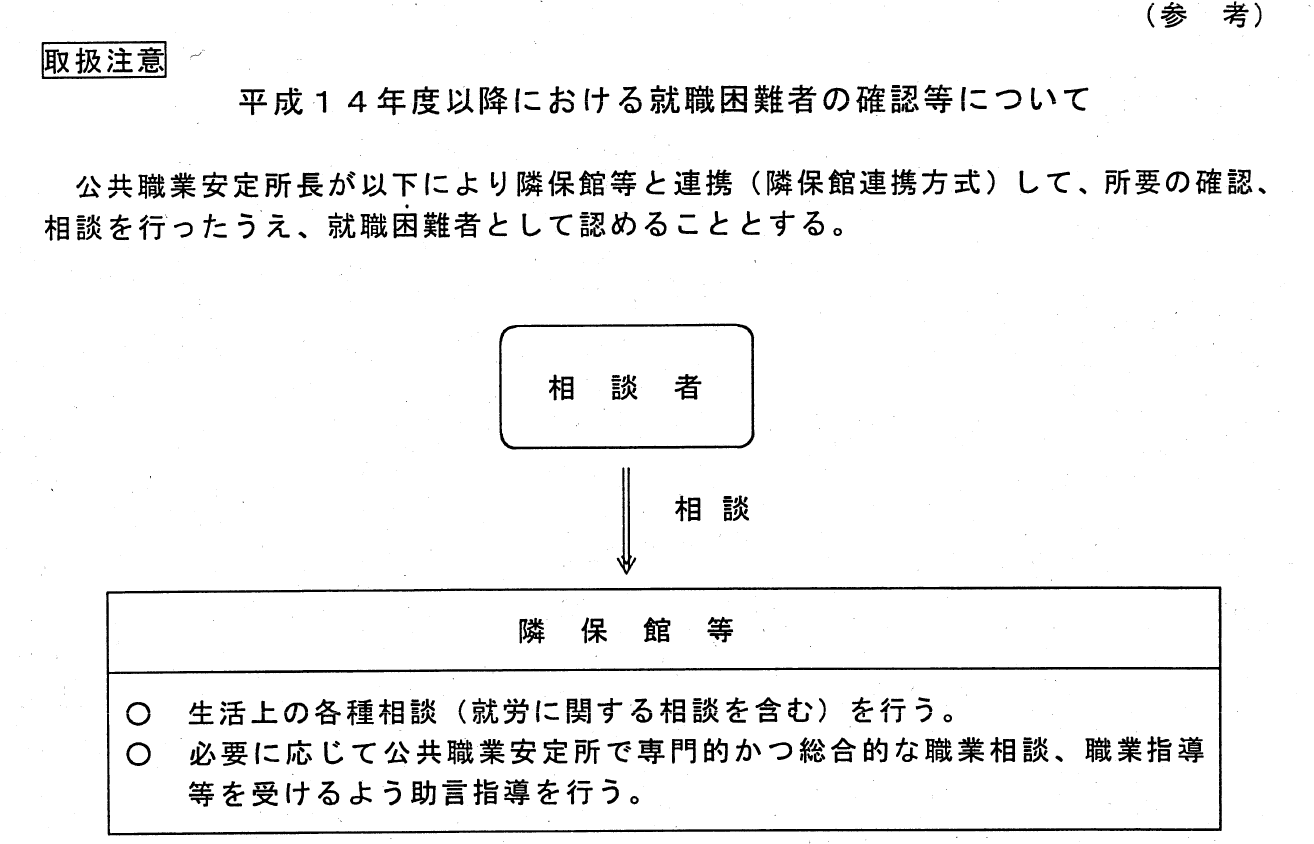

「同和の窓口」地域調整室を廃止後に

相生町事件によって市役所内は大幅に組織が再編され、これまで同和の窓口とされた地域調整室が廃止。窓口を置かないことで特定住民の交渉には応じないと内外に示した。

しかしこのことが同和コラム問題に火をつけることになる。地域有力者はこう話す。

「市役所内で自治会長との交渉や抗議には応じないというルールができたのです。しかし地域住民との話し合いまで否定する必要はないでしょ?」

役所にありがちな杓子定規なルールだ。自治会長など特定住民の不当要求を防ぐ目的で「交渉に応じない」という姿勢ならば理解できる。だが地域コミュニケーション自体は必要に応じて行うべきだった。

何よりコラムには同和問題について「地域で意見交換」と説いている。コラムの内容について住民から不満があれば双方で議論する。市側が求めた絶好の意見交換の場ではないか。

市民館の担当部署である市民部部長、次長、課長、館長に以下を問うた。

「コラムは津市人権施策基本方針の引用か」「同和問題を自らの問題としてとらえ行動する」とは具体的にどういう意味か、何をもって「正しい知識」を「正しい知識」とするのか」「(話し合いに応じないことについて)元自治会長にも同じ対応ができたのか」

人権課の回答は以下だ。

市民館だより2月号の同和問題というコラムに関しましては、津市人権施策基本方針を基本に、他の人権啓発資料を参考にして作成したものです。この中で、「同和問題を自らの問題としてとらえ行動する」という記述に関しては、市民一人ひとりが問題の解決に向けて主体的に取り組んでいかなければならないという意図によるものです。基本方針とコラムで表現が「課題」、「問題」と異なっていることについては、コラムとして読んでいただいたときに、「課題」と「問題」の両方が混在しているよりは揃えたほうが読みやすいのではないかと考え、わかりやすくするために表現を変えました。本市が考える「正しい知識」あるいは「正しい意見」につきましては、同和問題は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別による人権問題で、偏見や差別に基づく差別行為は他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。そのため、市民一人ひとりが問題の解決に向けて主体的に取り組んでいかなければならないというものです。最後に、特定の地域が「同和地区である」と指摘する行為は人権侵害のおそれが高く、問題があると考えます。なお、津市自治会問題については「津市自治会問題に関する最終報告書」において、自治会長に対する警戒心や恐怖心から公正公平な行政の執行が歪められてしまったものと報告されています。

行政的な注文通りの回答だ。地域住民らもこの回答に納得するとは思えない。結局、行政が思慮に欠けた啓発文書を発した結果、余計な軋轢を生んでしまったことになる。人権課はコラムの正当性を訴えたが、内情は異なる。

「敬和連合自治会長も〝コラムはおかしい〟ということで市民部に抗議しました。役所側は平身低頭だったといいます」(前出住民)

初期段階で十分な話し合いを持てばこれほど混乱することもなかっただろう。繰り返すが不当要求の交渉と地域コミュニケーションを切り分けて対応すべきだった。

この場合の行政の「正解」とは何だったのか

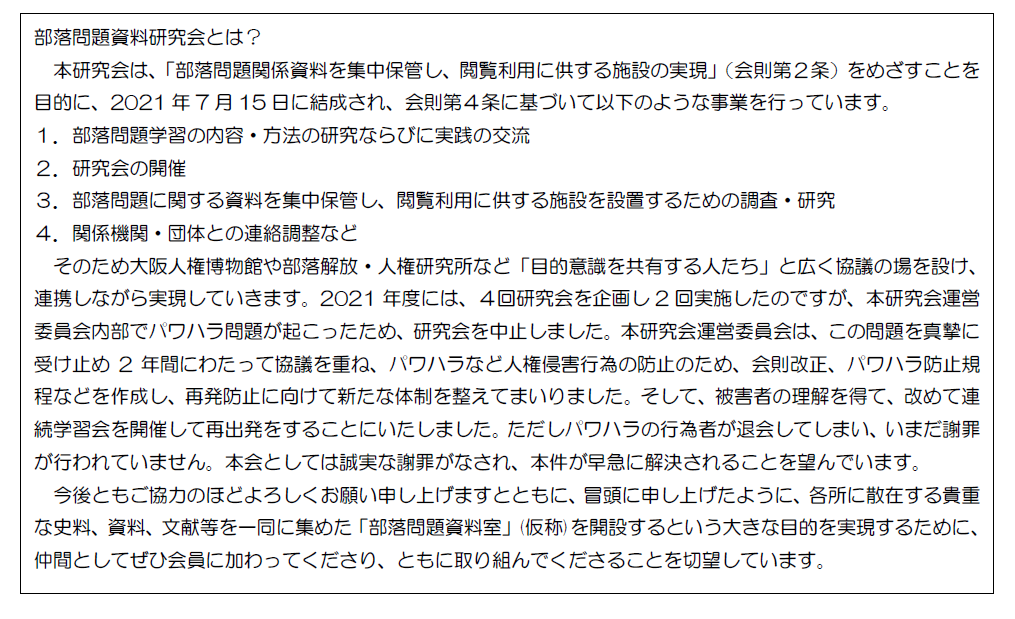

同和問題に限らずLGBT、外国人住民問題、など日々、官公庁や自治体から様々な啓発文書が発せられる。大概の場合、声の大きな当事者、運動体が編集・制作に関わった文書だ。内容の「妥当性」「質」というよりは単純にクレーム対策に過ぎない。行政的には内容の質よりも「抗議を抑える」ことが「正解」だからだ。

ただ先述した市民だよりのように当事者から抗議される場合もあり、必ずしも「寄り添い」が成功するとは限らない。

では今回の場合、津市市民部、中央市民館はどう対応すれば良かったのだろうか。まず一点、相生町事件の結果、特定市民との交渉を制限するということ自体、間違いではない。しかし津市自身が「地域で意見交換」というのだから、初期段階で担当職員はより丁寧に話し合うべきではなかったか。

一方で、市の行事や発行物にクレームをつけ、抗議を契機に交渉に持ち込むのは左翼活動家、人権団体にありがちなこと。安易に交渉に応じるわけにもいかない。この点はよく理解できる。ただし今回の相手は活動歴はないごく普通の住民ということを強調したい。

ではどんな対応が正解だったのか、あるいはベターだったのか。至って簡単である。

そもそも掲載しなければ良かったのだ。「投げやりテンプレート文書」を掲載する必要がなかったのではないか。

早い話が行政のアリバイ仕事の領域だ。役所として「何か仕事をしておかなければならない」という一念だけで作成された文書である。しかも結果として同和地区の当事者から反発されてしまったのだから目も当てられない。

「行政が余計なことをしないこと」が住民にとって最も平穏だったとは皮肉なものである。行政の寄り添いしぐさが返ってトラブルを招くことを理解してほしい。元自治会長の言を借りれば「頼まれもしない啓発コラム」をわざわざ発したばかりに当事者の感情を逆撫でしたのである。

全国の行政関係者、関係機関諸氏よ、人権問題が解決するのが目的なのか、啓発事業を行ったというポーズが必要なのか、を考えてほしい。残念ながら現状は後者にしか見えないのだ。

そもそも行政が「同和地区」という表現を使用することに違和感を持つ。

そんな地区は既に存在しないはずなのでは??

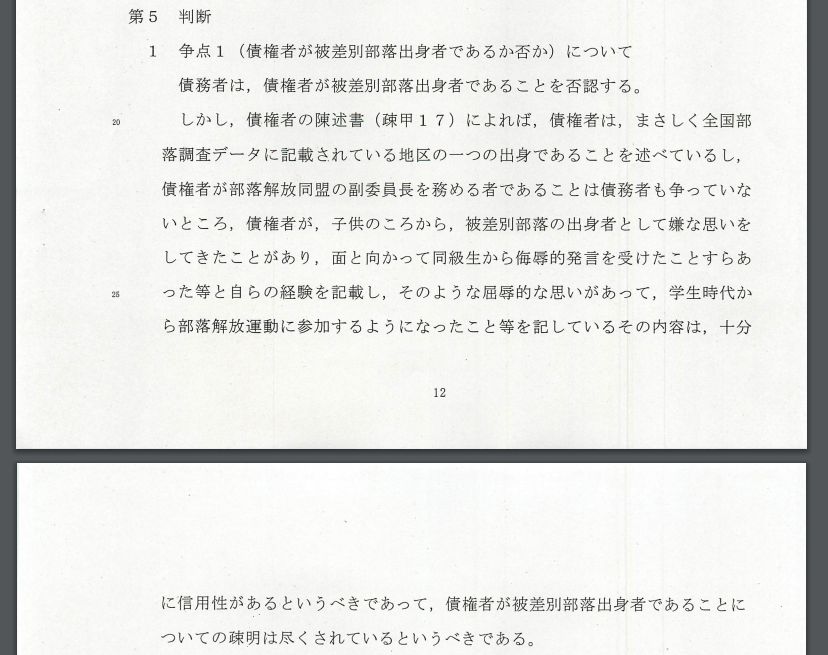

#c0233a5bbcfd139b9cc0354ea6c1fdcb

厚労省が認めているし、裁判所も同和地区があると言っているのですよ。

政府に苦情を!