『群馬解放 同和関係予算一覧表』によれば、高崎市寺尾町には1971年の時点で71世帯、人口303人の古村があったとされる。寺尾町内には斎場や知的障害者施設があり、それらが過去の歴史と関係があるのかどうか解明して欲しいとのリクエストを頂いた。

ただ、結論から言えばそれはあまり関係がないだろう。

図書館で寺尾町のことを調べても、あまり資料が見当たらない。むしろ「部落 寺尾」で検索すると、狭山事件の裁判に関わってバットで襲撃を受けた寺尾判事のことばかりが出てくる。

それでも事前調査を終え、現地を訪れた。

集落のつくりから、ここは街道沿いの町だったのであろう。実際、吉井街道が通っている。左側の自動車が走っているのが新しい道、真ん中の細い方の道が旧街道だ。

これは片羽集会所。昔はここがお寺だったらしい。しかし、ここは目指す場所ではないと感じた。

そこから街道を進むと、「中寺尾」というバス停がある。この付近が「中組」と呼ばれ、確かに昭和の頃は同和事業が行われていたという。

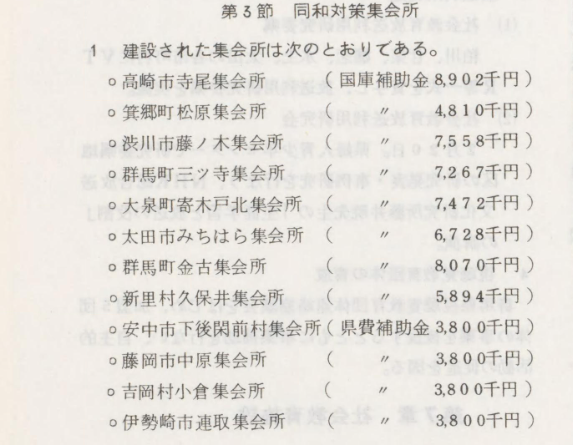

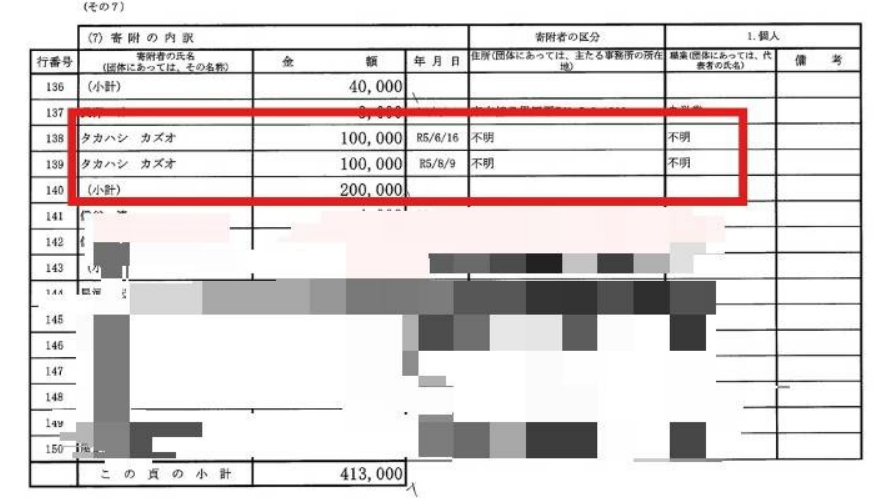

アイキャッチ画像のこれは、群馬県教育委員会の 『教育年報 第24号(昭和53年度実績)』の一部にかかれていた同和対策集会所の一覧である。「高崎市寺尾集会所」と書かれている。

電話帳では高崎市寺尾集会所があの建物がある場所の住所で登録されている。

看板には「高崎市寺尾交流館」とある。高崎市内の他の「交流館」と名のつく施設の設置場所を調べると、いずれも古村の場所であるように見える。単独では同和対策とは分かりにくくても、同種の施設の分布を調べると、同和対策であることが明らかになるということがしばしばある。

しかし、この「交流館」については、一見して同和施設であるようには見えない。同和だの部落だの人権だのといった掲示物は全くなく、現在は名実ともにただの集会所であろう。

付近の住民のよれば、前述のとおり、かつては同和事業が行われ、部落解放同盟も結成されていたということである。その頃には、貧しい古村というよりは、同和対策の金がいろいろと出て恩恵を受けているという印象が強かったという。

ただ、平成になってからはそういった話は聞かなくなり、今はもう誰も気にかけなくなったという。

この神社が気になったので近寄ってみた。

木板に書かれた人名は佐藤姓ばかりだ。これは「佐藤稲荷」であり、この近辺の佐藤家の守り神だという。しかし、これは古村とは無関係である。

白山神社がなかったか聞いてみると、それかどうかは分からないが、交流館の裏手に周辺の「湯浅」家が祀っていた神社があり、小さいながらも社殿があったが、交流館が出来る時になくなったという。もしかすると痕跡が残っているのではないかと思い、交流館の裏手に回ってみた。

確かに、なにやら由緒がありそうなものがある。石には「秋葉尊」「摩利支尊」と刻まれている。

そして、5つの小さな祠を見つけた。右から「八坂神社」「山の神」「白山神社」「愛宕神社」「城峰神社」と木札に書かれている。白山神社が真ん中で最も大きい。確かに白山神社で、しかも現存していた。

すると、交流館の裏手が目指す場所ではないか。

この空き地はおそらくかつては家があり、その間に細い道があった形跡がある。

この廃屋の横には…

寺か神社の境内だった場所を公園にしたような場所がある。

この地蔵らしき祠の中に木版が見える。

墨で書かれた名前がほぼ消えてしまっているが、「湯浅」「桜井(櫻井)」という名字がかろうじて読み取れる。

分布を検証するとこうである。吉井街道と衣沢川の間の部分の一角ということになるだろう。街道の町の裏手にあったことが分かる。

今はよその人がどんどん移住してきていると言われた。

確かにその通りで、建売住宅が好評分譲中だった。

なお、斎場はここからは少し離れていて、しかもかなり最近の2016年に新設されたものである。知的障害者施設はもっと離れたところにあり、これも1971年の建設なので、古村の歴史とは無関係であろう。

交流館周辺には、あちこちに新しい住宅が建っている。

下味野に春に訪れると言ってましたが、何かありましたか???記事を楽しみにしているのですが、、、

#951e99c8088212a02e9beef094003389

もうすぐ、記事になると思いますが、、、、

#f2101433fac64ad0f0ff35f3c8815540

やはり、関東地区の部落は

規模が小さいので

正直、つまらないです。

逆に言えば、一般地区との

混在化が進み、

喜ばしい事ですが。

大変だとは思いますが、

長野県より西側の

探訪を お願いしたいです。

#524f9b581881729af94c71f4e83fb119

関東、特に弾左衛門支配下の曲輪は、

先ず何よりも「江戸幕府末端の行政機関」と考えた方がいい。

曲輪ごとの成り立ちは様々だが、基本的には「皮革の権益と田畑の免税権」を報酬として、

交通の要衝の監視業務を請け負っていたに過ぎない。

仮に数百年の歴史はあっても、大して業の深いものもない(西国の方は知らん)。

個人的には南関東の曲輪は、個性があって興味深いがね。

又、加えて言うなら「曲輪なんてただの冴えない普通の集落が殆どで、今更差別するようなものでもないでしょ」というのが、本サイトの潜在的な主張のはずだ。

実際、曲輪に訳の分からない幻想やら妄想を持って初期にこのサイトを訪れた連中は、

大体不機嫌(笑)になった挙句、姿を消している(今でもたまにいるけどね)。

行政機関としてのエタの存在は全国的に認められますね。

以前 ?学者の見解の一部(うろ覚え失礼)

>>エタは封建制度維持のための末端の行政機関で、憎まれ役であった。百姓の足抜け防止、処刑、年貢取り立て、末端警察、、、、、

維新後、上級武士は江戸期の封建政治の悪行はエタに押し付け、自分たちはまんまと何食わぬ顔で明治を迎えた。

維新後、江戸期の恨みを一心にかったのがエタであり差別の元凶である。

#f2101433fac64ad0f0ff35f3c8815540

366は西側です。

#951e99c80

#f2101433f

↑

特徴的な句読点の使い方をする人がいるな。

複数IDで自分で自分の投稿を擁護するなどしてコメ欄を荒らし、投稿禁止になった老人と同じ使い方だ。

#278fc8072e7ea50eb3a86d186f3b8843

機会がありましたら伊勢崎市の古村も調査して頂きたく存じます。何の資料だったか失念しましたが、上州一帯の古村を点で表した古地図を見た事があります。伊勢崎市付近はまるで黒胡麻を散らしたような密集ぶりに驚きました。

#5fbaa4fa416b34398ea3a07e9e107799

是非NewsChallengerでリクエストを。

うあー思いっきり地元です。

とはいえ見たことのない風景。

住宅地図で調べたら普段は通らない旧道。

確かに湯浅・櫻井オンパレードでしたわ。

何気にいい雰囲気の食堂がありますね。

#66a91e9b9647eddbbc19ac3e3ec78f0f

高崎に湯浅は多いですね。

かく言う私も群馬住みの湯浅ですが、私のルーツを遡ると加藤という上州前田藩の江戸詰の武士で、幕府瓦解の際仲の良かった紀州藩士の湯浅兄弟(多分和歌山の湯浅町出身)を連れて群馬へ帰郷した。

しばらくして加藤には孫も生まれたが湯浅兄弟は老いて貧しく共に独身だったので、湯浅の名を残すべく加藤より孫を養子に迎えた。

その養子が私の祖父です。

高崎の湯浅の由来は知りませんが、なぜか高崎市、榛東村には湯浅が多いですね。

#c32481522c1c5dcefad0684f7fbad26d

あの食堂は私も気になりました