旧水海道市には3つの古い村があった。ただ、戸数は少なく、豊岡町では戦前は7戸であったという。

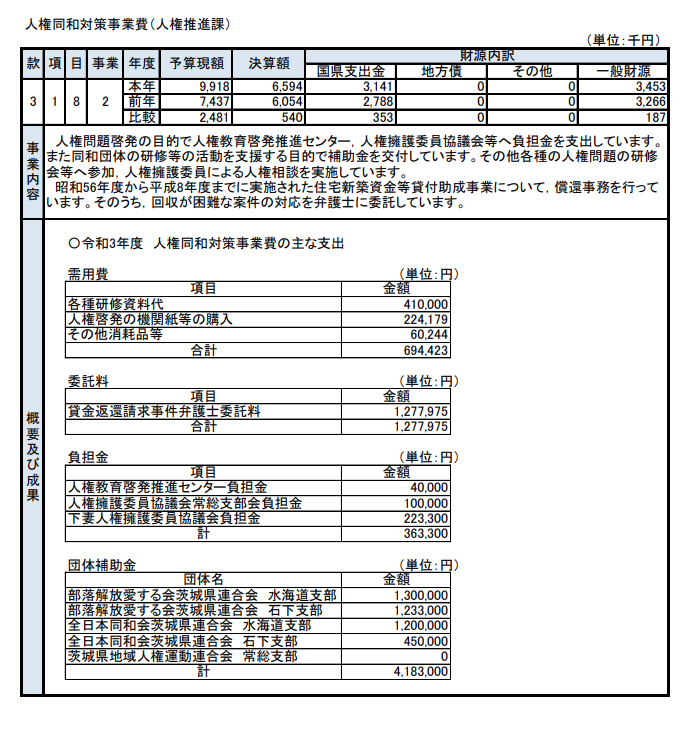

しかし、部落解放愛する会、全日本同和会の水海道支部と人権連の常総支部が存在し、市の補助金が出ている。「同和地区技能習得奨励事業助成金」というものも確認できる。

「きぬふれあいセンター」という施設がある。これは間違いなく隣保館であり、同和施設である。

壁の裏側に回ると、「水海道市隣保館」という銘板が見える。なぜ裏側なのだろう。ともかく、これで水海道だった時代に隣保館として作られたことが分かる。

掲示物から人権施設ということが分かるが、施設の予約状況を見たところでは同和団体の名前はなかった。いずれにしても、ここが隣保館なのは事実で、県や国の補助金が出ていて、年間の事業費は2000万円程度。

隣保館の設置は50世帯以上が基準で、水海道市内の古村の世帯数を合わせれば何とか届くだろうか。「広域隣保」ということで複数の同和地区を対象として設置したものであろう。

その古村はここから離れたところにある。

この横曽根集会所が教育集会所で同和施設だ。ただ、教育集会所にしても対象は30世帯のはず。一般の世帯数も加えて水増ししたのだろうか。

地元では「公民館」と呼ばれている。

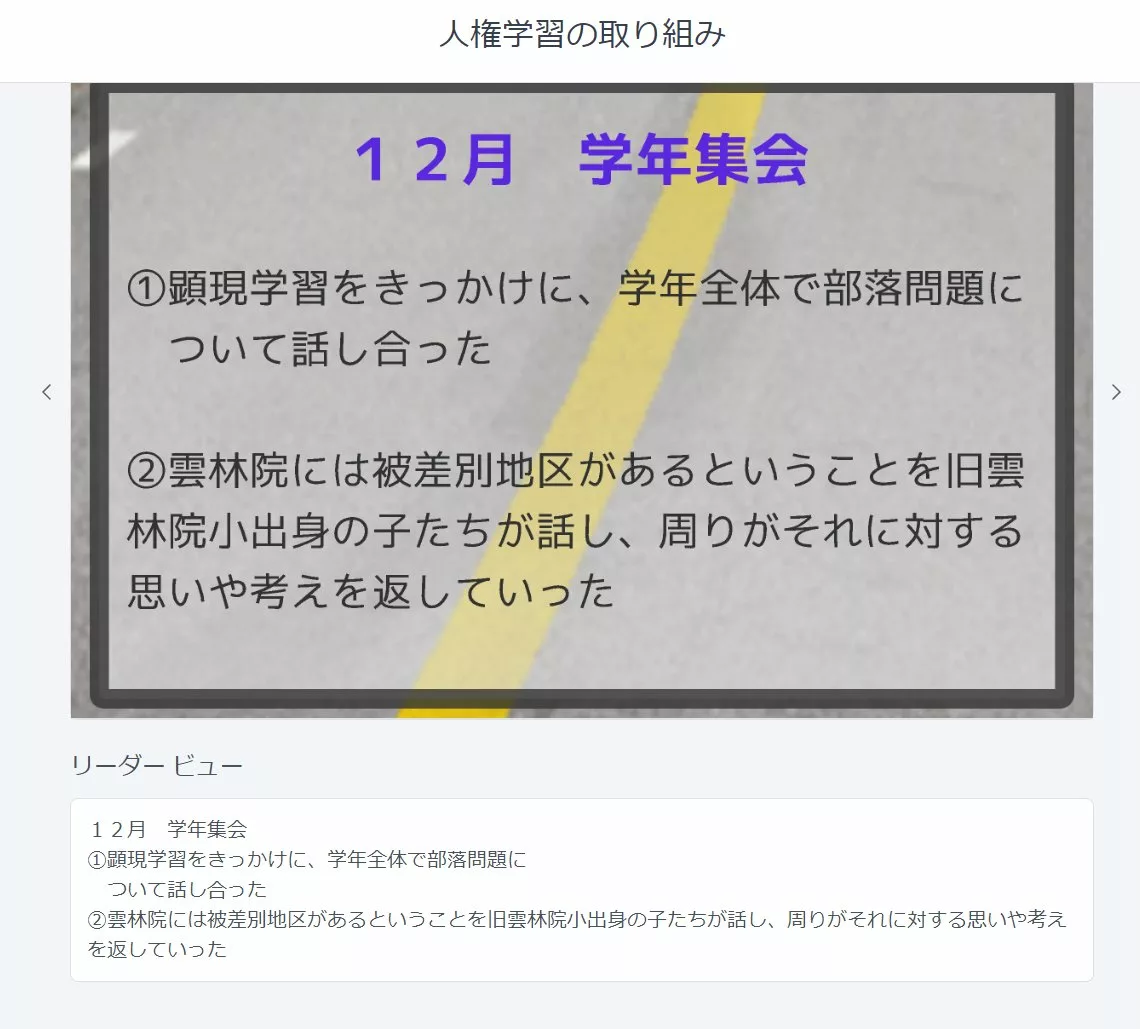

同和事業のことを聞くと、何十年も前の話だが、同和の映画を見せられたという。ただ、今は全てこの先にある諏訪神社の氏子で、同和だの部落だのということは、もう言わない方がいいという認識だそうだ。

しかし、他の古村でも思ったが、茨城の老人はよく話すし、やたらと詳しい。「柴田」が本家であり、他は「坂本」だと教えてくれた。

その老人でも村の由来はよく分からないそうだ。同和団体の活動も、実際は何もやっていないのではないかと言う。古村は「下宿」という。ただ、宿場ではない。

先述の通り、少なくとも今は諏訪神社の氏子で、白山神社はないだろうという。この祠の中には観音菩薩と思われる石像がある。

古村は、概ねさきほどの集会所の周辺ということになる。

ただ、古くからの家が移動したり、工場や新しい家ができたりして、古村の範囲は曖昧になっている。集会所のような目印がなければ、なかなか分からないであろう。

君が聞く地元の老人は知ったかぶり嘘つきが多いからきちんと裏を取ってね。

何回も有ったよね?

静岡市白山町が非人部落とか伊豆長岡の宮本さんは違うとか伊勢の向山が一般と隣り合わせとか。

また「君」とか・・・

礼儀も弁えない常識知らずは書き込まんでいいよ。

学会の発表じゃあるまいし、裏取りとかどうでもいいよ。

そんなに気になるんだったら人のネタに頼らないで自分で調査して間違ってましたよと教えてあげればいいいのでは?

期待しているので早く行ってみてください。

#35cece504377edbd0ceadfddc47b218c

二人称「君」を使うのは「らんらん」だろう。

なんでXのアカウントを消したの?

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

君が何で失礼なんだ?

日本語を解らない頭がおかしぃ宮部本人か?w

まずは周辺にアパートが大量にある馬頭観音が門前にある古谷姓な

伊豆長岡の宮本さんは違うの嘘つき老人と同じか

あとこの土地は両墓性らしいのだが墓は突き止めたか?

あと自分で調査しろよならば二度と探訪記事は書くなアホw

らんらん先生は宮部より部落に詳しいらしいから

オブザーバーとして宮部の部落探訪に同行すればいい

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

君で失礼ならばオマエというかw

お前の地元民に聞いたは第三者との客観的な根拠が無い

そこを詳しく突っ込んでいくと際限がない。菊池山哉にもたまに間違いはある。解放同盟を基準にすると、埼玉県草加市や三郷市などの「でっちあげ同和地区」も部落だということになってしまう。東京都でいえば、解放令以前に旧賤民の集住地ではなかった荒川八丁目も「でっちあげ準同和地区」に過ぎない、とも言える。

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

草加吉町は被差別部落民の移住で似非同和ではない

大垣市南若森の近くの大垣藩の刑場の管理をしていた簓部落がある

滋賀の被差別部落民が名古屋の非人部落王子や都内の被差別部落の移転地に辿り着けなかったんだろな

部落民の移住先が部落になるなら

解放同盟埼玉県連アタオカ委員長の住むさいたま市北区宮原町は部落ということになる。

それでいいの?

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

部落民の移住先が部落になるなら

来民開拓団が移住した満洲国吉林省扶余県五家站(現在の中華人民共和国吉林省扶余市五家站鎮)は部落だったということになる。

部落民が南極観測基地に配属された場合、南極に部落ができることになる。

それでいいの?

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

滋賀の被差別部落民も力有るものが都内のや埼玉で皮革工場は営めたが力無きものは南若森の簓部落や名古屋の非人部落に寄生するしかなかったんだろ

移住部落以前に被差別部落民でも無いのに同和事業の恩恵を受けた宮部君の父親とかいるんだが?

コイツらも似非同和?w

同和事業は今のアイヌ対策と同じで必ず嫉妬するから近隣の一般を巻き込むのがデフォ。

宮部君の父親はその恩恵を穢多w

アタオカ?w

宮部君の父親や筧さんとかは被差別部落民では無いのに同和対策事業の恩恵を受けたアタオカやんw

荒川8丁目って部落解放同盟に差別だと寄稿した富岡八幡宮の妻の刃傷沙汰の原因か?

だからその辺りに滋賀からの移民などがいた

筧さんって誰?

富岡八幡宮の妻の刃傷沙汰の原因になったのは墨田区八広だね。

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

は?満州w

帝国公道会の北海道移民じゃないが被差別部落民だけではなく必ず被差別部落民以外も混ぜて移住させたようだ

部落民と一般民を意図的に混ぜるには「誰が部落民なのか」個人単位で把握する必要があるね。当時の行政はそれをどうやって把握したんだ? 戸籍じゃないよね。戸籍には基本的に「新平民」とは書かれてないから。

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

で、当時の行政は「誰が部落民か」をどうやって把握したんだ? 教えてくださいよ、知ってるんでしょう、部落のことに世界一お詳しいらんらん先生!

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

らんらん先生は、なぜオブザーバーとして宮部の部落探訪に同行しないのか?

はっきり言おう。その答えは「無知がばれるから」だ。

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

旧水海道市は、2箇所じゃないですか?

#8adf50d34e13d5806166a89dcafc0821

2006年に石下町と水海道市が合併。ですので旧水海道市の部落は2か所、旧石下町の部落が1か所と言う事ですね。

#2b28ea35460f270ec7a9f4e2bc97af9a

旧石下町にも2箇所存在すると思います。

#8adf50d34e13d5806166a89dcafc0821

筧は宮部君の地元の下味野の庄屋かなんかやんw

宮部君の下味野の被差別部落の上田さんが何故か米問屋やり資産家

この後に茨城の本豊田やるならば篠崎さんも米問屋やね?w

.は浅草新町の白山神社の中森を千葉県史だがで一般だと決めつけたアホw

全く神道について解っていないw

「中森氏自体は長吏身分ではなく」と『千葉県の歴史: 近世 1-2』404ページに書いてあるから仕方がない。ど素人のらんらん先生の独自研究より千葉県史料研究財団のほうが信憑性が高いのは当然だ。

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

国会図書館のデジタルで読めたら言ってねアホw

神道職神主なんて明治国家神道カルトで身分が爆上げで西日本の宮番という被差別民と変わらない

もし浅草亀岡町の白山神社の神主の吉田配下の中森大和亮を穢多身分と言ったら無知な非人と変わらない

『千葉県の歴史: 近世 1-2』404ページより引用

「白山社は弾左衛門をはじめ、弾左衛門役所に毎年年始礼に訪れる在方長吏たちの信仰を集めていたが、神職の中森氏自体は長吏身分ではなく、また疱瘡除けにご利益があるとして広く江戸町人や武家からも信仰を得ていた。つまり上総国の神職たちが白山社神職を「元来穢多村で、弾左衛門支配の者」と認識していた点が誤りなのであった」

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

らんらんじゃねーよw

中森部落も神道系新興宗教を作っている

千葉何とかに身内でもいたんだろw

いや、君がらんらん先生(別名・佐藤大輔)であることは誰が見てもバレバレだよ。君の日本語はぶっ壊れていて非常に特徴があるから。

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

佐藤大輔を出したことでお前がQeQこと松本力かアホw

佐藤大輔とは、らんらんの本名なんだろう?

砂糖大根みたいな名前だな。

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

松本力ことQeQ以外は佐藤大輔に拘るか?アホw

佐藤大輔って一時QeQと組んで2ちゃんねる人権板を支配しようとし結局は仲違いしたアホw

らんらんさんをこのまま佐藤大輔認定したらQeQやなw

千葉県の歴史が何故、浅草区亀岡町の白山神社に言及する。

神主が長吏身分では無い?w

長吏は穢多の支配層

全く意味不明

日本の史観の基準は長吏はお寺のトップか非人頭

白山長吏とかある

何で千葉県の歴史が浅草区亀岡町の白山神社の中森さんが長吏では無いとかアホな記述するのか解らんw

なんかさーw

普通に白山神社の管理を中森姓がやっていただけ

千葉県の歴史とは関係ない浅草区亀岡町でワザワザ長吏身分では無いと言われる筋合いは無いしねw

北海道のある神社の神主姓の永井が浅草区亀岡町の皮革業者なんだがコイツらの子孫と思ってる

それこそ「根拠が無い捏造記述」。「思ってる」じゃなくて根拠や出典を明らかにしたまえ。

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

浅草新町の白山社神主の中森氏に許状が交付されたら上総国武射郡の神職らが「我々神職を穢多と一緒にするな」と抗議した、しかし中森氏はそもそも穢多じゃないので神職らは事実誤認していたんだよ、という文脈での記述だ。原典を読め、エセ学者。

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

中森大和亮は吉田神道の配下w

何で千葉のどうでもいい神社の掃除人夫みたいのがケチを付けるんだよアホ馬鹿w

ということは中森大和亮は志木市の中森明菜部落から吉田神道に入り元々は穢多身分かアホw

「元来穢多村で、弾左衛門支配の者」と認識していた点が誤りなのであった」「元来穢多村で、弾左衛門支配の者」と認識していた点が誤りなのであった」

↑何で千葉県の歴史でワザワザ言います?w

すばらしい根拠が無い捏造記述w

「神職集団の身分意識を物語る点できわめて興味深い」からだと原典に書いてある。君、原典を読み給え。

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

だから吉田神道に志木市の中森明菜姓が弟子入りした可能性な。

亀岡町の白山神社は禊教を何故か受け入れている。

何で吉田配下の中森大和亮に千葉の糞どうでもいい神社の宮番みたいな奴等がケチを付けるw

本当にお前は当時の宗教を解っていないアホw

まとめると浅草亀岡町の白山神社の神主は中森大和亮

千葉の西日本の神社の掃除雑用の宮番という被差別民みたいにとやかく言われる筋合いは無い

志木市中森明菜部落の人が吉田神道門人になった可能性がある

らんらん先生はあいかわらず日本語が不自由なので何を言っているか分からないや。

・主語と述語の対応関係をはっきりさせる

・自分が書いた文を一度ゆっくり音読して「これでよし」と思ったら初めて送信ボタンを押す

これだけでかなりマシになるよ。

#a4c7e1b31c4a7cd4734769c5742c230b

中森明菜の先祖と言われる白山社を廃し神道系新興宗教を作った長吏小頭は埼玉県ですね

神社の神主なんて吉田や白川の系統でも西日本の被差別階級の宮番と同じで大した変わらない、

吉田神道の江戸役所が白山やしw

とにかく日本は仏教の国で信徒総代は天皇家

明治カルトの国家神道で変わった

竹内文書と同じくらい捏造したカルトw