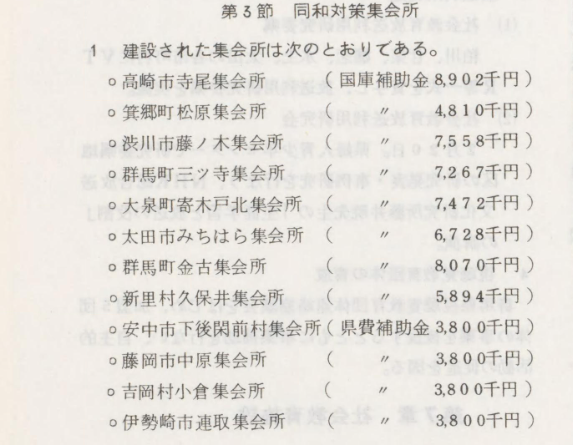

静岡県東部の部落の特定は当初は困難であったが、探訪を繰り返す度に共通する特徴が次第に分かってきた。今回探訪した、日の出町・東町も、知識があれば特定は難しくない。

戦前の記録では、かつての名前は辰巳町。戸数は21、商業や養豚をしていたとある。

この部落も菊池山哉が訪れているが、わずかな記述しかない。

○町中で、靴叉は下駄造りが多く、沼津と其観を等うする。

二十戸ばかり。

これだけである。

しかし、辰巳町についてインターネットで調べると、意外なところで手がかりが見つかる。

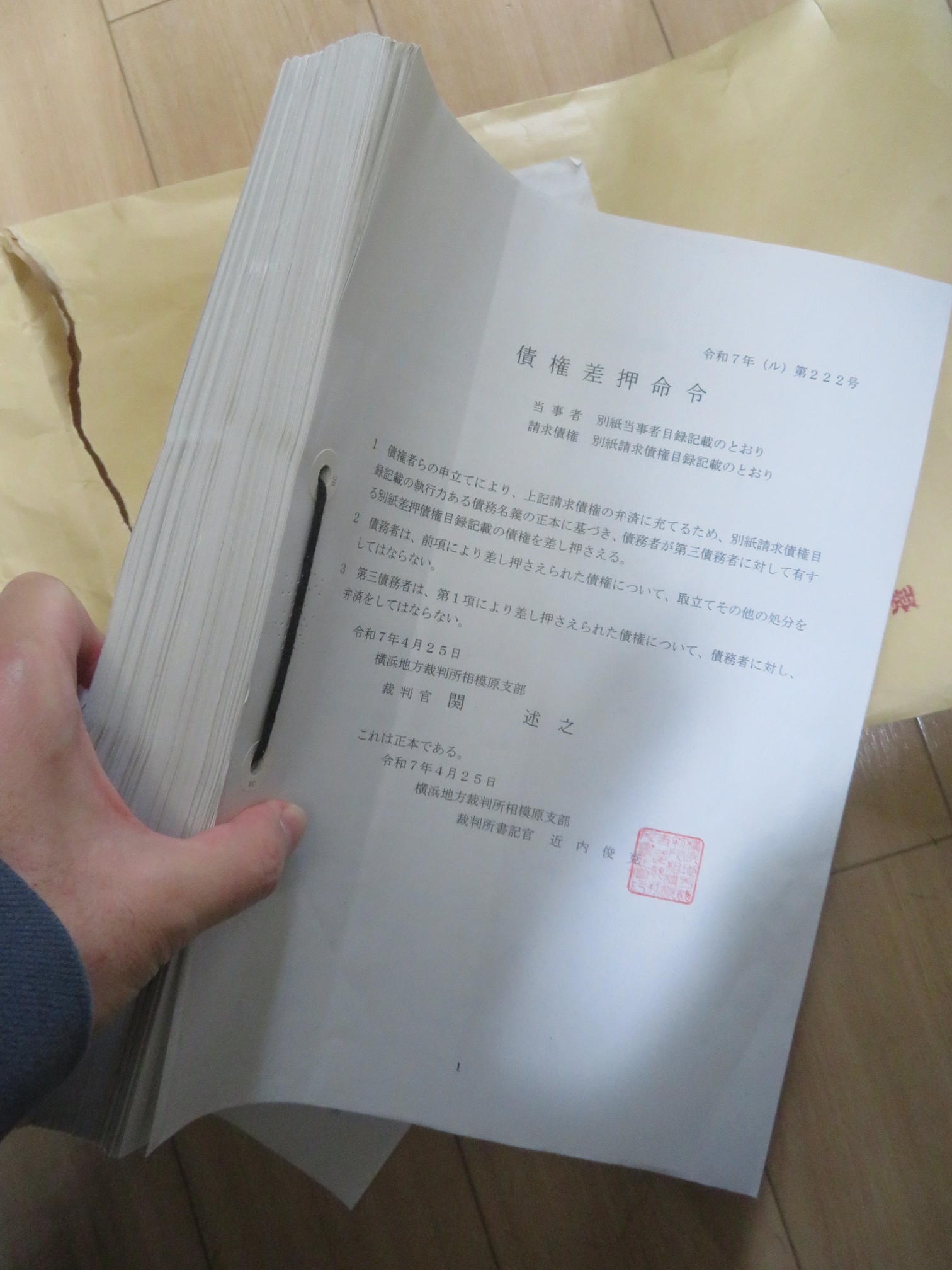

三島市立図書館の図書館だより2020年8月1日号には、「三島町では明治 13(1880)年の太政官 34 号布達により、「字辰巳町 961」(現在の三島市立東小学校付近)へ伝染病隔離病舎が建設されました」とある。

ここがその、東小学校横の通りである。

あとは日蓮宗と八幡神社、あるいは稲荷神社が特定のためのキーとなる。

東町にある墓地、これは日蓮宗のものではないだろうか。

墓地に入るためにぐるっと廻ると、そこには立派な八幡神社と稲荷神社があった。

墓石には南妙法蓮華経や妙法の文字が見え、戒名にも日蓮宗特有の日の字が入ったものが多いことから、間違いなく日蓮宗の墓地である。

ここで、詳しい方から話を聞くことが出来た。自身は別の場所から嫁いできたのだが「あんなところに行って」というような言い方をされたということである。そのことから、ここが差別された村であることを知ったという。

過去の記録にある養豚場は、八幡神社の北の日の出町側に確かにあったという。

しかし、菊池山哉が記録している通り、町中にあった部落は大きく変わっていった。

ここは東小学校が目と鼻の先にある。子育て世帯にとっては最高の立地だ。

古くからの家もあるにはあるが、こういう家が売りに出されると、たちまち売れてしまうのだという。

そのため、既に半分以上の住民が入れ替わっているであろう。この部落も静岡県東部の他の部落と同様、平凡な名字に変えた形跡があるので、昔からの住民と移住者を名字で簡単に区別することはできない。

墓地にあるこの建物は日蓮宗本行寺。かつては住職がいたのだが、今から30年か40年前に寺の株を売って逃げてしまったのだという。今でこそ空き寺のようになっているが、あちこちに檀家がいた。

そのことを示す貴重なものがこの内部にある。その映像はプレミアムコンテンツなので有償としておく。

最近まで、地区の集会所として使われていたのだが、今はもう使われなくなってしまったという。

八幡神社の氏子会も、ごく最近解散した。この部落はもはや解体されつつある。まさに、部落の痕跡を見る最後のチャンスだった。

「ここは東小学校が目と鼻の先にある。子育て世帯にとっては最高の立地だ。」の写真の所は、「肉の鈴庄」が在った所。

#aefb33ee014dec42fde947b60f6051c1

過去のストリートビューで確認できますね

#9d7768e22c66a7974c0bdb44a8f3e435

確認しました

3年ほど前に解体されてしまったようですね

しかし地方にも浅右衛門に劣らぬ首斬りの名人がいる。沢地村の番太伝吉や谷田村の番太平作などは海(ママ)道筋では聞えたものだった。(中略) 三島宿外れの小浜山刑場で執行したが、これらの首斬り役には新町穢多頭三郎左衛門が命令を受けるのが常であった。

#aefb33ee014dec42fde947b60f6051c1

もともとは、M倉という名の地区で、古くは大社の倉庫番、東海道の守り、皮革の仕事等をになっていました。子供のころから親から教えられていました。立地が非常に便利であるところから、多くの古い住民は土地を売って引っ越してしまいました。

苗字を変えたかも、という話ですが、苗字は3姓ほどあり、古くから住む地元民は皆知っております。改姓したという事実はありません。

宗派は日蓮宗なのは事実ですが、伊豆では日蓮上人が流された経緯から、農民、商人身分も日蓮宗の家が大変多いので、特定材料にはなりません。

#2c3c183d987f6cb867031021219ee05d

移転してますけど、多分姓は変えてませんね。

内、一姓は豆州・駿州の最重要姓と認識してます。

#0e2db39498af2cbbbe19b25c0f01af1a

>伊豆では日蓮上人が流された経緯から、農民、商人身分も日蓮宗の家が大変多いので、特定材料にはなりません。<

同意します。伊豆の国市でも指摘を筆者は受けていますが。関係ないでしょうね。

伊豆では日蓮上人が流された経緯から、農民、商人身分も日蓮宗の家が大変多いので、特定材料にはなりません。

伊豆の国市ではお寺は20あります。

真言宗のお寺が3

浄土宗のお寺が4

日蓮宗のお寺が12

日蓮正宗のお寺が1

です。

市民の殆どが日蓮宗の檀家です。墓地も右にならえてあり、日蓮宗のお墓=部落は成り立ちません。

#99ade591527e414e4416449942396b7b

95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/09/24(日) 19:40:29 ID:GiUbgcAL0

東部M市の街道沿い(大社そば)には、ありました。幼いころから、両親・祖父母に言われて育った。あそこは便利だけれど、皮革を扱う人の住むところだから地価も安い。お嫁にいったり、もらったりするところではない

特別なところって。あと、伊豆の各市町村には、いわゆる長吏の仕事をする身分の人がいて、その子孫の方は、血統が悪いという独特の表現をされています。オンボウをかねている人もいて、大俳優のある方は、自ら認めてますよ。

97 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/09/24(日) 19:44:50 ID:GiUbgcAL0

先祖代々住んでいる場合は、近隣の市町村についてはだいたい親から教えられて知ってるよ。引越ししてもあそこの家はって子供どおしでもわかってる。年頃になって、恋愛・結婚の話になってきたとき一族が警戒するし。旅の者って表現があるけど、最近越してきた人とかにはわからないだけ。

107 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/09/25(月) 12:46:00 ID:ZszA6BE90

>>105

女郎街は、確かに非人というけれど、赤線廃止になってもうそういうのはない。今商売している人もヤ印関係がほとんどで関係ない人がほとんど。のうへい節でいう女郎さんたちがいるところはもうないよ。

今、よりとも神社のそばの部落は地名もかわり、皮革関係の人もみんな引っ越した。旧M倉という地名なんだけどね。大社裏の表現がどこを指しているかは?だけど、まあ表現的にはビンゴの可能性が高い。東海道の宿場で城や宮があるところは、賤業が欠かせないから、そういう部落はあっただよ。

市内、近郊市町村に居住している人については先祖代々住んでいる人は、引っ越しても、みな知っていて方言でkーB-と呼んで目をおおうような差別が裏ではある。

それから、半島内には、部落は少なくて、村に一人くらい非人がいて山中の国境で、いわゆる長吏の役目をしていた。同級生にその子孫がいて、仲良くはしていたけれど、その子のお母さんは普通の百姓身分なので結婚に大反対されて、かけおちしたとか、そういうのは公然だった。おれは、今40代ね。彼女とかできると、ちょっと離れた地域だとすぐにはわからないから、彼女に家の近所に聞きにいったりして親が必ずチェックしてたよ。遠いと興信所使ってた。

#aefb33ee014dec42fde947b60f6051c1

あれっ?

#2c3c183d987f6cb867031021219ee05d さんへの返信にしたつもりだったんだけどw

#aefb33ee014dec42fde947b60f6051c1

3つの名字はどれなのでしょうか?

お前は2ちゃんねるによくしゃしゃり出てたやつやな

2ちゃんねるでもない宮部のサイトなのに伏せ字で書くなボケ

#3ed1ea4a44a348e6416bc9fb0d4b3554

東海道からちょっと外れた所にありますね。地元の江尻宿の部落とほぼ同一立地です。幕府の方針だったんでしょうか?

#5f753bb3969c6530be27c21a886dd48e

慶長6年 (1601年) に五街道が整備される以前から存在していた証左と言えると思います。

#aefb33ee014dec42fde947b60f6051c1

驚いたね、21世紀にもなって。暇なんだろなあ。

#22e7ec2a4a6c75ae19a378bed34b734d

地図に記載されている寺社仏閣、名所、地名等の上に白い紙を貼付して現代の活字で表記。一見すると読みにくい文字を読みやすくしている様に見える。

ところが1箇所だけ文字の記載の無いものがある。それは見せたく無いものを消す為に貼付して、他の白い紙に巧みに紛れ込ませているんでしょう。さて何が書かれていたでしょうか!?

#cdb391c3965988632772df5744949a8e

川沿いの集落のすぐ下に、白く消されている文字は、「穢多村」と書かれています。稲荷神社が描き込まれているあたりが、旧辰巳町、今回の探訪地域です。

つまり、実際の集落は、稲荷神社よりもかなり南にあったことになります。現在は農地になっています。

#76ba04c36b442faa658a0b3ae8154cd1

こんにちは。貴重な研究資料をありがとうございます。三島市在住です。郷土史の勉強をしています。初心者ですが。

平成の初め頃、今回探訪の地域を散歩したことがあります。木枠のガラス戸の駄菓子屋、大正時代のような造の床屋、古い家並み。まるで「三丁目の夕日」の世界そのままで、昭和30年代から時間が止ったままのように感じました。三島市内で、電気も水道も来るのがいちばん遅かった地域、という噂に納得しました。今は一新されて、明るい新築住宅ばかりなので、驚きます。

八幡神社は、戦時中に東小学校にあった、奉安殿を移設したものですね。GHQは撤去・破却を命じていましたが、それを免れるための措置だったと思います。

文化3年の「東海道分間延絵図」をみますと、稲荷神社は、だいたい今の位置(旧辰巳町)に描かれています。もちろん八幡神社(奉安殿)はありません。墓地は描き込まれています。

分間延絵図で「穢多村」と書かれている集落は、そのさらに南にあり、現在、日ノ出町8丁目となっているあたりです。現在は農地になっています。江戸時代には、そこに住居(非人小屋)が集まっていたのでしょう。

#76ba04c36b442faa658a0b3ae8154cd1

画像は、昭和3年三嶋町詳細図からトリミングしたものです。「全国部落調査」の記載に基づいて、該当地域を黄色く塗ってあります。グリーンの点は、避病院です。

三嶋町詳細図は、東海道線三島駅の開業(丹那トンネルの開通)にそなえて、再開発の目的で作られた地図なので、当時の地番が書き込まれています。郷土史の研究には非常に便利な地図です。

避病院(伝染病隔離病舎)は、当時の陸軍参謀本部(現在の国土地理院)作製の25,000分の1地図にも、記号で記載されています。

避病院は、当時の医療技術では治療ができなかった伝染病患者(コレラなど)を、治療というよりも隔離の目的で収容した施設です。患者は強制隔離され、ほとんどの人が生きて帰れず、死んでも家の墓には入れてもらえませんでした。当時の伝染病予防法によるものです。

死んだ患者は、避病院の近くで焼かれ、墓碑もないまま埋葬されたようです。

この避病院は、明治13年につくられたものですが、他の地域では受け容れられなかったので、ここに建てられたのです。社会のいちばん弱い立場の人たちに、感染リスクが押し付けられたのですから、ひどいものです。

避病院は、明治26年に焼失してから、再建されませんでした。昭和6年に、二日町に新たな避病院が建てられました。後の駿豆病院、現在の三島保健センターです。

「辰巳町」とあるあたりが、稲荷神社や墓地のある場所です。「俎板原」とあるのが、現在の三島市立東小学校です。

#76ba04c36b442faa658a0b3ae8154cd1

資料ありがとうございます

https://www.youtube.com/watch?v=yBtwJoPuLzw

旧辰巳町の八幡神社・稲荷神社のワンブロック北に、白龍神社というものを発見しました。工務店の資材置場の敷地の西の端にある、間口の狭い、小さな神社です。

登記簿を調べると、資材置場の敷地内のようです。

コンクリート製と思われる由来書きには、こうあります。

昔よりこの土地に住みし人

蛇塚を祀れり

縁ありて持主となりし当主

夢に蛇塚の蛇 御殿川で沐浴赤石に上るや白龍と変じ

たなびく五雲にのり

昇天するを見て 天帝の使者と感じ

白龍神社と拝称し一門の繁栄と事故防止の

守護神と仰ぎ祠を○して奉祀せり。

昭和四十五年三月十一日

※ ○は、判読不能

地主はこの土地の人間ではなく、資材置場として土地を買った人のようです。「事故防止」という言葉が入っていますから、工務店のオーナー(おそらく先々代の創業者)が作ったのでしょう。

由来書きの文言を信じるならば、もともとこの地に、白蛇を祀る祠(蛇塚)があったようです。

建築土木関係の人は、験を担ぎますから、祠を取り除くことはせず、蛇を龍に昇格させて、新たに「白龍神社」としたのでしょう。

白龍神社は、箱根にある同名の神社を勧請したのだと思います。といっても、正式に許可をもらったのではなく、たんに名前をいただいただけかもしれません。蛇より龍の方が、神々しいですからね。

蛇塚としてはもとからこの土地にあったようですが、文化3年の東海道分間延絵図には、それらしきものは描き込まれていません。

特殊部落とは関係のないものなのかもしれません。でも、「白龍」と白山信仰が、「白」つながりなので、ひっかかるものを感じました。おそらく当事者は亡くなっているでしょうから、由来書き以上の情報は得られないものと思います。

#76ba04c36b442faa658a0b3ae8154cd1

熱心なのは結構ですが、この白龍神社は関係ないです。

ピンバック: 人権探訪(344)静岡県 沼津市 中沢田 “下村” - 示現舎

少し今回の記事について

宮部さん「沢田部落の強制移転」について全然触れてませんね。ジャーナリストの看板が泣いてますよ。

なにしに行ったのでしょうね???

行き当たりばったりの訪問は止めたら、

真実を語れない、

憶測による間違いを流布する。

頼みますよ。

#d4bc88d3d01c668cb39bd6147a0c5327

(三島)大家 下男下女(之)墓

三島の首斬り役人、三郎左衛門か

https://dl.ndl.go.jp/pid/3005202/1/257

これは本稿の下から3枚目の写真、左下の石碑を正面から撮ったものだ。画質は調整してある。

右に並んでいるのが下男・下女の墓だろう。

真新しい焼香台もある。

伊豆国 西堀河・弓作・右近

https://dl.ndl.go.jp/pid/12150463/1/251

駿州七條家と並び、江戸期以前からの豆州の頭目だろう。