菊池山哉は次のとおり記している。

○岩槻や、大宮へ出ようとする、街道にある。

○白山神。

○農家、十三戸ばかり。

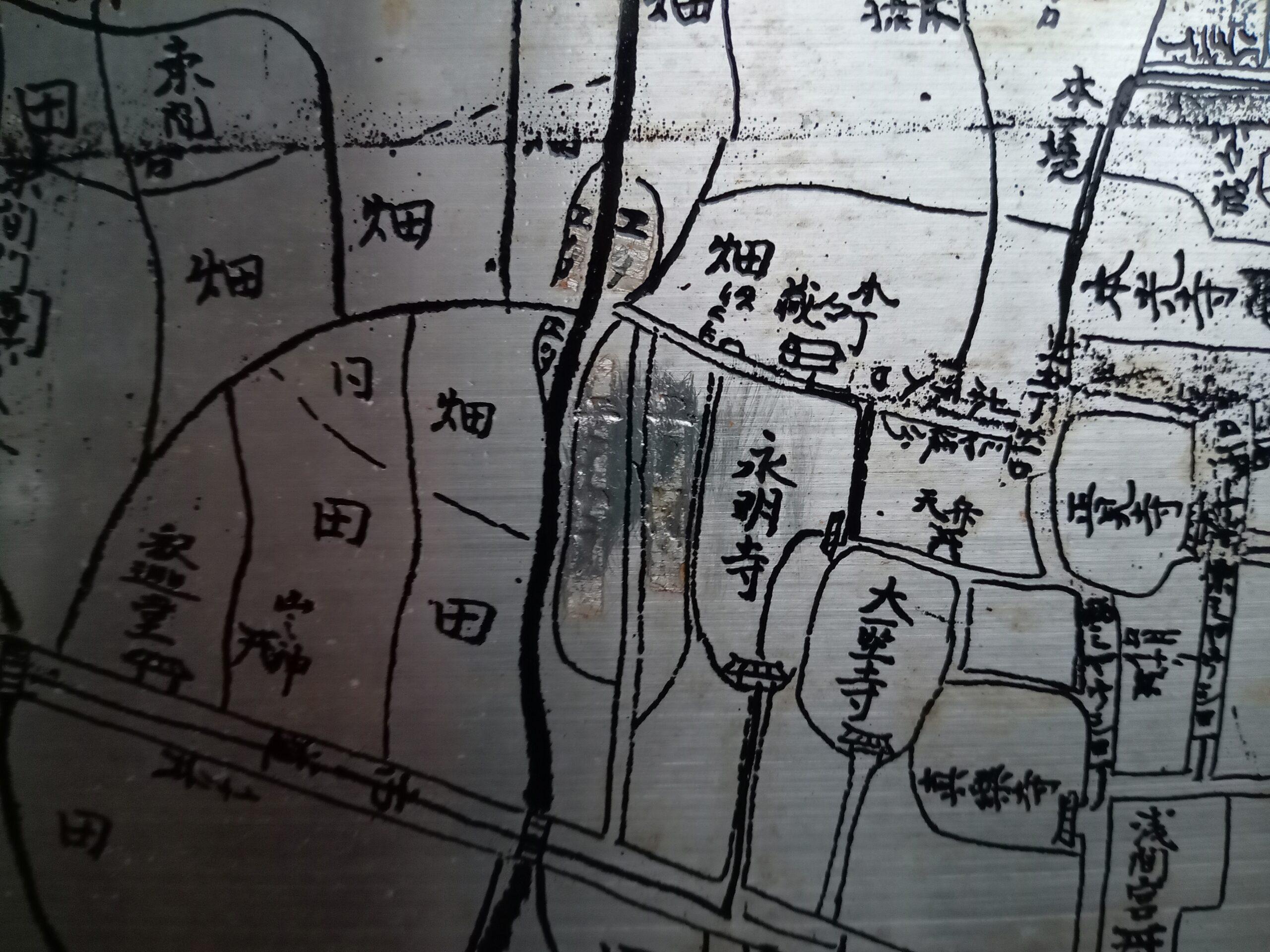

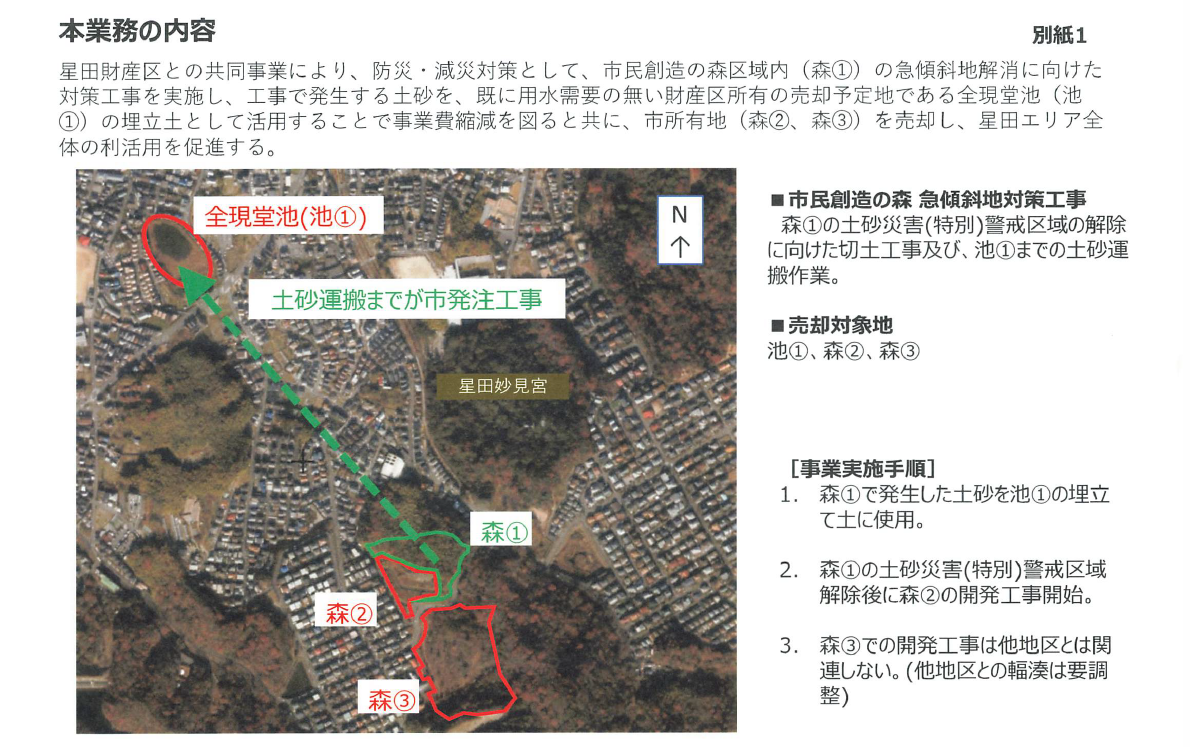

○ここの白山杜の境内にも、棕梠の石碑がある。小針村と同じで、明治四十四年十月、和歌山県から、下駄表の製造が伝はり、県下を遊説して、僅々七年間で、年産百万円を越えたと言ふ事が記されてある。

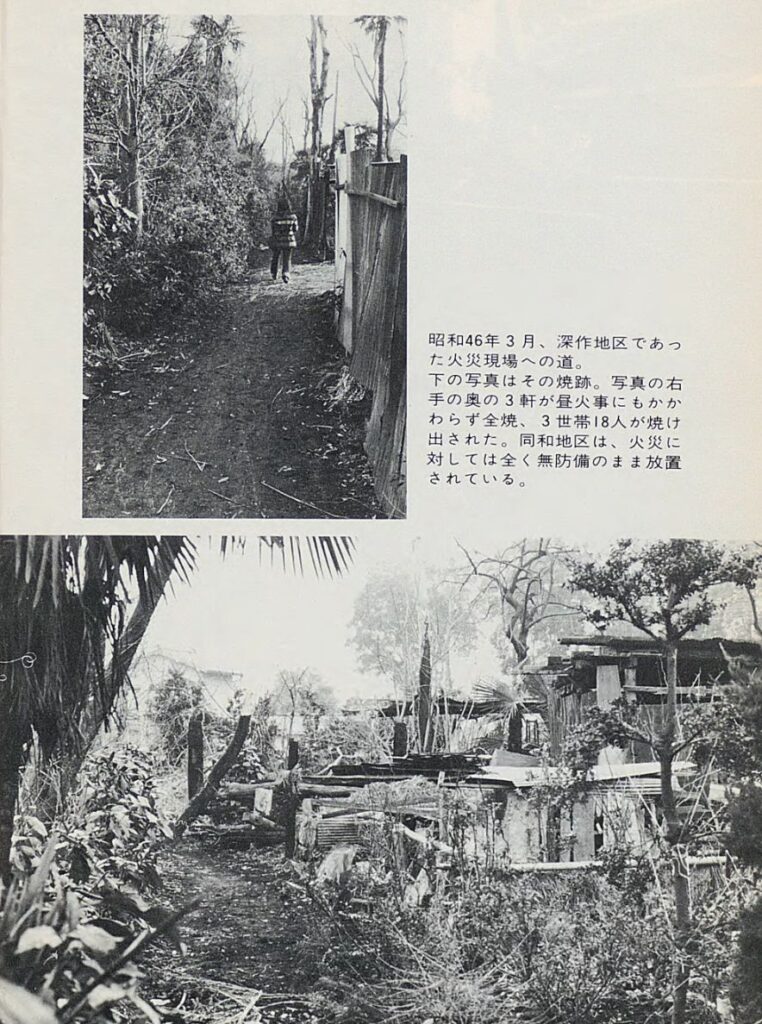

『もう差別はないという人々に : 大宮市における部落差別を考える』にも、この古村のことが書かれている。古村の名前は「深作」。あるいは、明治の地図には「小深作」と書かれている。昭和46年当時は16戸あり、同年に火災で3戸が焼けたという。

「部落の入口まで舗装され、整備されている道路が、まるで、ここから部落ですよ、と示すように狭くなり、舗装されていないのです」とあるが、現在はかなり変容している。

狭い道路が少しだけ残っているが、今は全般に道路は広くなっている。

火災当時の様子。棕梠の木が見える。

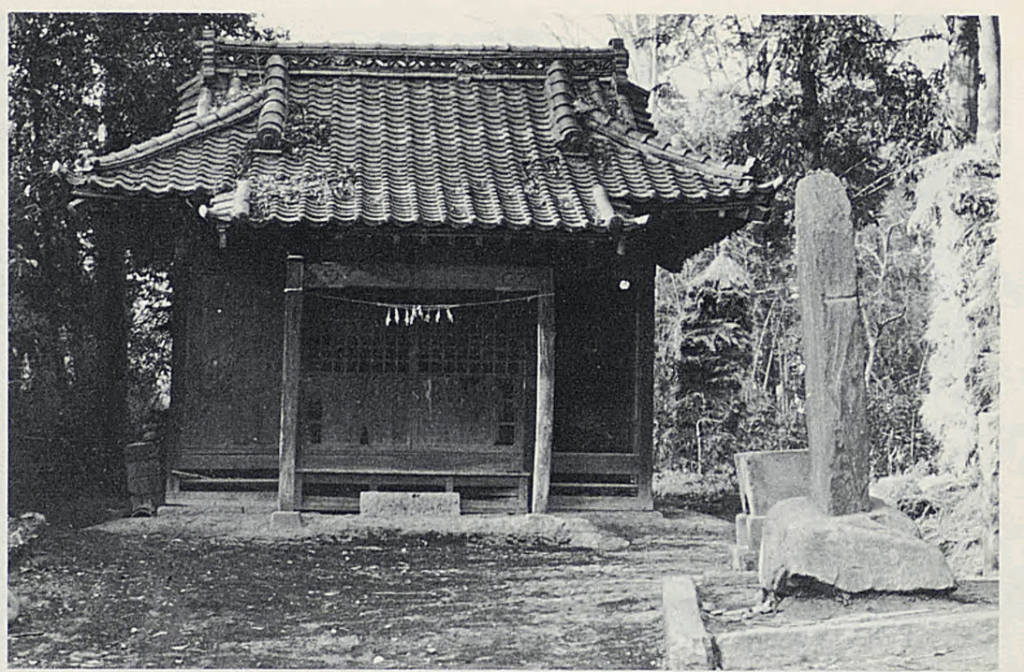

こちらが白山神社。

『もう差別はないという人々に』に掲載されている深作の白山神社。石碑が見えるが、これが「棕梠の石碑」であろう。この地区で棕梠表が作られるようになった顛末が記されていたという。

残念ながらその石碑は今は見当たらない。

菊池山哉によれば、明治44年に森本角太郎、松本忠次郎という人物が、和歌山県から来た人物に製法を伝授されたという。

春岡1丁目となった現在でも、自治会名などに深作の名前を残している。

松本、森本といった古くからの家はどれも豪邸である。

現在の白山神社の氏子も16戸ほどで、実は古くからの家の数は変わっていない。

「まだ差別はあるという人々に」という本が必要とされているのではないだろうか。

この記事は、深作という場所の歴史について詳しく書かれていますね。棕梠の石碑があったとか、明治時代の話も面白いです。でも、なんで「まだ差別はある」という本が必要なんだろう? 現在は道路が広くなっていて、昔の狭い道はほとんど消えているようですから。深作の名前は自治会名に残っているのはいいことですが、差別って本当にまだあるんでしょうか? まあ、人間の心の問題は复杂で、書き出すだけではどうにもならないのかもしれませんね。面白い記事でした!Nano Banana free

この記事、深作の歴史、面白いけど「まだ差別はある」とか、ちょっと現代に置き去りにしないとですね。道路が広くなっただけで、心の問題ってそう簡単に解決するものでもないんじゃないかと。棕梠の石碑は見当たらないけど、歴史の記憶はどこかに残っているはず。自治会名に残るのは良かったけど、差別ってのは文字じゃなく、人間の心の狭さなんだから。まあ、 Nano Banana free の言う「人間の心の問題は複雑」、その通りだよな。面白い記事だった!quay random

差別って言っても同和団体が嫌われてるだけだ。

だけじゃない?

#278fc8072e7ea50eb3a86d186f3b8843

因縁の部落解放同盟川崎支部長の土谷さんの祖母の出身地だという国分寺市東元町には行ってないね。

行ってみます。土谷さんの件は嘘かもしれないですけどね。

曾祖父さんが部落の有力者だと言ってるから頭筋を特定しないとね

あの狭山事件の石川さんの親戚が国分寺で靴店をやってたというし