当サイトが詳細を報じた芦原地区連合自治会長事件、和歌山市職員自殺事件はいずれも根底には歪んだ和歌山の同和行政があった。ともに社会的に大きな事件だったが、懲りもせず県はまだ同和にご執心のようだ。今月15日、県は令和7年度宗教法人実務研修会を開催したがその中身は実質、部落問題の啓発集会だった。(写真は和歌山県庁)

変わらない和歌山

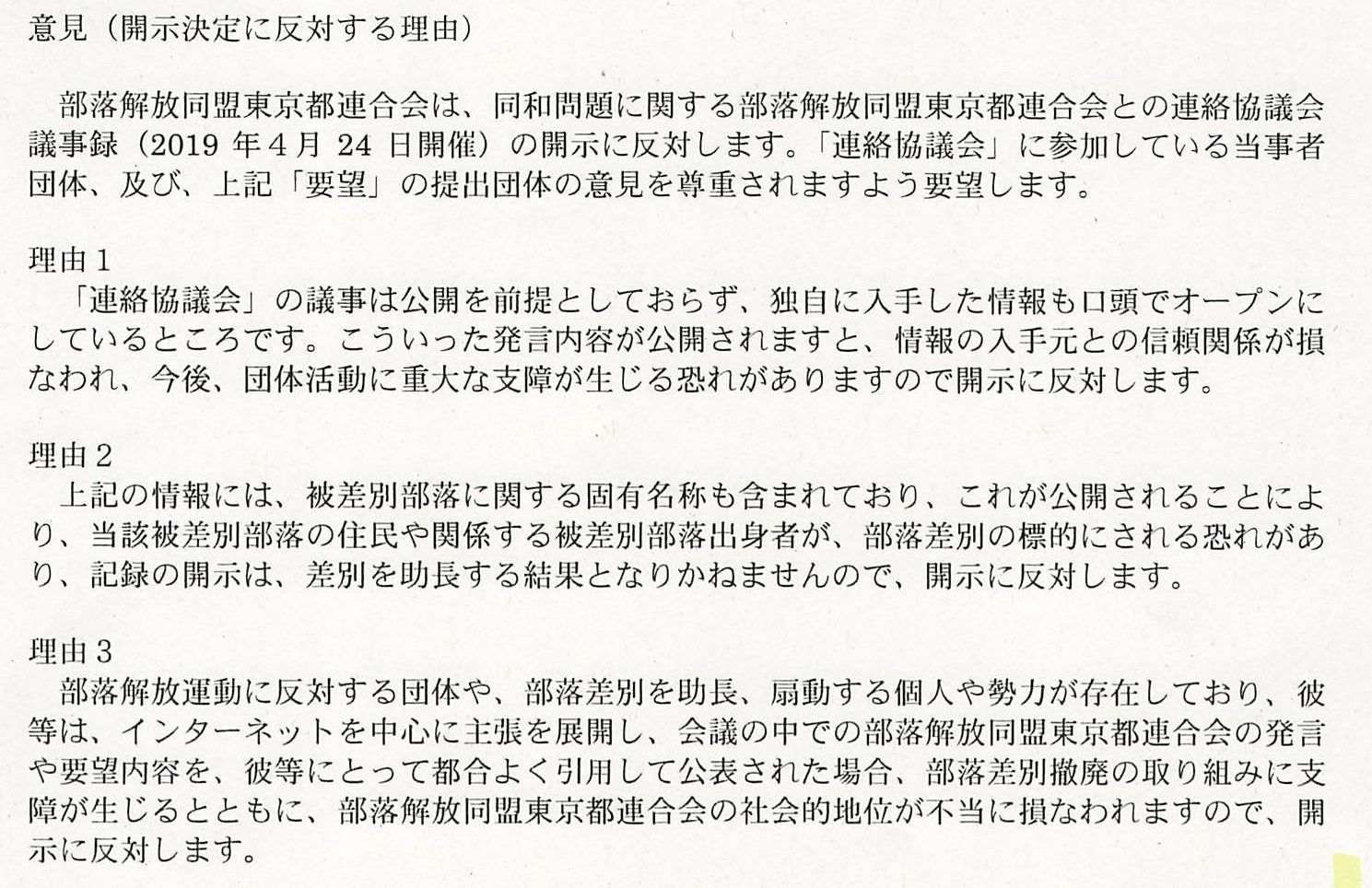

同和事業の不正を公益通報したら報復人事で職員無念の自殺 隣に解放同盟員という異常な職場環境

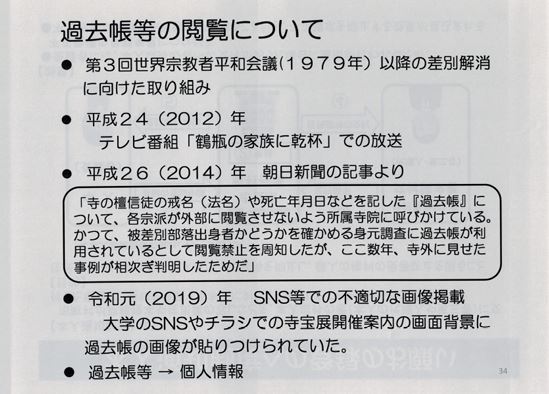

宗教団体と部落問題は密接な関係にあるのをご存じだろうか。特にキリスト教団体また真宗大谷派の教学では靖国神社問題と部落問題は必須科目なのだ。このため宗教団体内部で部落に関する研修がたびたび行われてきた。おおかた運動体の幹部または座付きの学者を講師に招いて開催される。「学ぶ」というよりは「ご機嫌伺い」の要素が強い。

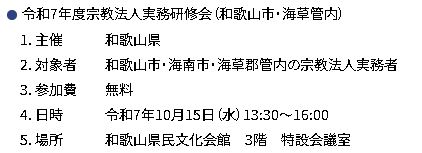

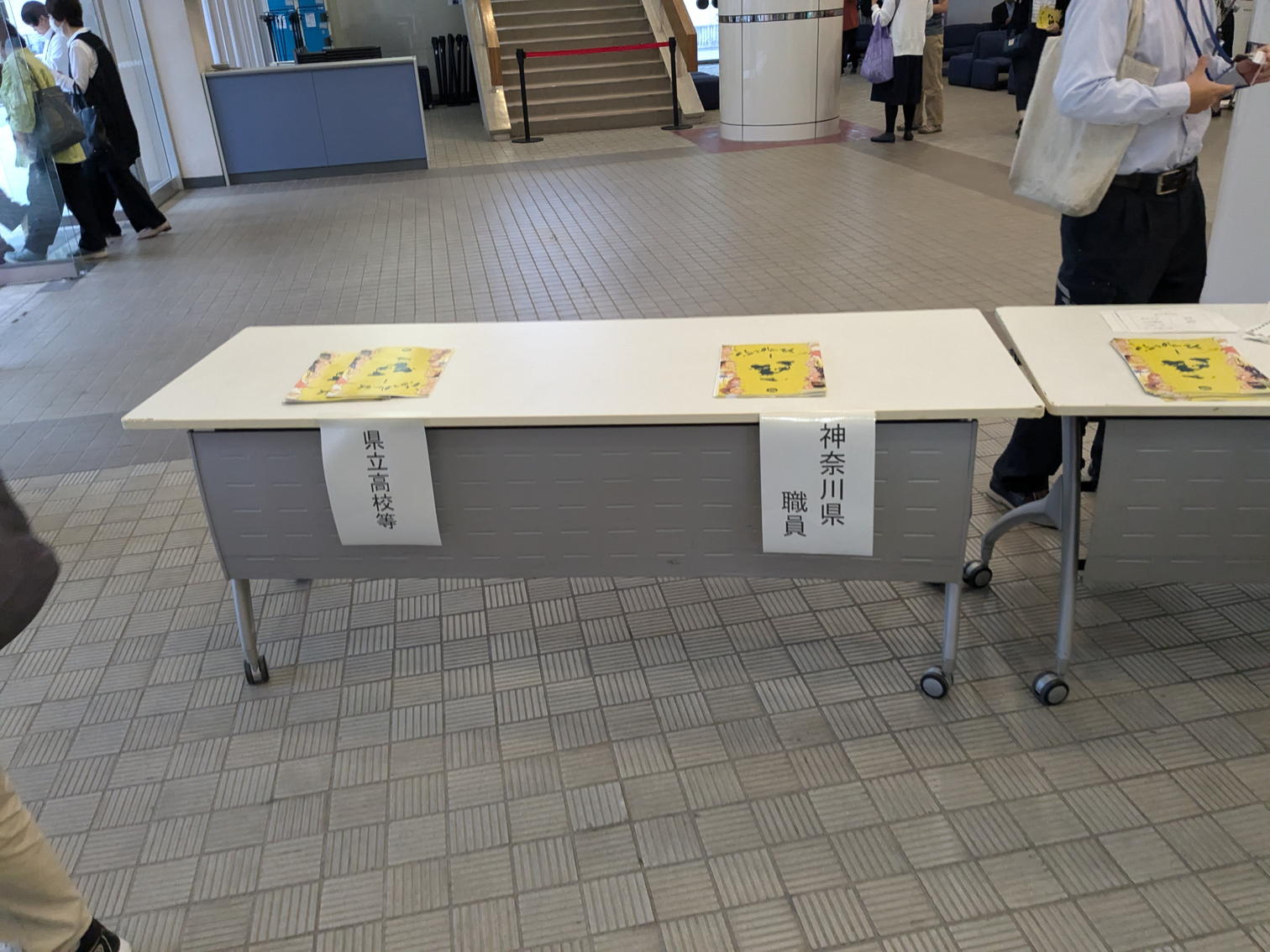

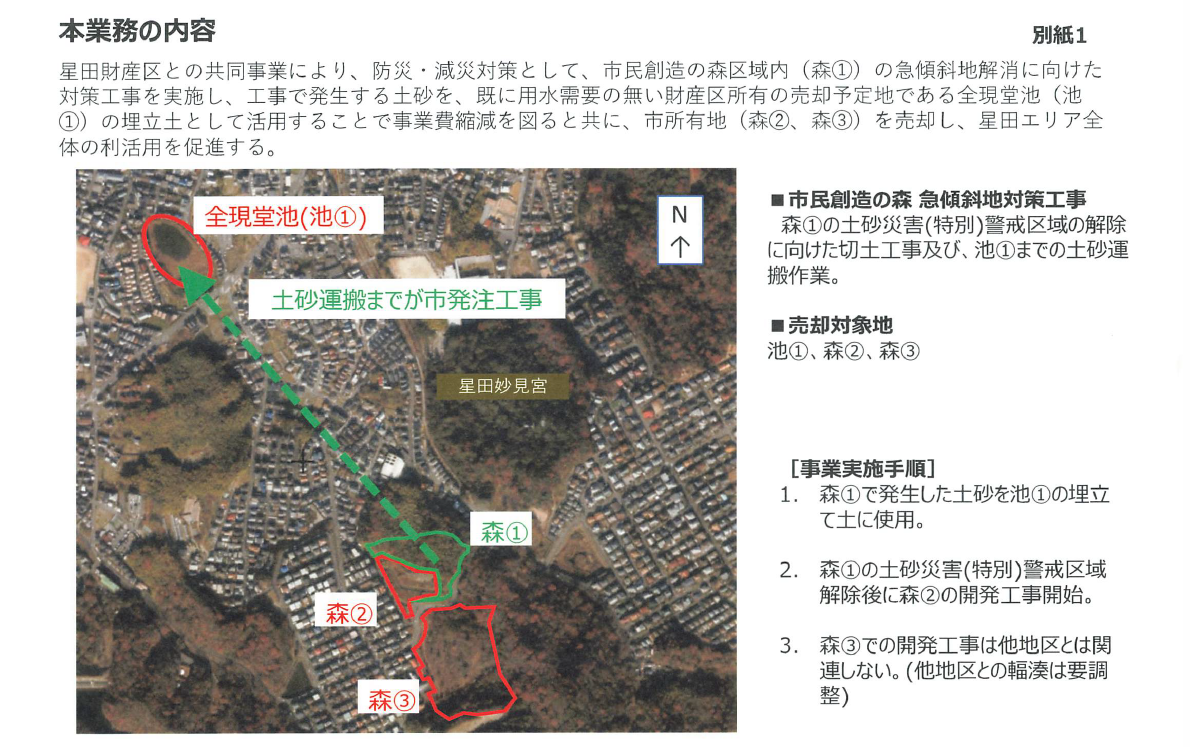

一方、本稿で紹介する10月15日の「令和7年度宗教法人実務研修会」は県内の宗教法人を対象にしたもの。事前に県のWebサイト上でもアナウンスがあった。

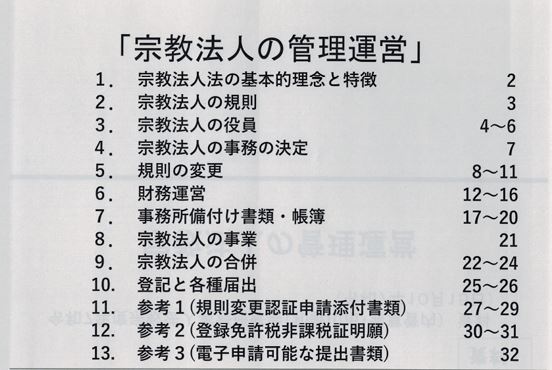

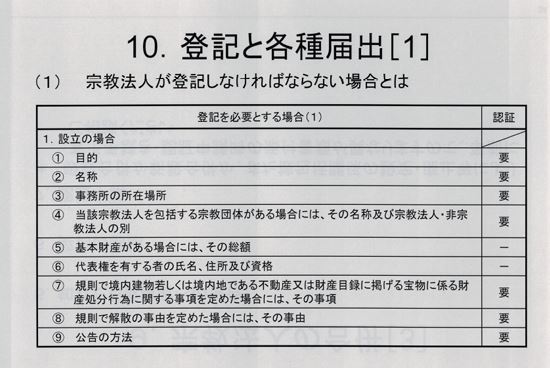

これだけ見れば宗教者を対象にした単なる実務研修ということになる。配布資料を見ても一般的な宗教団体ならば理解しているであろう内容。関係者にすれば「今さら?」という話かもしれない。

実際に資料を見てもインターネット上で確認できそうなものばかり。なお他県で開催された同種の研修会の場合、「宗教法人特有の会計処理」「宗教法人の決算書の作成上の確認ポイントと読み方」など税理士らによる実践的な科目が散見された。実は和歌山県主催の実務研修会はそもそも〝別の目的〟のための隠れ蓑としか思えないのだ。

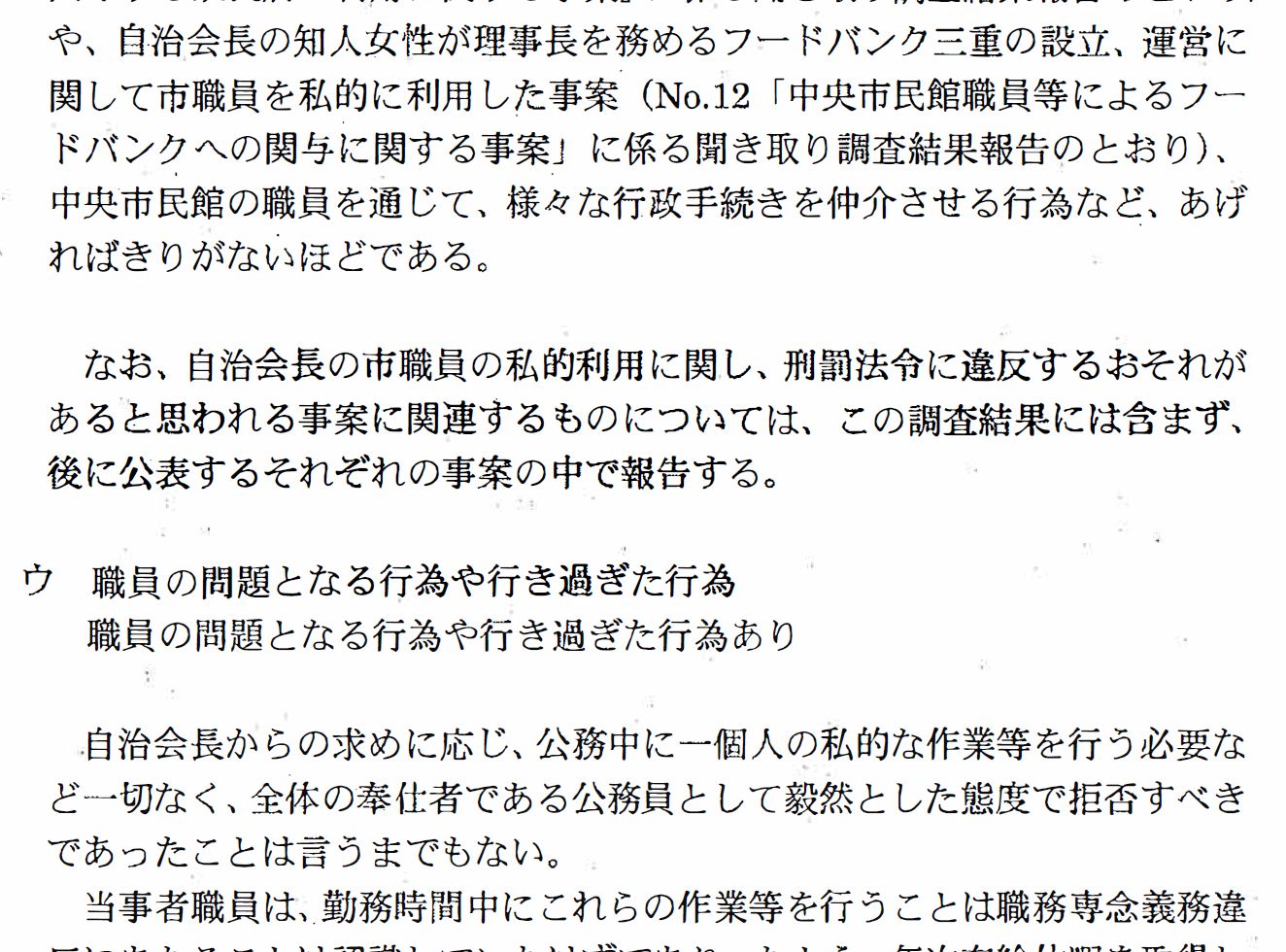

本当の目的は「人権研修」では?

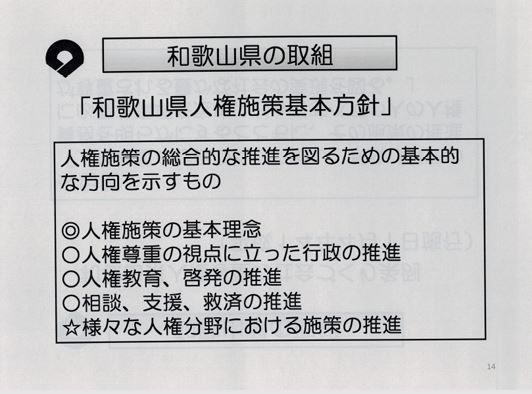

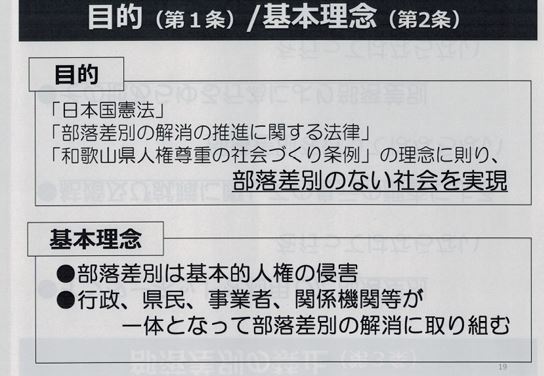

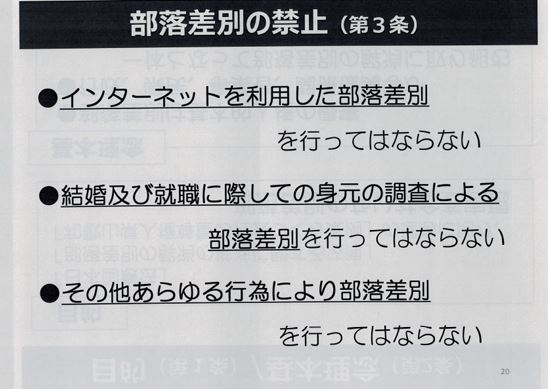

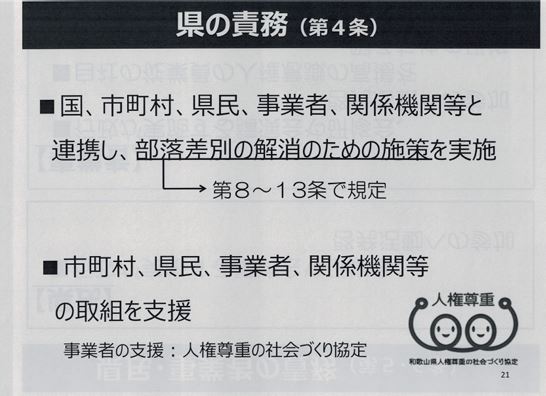

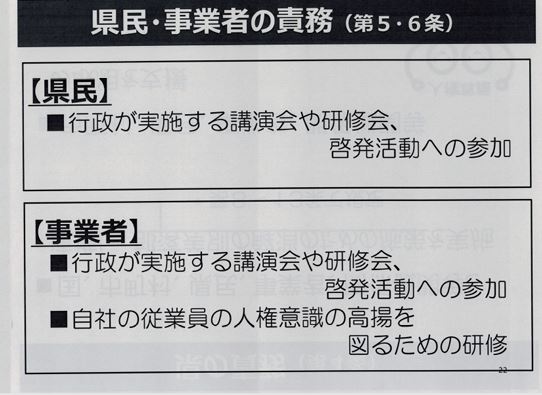

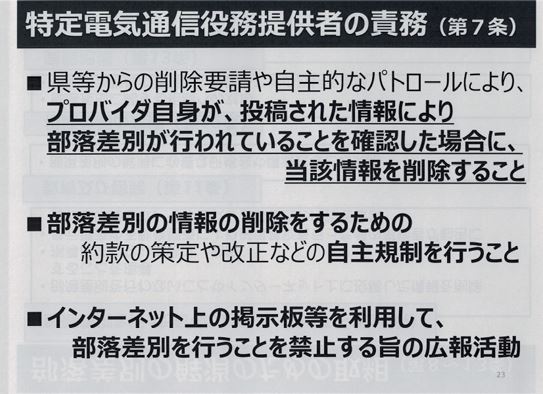

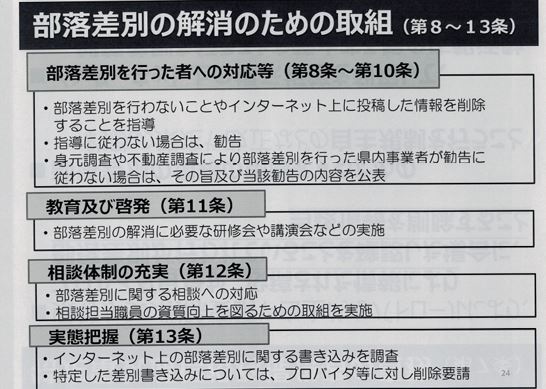

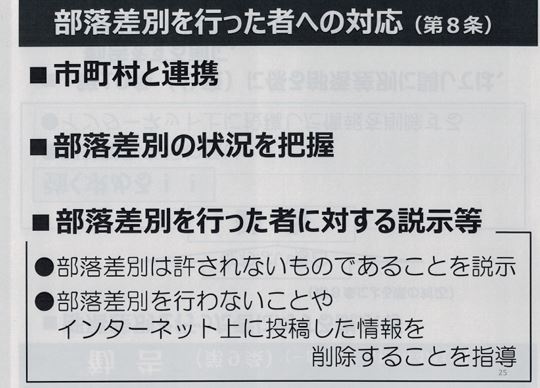

実務研修が終了後、後半から「人権研修」に移った。参加者によれば講師は海草振興局地域づくり部の主幹が担当したという。「平素は、本県の人権行政の推進に、 ご協力頂いていることに対しまして、この場をお借りして、お礼を申し上げます」。いかにも行政職員らしい挨拶で始まった。

「まず、人権とは何か。こちら、法務局、法務省人権擁護局、 人権の擁護という冊子に書かれているところなんですけれども、全ての人々が、生命と自由を確保し、 それぞれの幸福を追求する権利、あるいは、人権が、 人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利であり、 誰にとっても身近で大切なもの、違いを認め合う心によって、 守られるものとされています」

まるで公民の教科書のような内容だ。法務局の冊子に書かれている文言をただ読み上げる。各自で読めばいいだけの話だ。果たして研修会まで開催して読み聞かせる価値があるのか。

続く内容も法務局の啓発本程度かウィキペディアでも確認可能な内容だ。これを大真面目に聞くというのは宗教者にとって絶好の精神修養になるかもしれない。

ご覧の通り、何か目新しい論点や問題提起は見られただろうか。県庁や市役所が発行するパンフレットの類の範囲を出ない。宗教法人をわざわざ集めて〝説法〟する価値があるのか疑問だ。

和歌山県さん、人権問題は同和だけですか?

人間の真理や倫理を説く宗教者だが、しかし内部で人権問題が発生しているのも事実だ。特にこの夏、曹洞宗大本山永平寺の修行僧が合宿中の女子高生の尻を触るなどの性被害が発生。曹洞宗・永平寺という同宗派の聖地で起きた性トラブルは衝撃的だった。

仏教界だけではない。2023年、朝鮮人被爆者の実態調査などに取り組んだ元長崎市議で牧師の岡正治氏が女性に抱き着くなどの性被害も報道された。それ以外でも宗教界のパワハラ、セクハラは決して少なくない。

宗教界における人権問題ならばむしろ性被害を取り上げるべきだ。こうした現実的な問題には踏み込まいのはなぜだろう。どれほどの意義があるのか疑問だ。

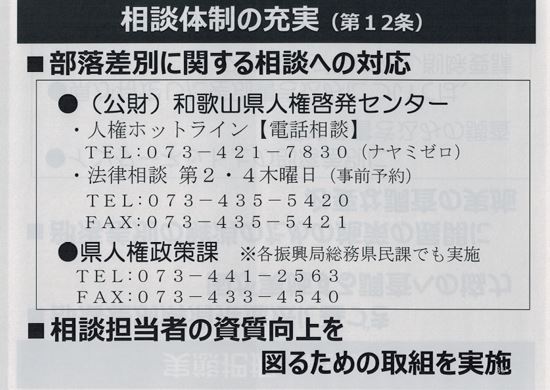

それに和歌山県庁がお膝元である和歌山市で起きた同和絡みの不祥事を知らないはずがない。それが資料中では相談窓口などと紹介している。ならば自殺した和歌山市職員、あるいは芦原事件で悩んだ事業者たちも相談したかったことだろう。もっとも仮に県に相談窓口があったとしても解決できたはずがない。こうした汚点に向き合うこともなく行われたのが和歌山県の人権研修なのだ。

講演を担当した海草振興局地域づくり部主幹に研修について聞いた。

「Webサイト上で人権研修と書かれていないことについては直接担当していないので分かりません。もとは総務の方から〝人権についての話をしてくれないか〟と海草振興局地域づくり部に依頼があったため私がお話しました」

なぜ人権研修なのに同和問題に限定しているのだろう。

「県の方針に沿ってお話をしたということです」(同)

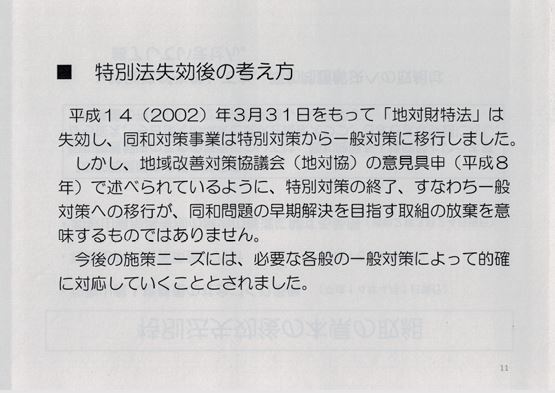

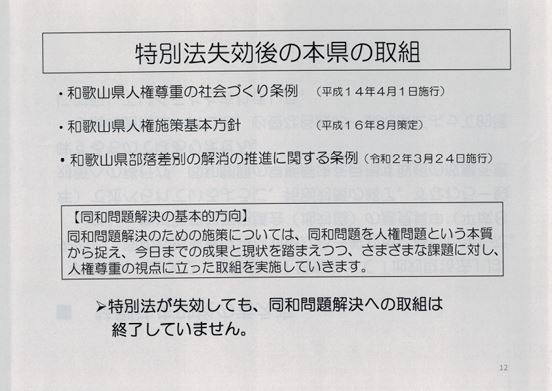

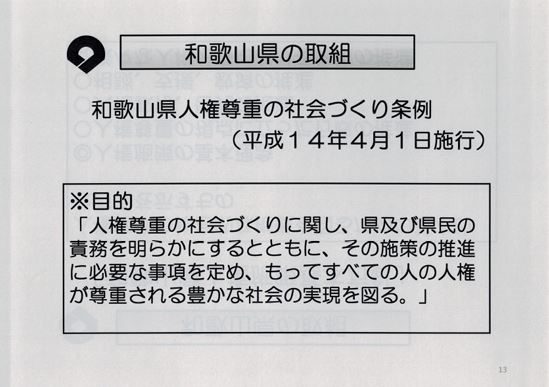

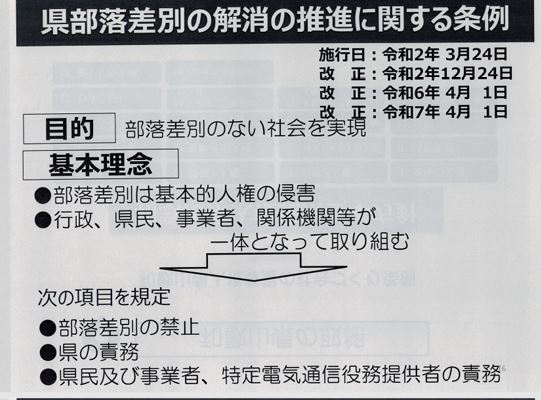

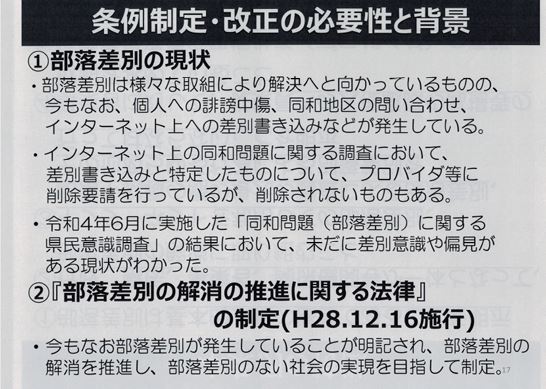

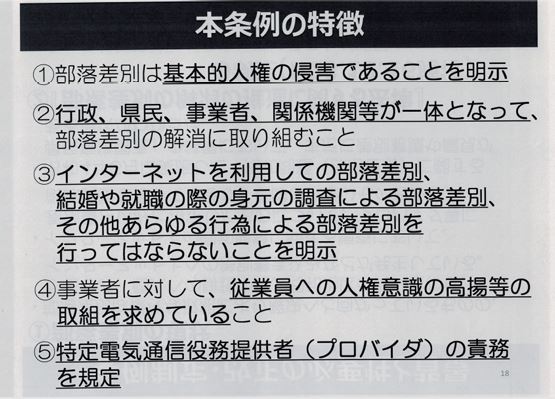

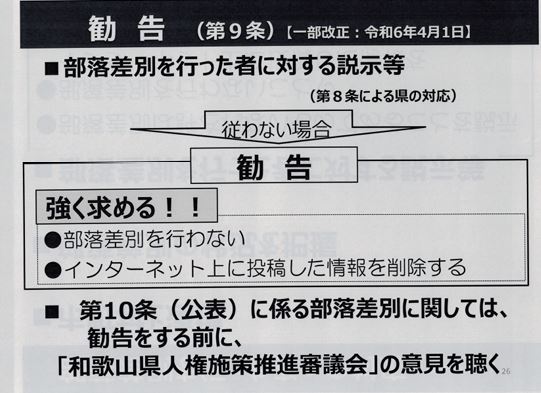

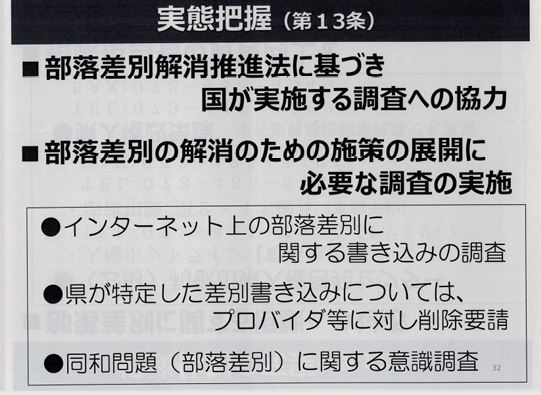

活動家風の職員が前のめりで発言したというよりも〝やらされた感〟に満ちていた。いずれにしても県は今後も同和行政に力を入れるらしい。それは資料の文言からも明白だ。

「特別法が失効しても、同和問題解決への取組は終了していません」

太字で強調しているのも意味深だ。市内では同和関連の大きな事件が起きたが、和歌山県の同和行政は今後も続くのである。

尖端资源,价值百万,一网打尽,瞬间拥有!多重收益,五五倍增,八级提成,后劲无穷!摸币网,最嚣张的上线替下线赚钱网站:https://1925.mobi/