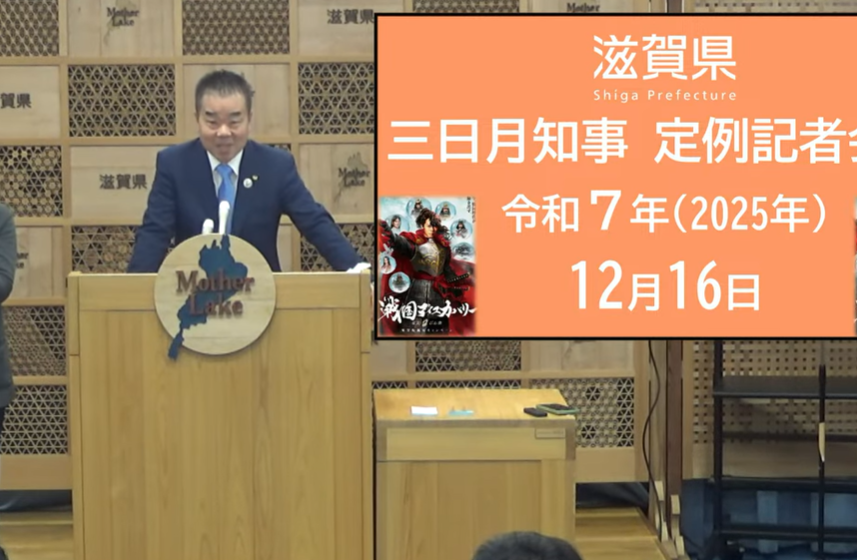

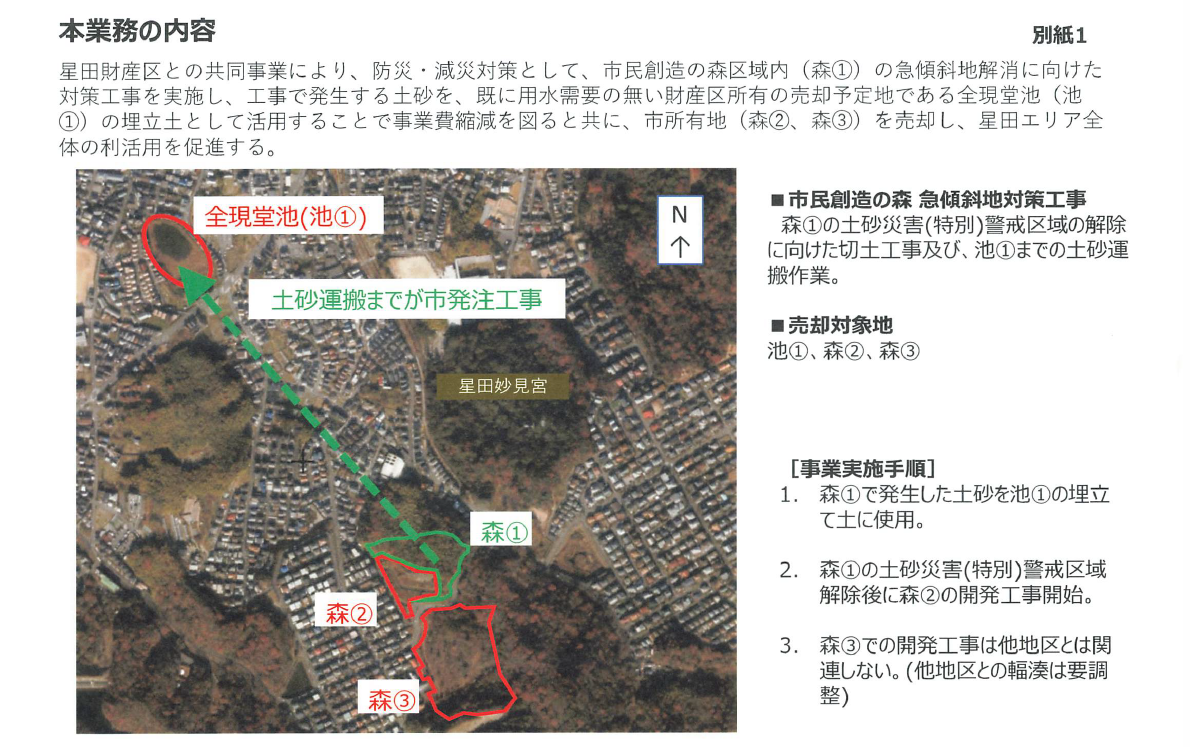

今回は、久々に滋賀の古村を探索した。場所は旧土山町の北土山である。小字は和草野(読みは「わさの」とも)。実はここは近世の部落ではなく、明治20年頃から徐々に形成された。

融和事業の記録がない一方で、戦後の同和対策事業の対象地域として記録されている。

現地でまず目についたのは、ジェイドルフ製薬の本社兼工場。同社の会社沿革によると1975年11月に土山工場を建設したとあるので、かなり前からあったことになる。

『滋賀の部落 第1巻部落巡礼』には、こう書かれている。

和草野部落の第一世は、明治二十年前後より鈴鹿越の伊勢坂下あたりより、それから蒲生郡南野、野州郡吉茶市などから来住した、部落の人々の集合村であって、その最も古い世帯でもようやく三世である。近江の部落の中でも一番新しい部落である。その土地はわずかな宅地以外はすべて土山村の人の所有である。

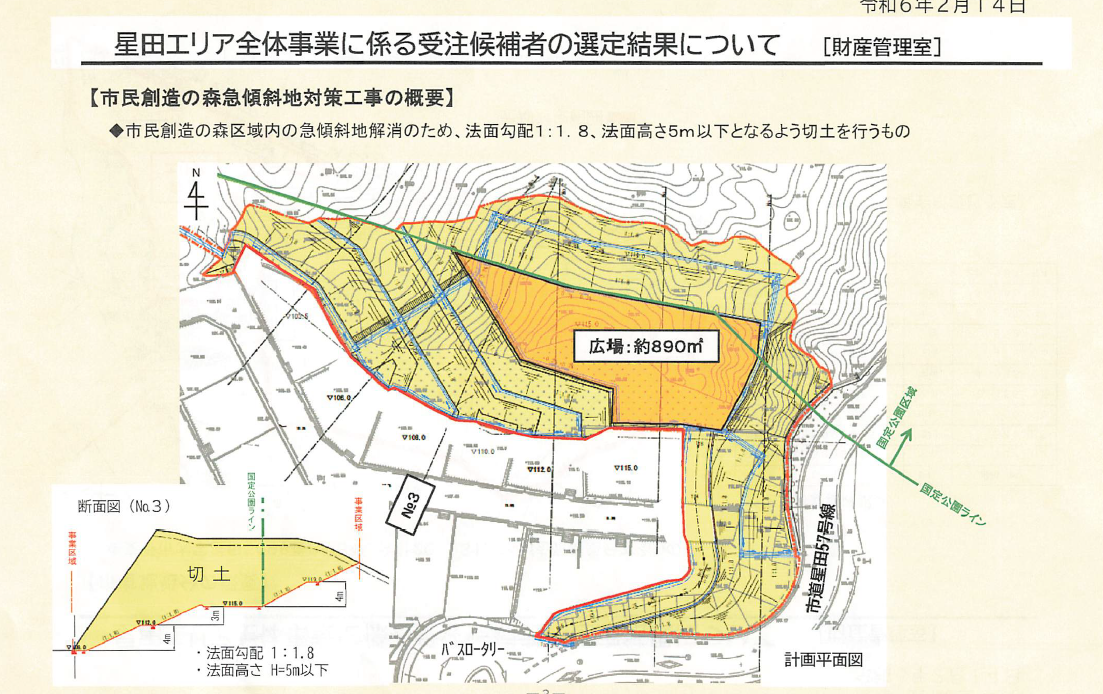

もとは山際の傾斜地の荒れ地であったという。現在は階段状に整備されているが、現地に来てみると、かつての地形が想像できる。

『滋賀の部落』にある蒲生郡南野とは、現在の近江八幡市末広地区のこと。野州郡吉茶市とは、野洲市北比江のことである。いずれも、ここから30km以上離れた琵琶湖に比較的近い低地にあるので、ずいぶんと山奥に移ってきたということになる。

記事は次回になるが、近くには「田中」という古村があり、ここは本当に近世の穢多村であったと伝えられる。明治期にその人づてで出稼ぎのために移り住んできた人々が和草野に定住するようになったのであろう。むしろ、「田中」よりもこちらの方が生活は厳しかったという。

『同和対策地域総合センター要覧』によれば、改良住宅が16戸ある。他に児童遊園、農機具倉庫、共同作業場がある。いずれも昭和50年前後に作られたものだ。

ここが隣保館である清和会館。昭和51年4月1日に事業を開始した。

『同和対策地域総合センター要覧』によれば和草野の地区世帯数は24であり、明らかにこの施設は見合わない。会館の利用対象世帯数は232戸と記載されているので、周辺地域からも利用されているということになる。

1970年代から同和事業により整備されたが、それより前の航空写真を見ると、畑の間にぽつりぽつりと家があるような場所だった。

『滋賀の部落』に1970年頃の写真が掲載されている。

同和事業で道が拡幅され、改良住宅が建っているが、写真の場所はここで間違いないと思うのだが、どうだろう?

児童遊園がここにある。『同和対策地域総合センター要覧』には、地区内団体の一覧があるのだが「土山人権地域クラブ」というのは見当たらない。

『滋賀の部落』によれば、昔は茶畑に囲まれていた。昔に比べて茶畑は減ってしまったが、今でも残っている場所がある。茶畑の海に太陽光パネルとニコイチが浮かぶ。

「田中」の方に歩くと祠があるが、ここは一般地区で「水月」という村だという。和草野も田中も水月の一部であったそうだ。

夜になると田んぼの水に月が浮かぶのだろう。まさに水月と呼ぶにふさわしい。

地面にイモリが寝ていたが、冬眠から覚めたばかりなのだろう、この後すぐに動き出した。

なお、ここから少し離れた高台の林の中に住宅地があり、ここも和草野地区内であるが、新しく開発された場所で古村とは無関係のようである。