菊池山哉は『長吏と特殊部落』にこう記している。

富士郡には、この曲輪の外大宮町に二十戸ばかりあるが、踏査し洩らした。原田村に五戸ばかり、山の裾に位置して居 るが、番太との事であった。生活は貧しい方である。

『部落問題・水平運動資料集成第二巻』に掲載された「静岡県社会課『地方改善実例』大正十三年三月」には、こう書かれている。

富士郡大宮町字東新町

戸数二十、人口百二十五、職業商業。交通富士駅にて富士身延線に乗換二里七町、大宮駅に達す。

部落民の多数は漸次町内各所に散住し、一見何等の区別を見る能わず。或者は一等地点に雑貨店・製靴店等を営むものあり。町長以下吏員極めて同情を有し、或は部落民に資本を貸して営業を為さしめ、或は有志の醸金を求め移転料を与えて町内の散住を奨励せり。

『部落問題・水平運動資料集成補巻一』収録の「内務省社会局『部落改善の概況』(1922年)」によれば、

富士郡大宮町に於ては、曩に火災ありたるを機とし、新たに五間幅の道路を開通し、従来一箇所に集団したりし部落民を点々沿道に移住せしめて、所謂三ツ谷部落なる名称の絶滅を図らんとす

過去の資料からは、現在の場所を特定することは難しいが、答えを言ってしまえば、現在の「瑞穂区民館」付近である。ここがかつて「ミツヤ」と呼ばれた。

瑞穂区民館は見るからに新しいが、実は2010年頃までここに稲荷神社があった。1868年に身延山に鎮座する延寿稲荷を勧請し、祀られたと伝える。明治以降は浅間神社の末社として登録された。

稲荷は古村に限らず富士宮市では各地区にあって、写真のような屋敷神の稲荷神も珍しくない。

2010年頃までは鳥居があったのだが、区民館の建設に伴い神社はなくなった。ただし、区民館の中に今でも御神体があるという。現在残っている過去を偲ばせるものは写真の石柱だけ。これは区民館前の道「日の出町通り」が出来たことを記念したものだそうだ。

「東新町」は「大宮宿の東の端に新しく出来た町」という意味で、江戸時代からの地名だという。それが、昭和末期に「矢立町」「弓沢町」となり、現在に至る。現在の地名は源頼朝がこの地に矢を立てたら水が湧いたという伝承からだという。

「三ツ谷」というのは本当に古い地名で、今は知る人はほとんどいない。確かに穢多の村と言われていたが、昭和初期には「日の出町」と呼ばれるようになった。これは宿場の東、つまり日の出の方向にあることからの連想だという。

そして、現在は瑞穂区と呼ばれている。

前出の「内務省社会局『部落改善の概況』」からは、住民を分散させ、「三ツ谷」という地名を葬るという意思が見える。実際、戦後間もない頃には、既に田畑の中に3, 4軒あるだけだったという。しかし、さきほどの区民館や山車から想像できる通り、その後は移住者等により再び人口が増えた。

三ツ谷という地名の痕跡を見ることが出来ず、詳しい方によれば矢立に富士宮東幼稚園があるが、そこがかつては「三ツ谷幼稚園」だったという話を聞けたくらい。

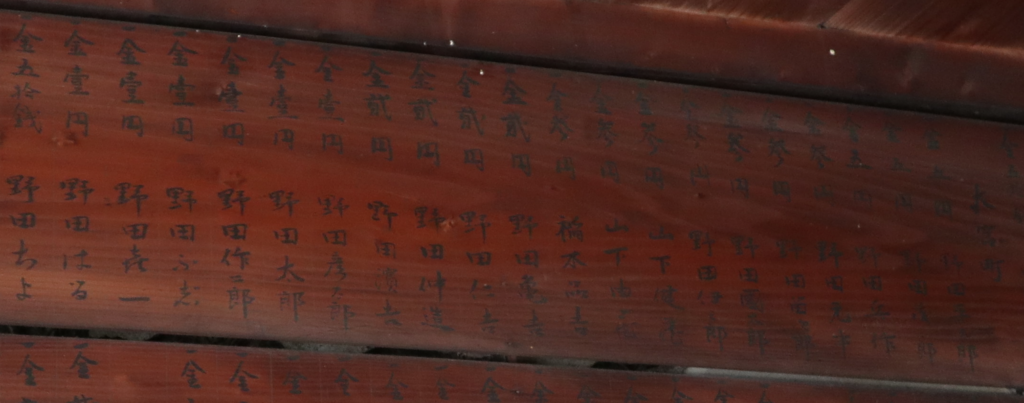

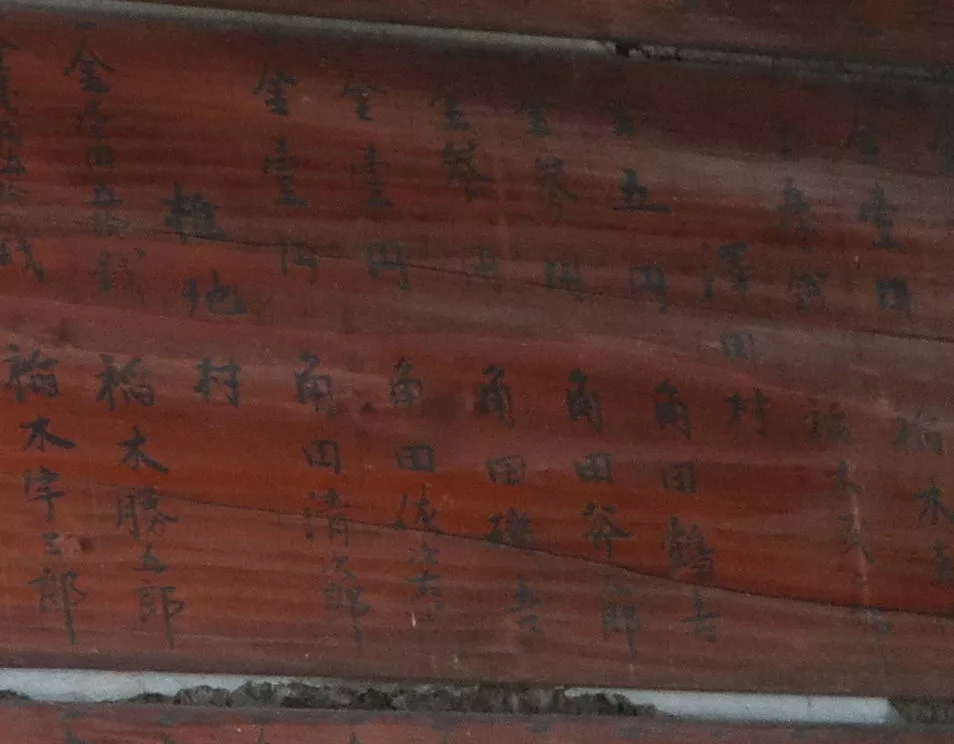

三島市の本行寺の寄進者には野田、山下、稲木の名字が見られるが、今は現地には見当たらない。

とにかく、人がすっかり入れ替わってしまい、昔のことを知っている人もほとんど亡くなってしまったという。伝承があるとすれば、源頼朝の巻狩りのお供をしていたということくらい。

詳しく知りたい方は富士宮市立図書館に『日の出二区誌』を見に行くとよいだろう。ただし「三ツ谷」のことは全く触れられていない。

本行寺の寄進名が不鮮明すぎる。

山下健吉さんは有るかね?