今や日本の行政はカタカナ語だらけ。公共事業における「プロポーザル方式」もその一つだが、先進的に見えて実際は官製談合の温床である。今、追跡調査している交野市の「星田エリア全体事業」もプロポーザル方式で業者が選定されたが、12月議会で予算の増額が提案されるという。本来の趣旨とは異なる上、増額に至るプロセスも不透明だ。

プロポーザル方式の問題点を整理

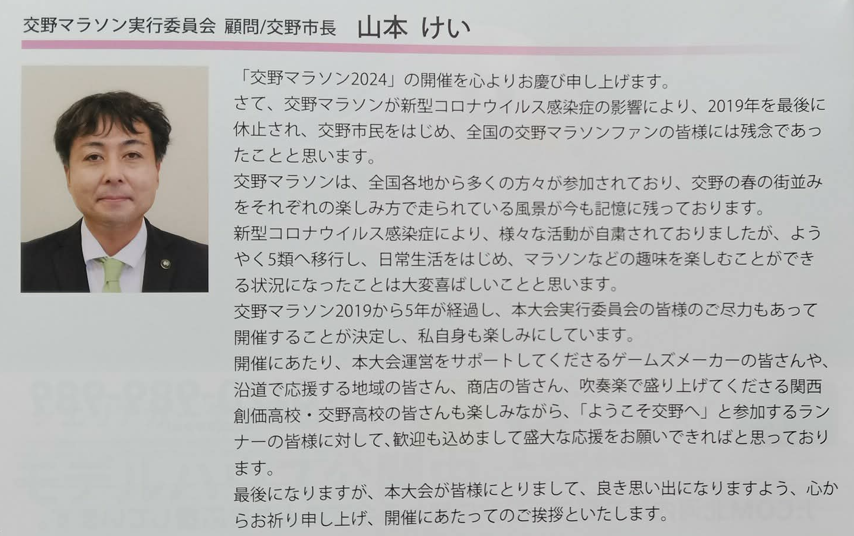

【交野市】献金で〝太客〟野村工務店が受注した開発事業の怪〝フェイク改革派〟山本景市長の正体②

【交野市】山本市長の支援者企業が受注した「星田エリア全体事業」への疑問 市の〝傲慢回答〟に呆れ⑦

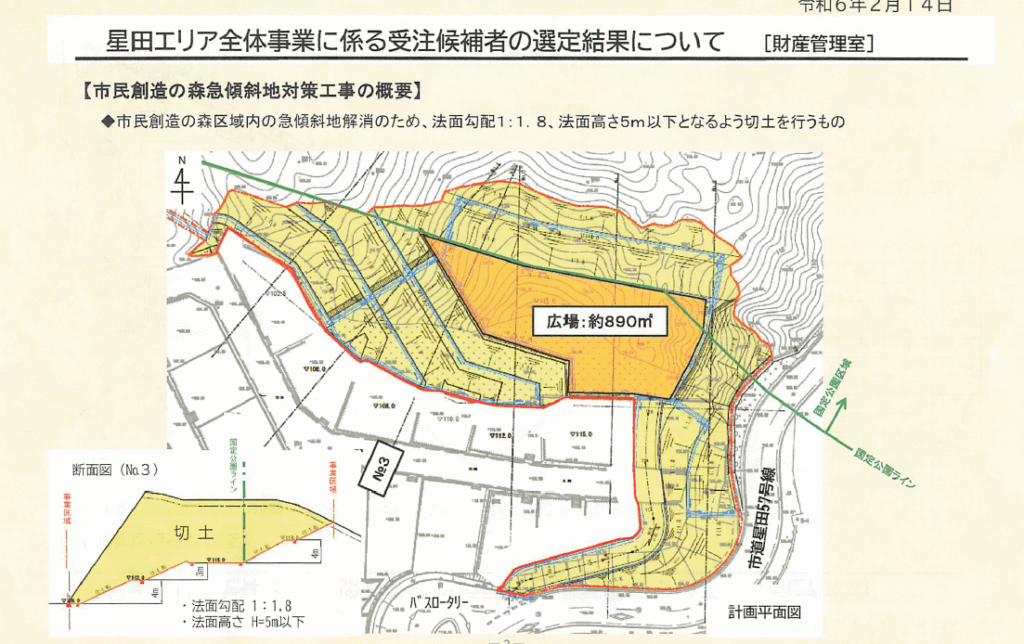

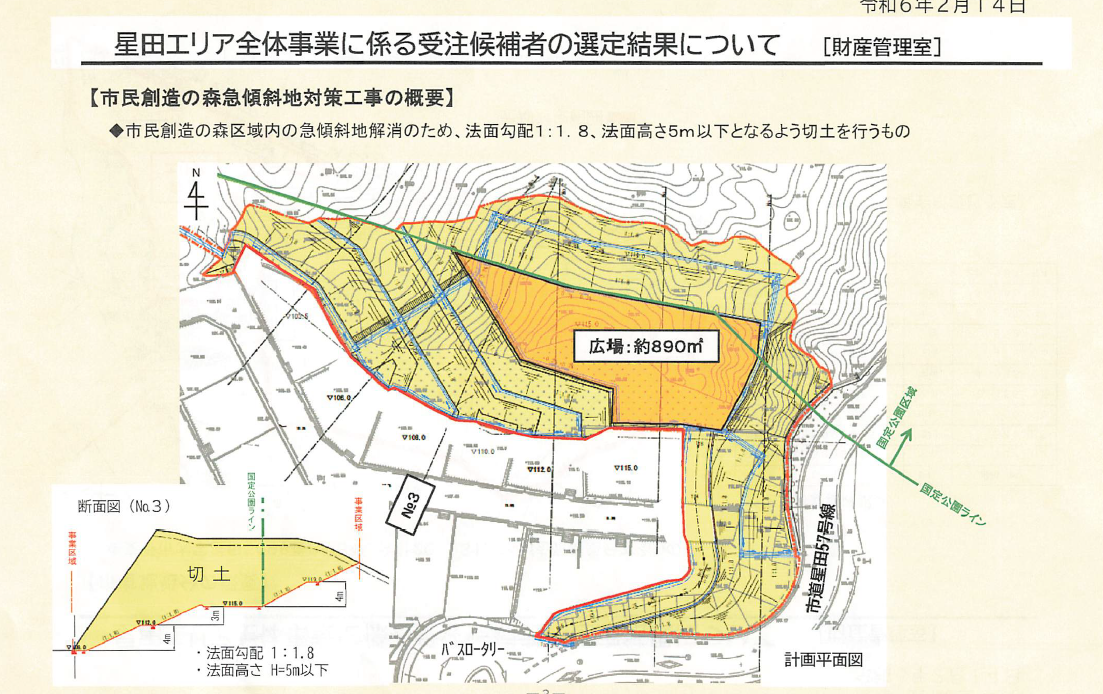

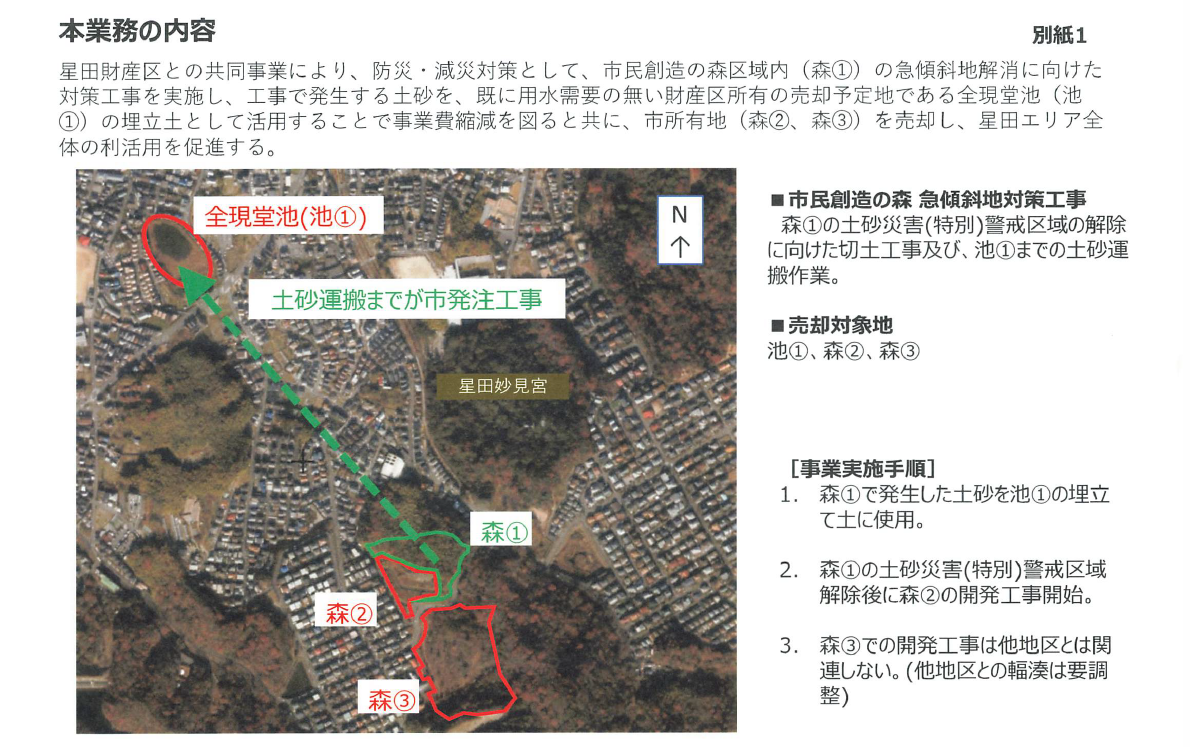

「星田エリア全体事業」はプロポーザル方式で事業者が選定。2023年にプロポーザル方式で公募した結果、市民創造の森急傾斜地対策工事を(株)佐々木産業(寝屋川市)が2億4882万円で落札。また野村工務店は大字星田5098番8外8筆の土地を1億2100万円、全現堂池を7億2千万円で落札し購入した。これが事業概要だ。

ここでプロポーザル方式について確認しておこう。

一般的に公共入札は「一般競争入札」「指名競争入札」または規模が大きい場合は「総合評価方式」と「プロポーザル方式」で業者が選定される。プロポーザル方式は主に大規模な設計業務や大型施設の管理業務などで選定されることが多い。

総合評価方式は価格と技術力のバランスを重視。評価基準が数値化されやすく主に価格を重視した方式だ。対してプロポーザル方式は価格よりも提案内容の創造性や独創性を重視。また市側が募集をかける「公募型」とあらかじめ業者を決めて事業案を募る「指名型」に分かれる。

一見、概要だけみればプロポーザル方式の方がアイデア豊富な印象を受けるだろう。しかしプロポーザル方式の場合、契約後、事業者が発注者に対して価格交渉の余地を残していること、行政側の裁量が大きい、選定プロセスが不透明などの弊害が指摘されてきた。

このため今、各地でプロポーザル方式をめぐり官製談合事件が起きている。

印象的な事件としては昨年、発生した佐賀県神埼市の納税PR強化事業業務委託をめぐる官製談合事件だろう。評価委員の氏名や他社の企画提案書といった秘密事項を業者側に漏らしたとして現職市長(当時)内川修治氏が逮捕。その後、内川氏は有罪判決を受けた。

事業者は内川氏の後援会の会計責任者であり支援者だ。内川氏は内部関係者しか知りえない評価委員に関する情報や他の入札参加表明事業者の提案書を業者側に提供。プレゼンテーション対策に協力した他、評価委員や関係者に接触して業者側を売り込んだ。

その他、岐阜県、群馬県桐生市、富山市、奈良県御所市などプロポーザル方式をめぐる事件が報じられたきた。

激震!〝ドロ沼三角関係&不倫〟岸和田前市長が官製談合防止法違反で逮捕 市営競輪場の入札絡みか⁉

あるいは当サイトも報じた岸和田前市長・永野耕平氏が今年9月、官製談合防止法違反で逮捕されたが、本件もプロポーザル方式が引き金である。

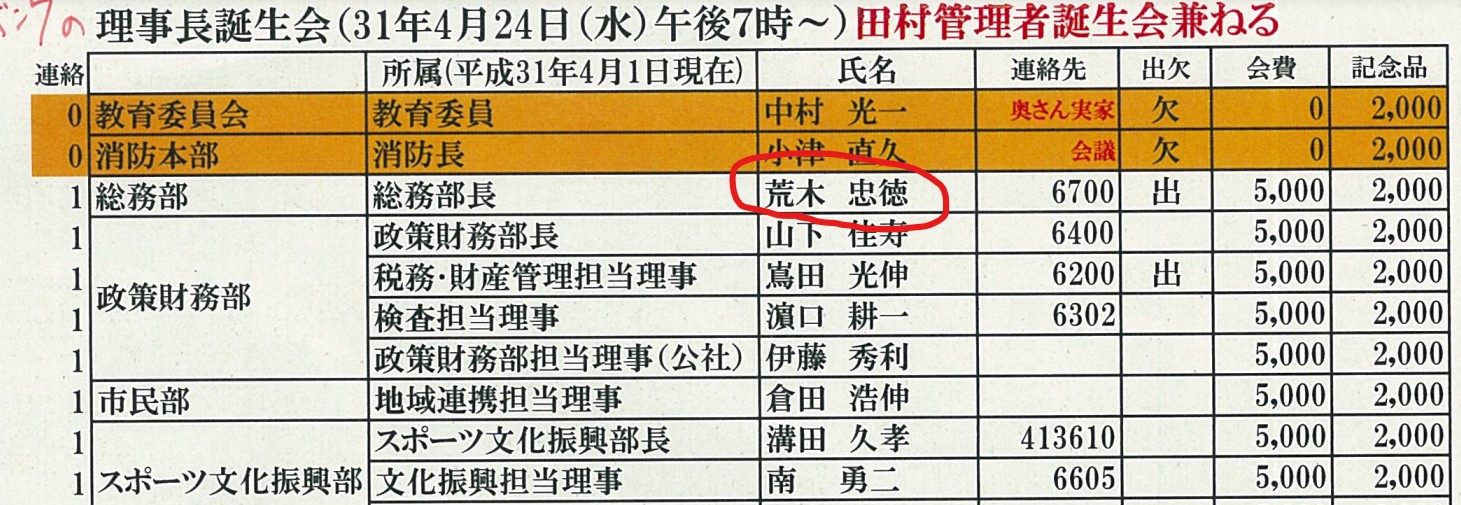

これらの事件を踏まえて交野市の星田エリア全体事業と比較し共通点を見出した。「事業者が市長の支援者」「審査に市職員が関与」「選定基準が不透明」などがあげられる。このように推測していた矢先、市民創造の森急傾斜地対策工事について12月議会で「増額」が提案されるというのだ。

リスク管理を込みで採点したのでは?

市関係者はこう明かす。

「市民創造の森急傾斜地対策工事は本来、(株)佐々木産業(寝屋川市)が2億4882万円で受注したものですが、4712万4千円増の2億9594万4千円に変更するというのです」

理由についてはこう説明される予定だ。

「起工測量の成果に基づく土工数量精査による掘削土量及び残土処分量が増加したこと、また表土について想定以上に根の混入が多く、当初予定していた残土処分先での受入が困難となり、受入可能な処分先への変更が生じたことなどにより、工事費が増額となったことから変更契約を行うもの」

つまり傾斜地から生じた土砂量が予想以上に多かったこと、また根株が多数、交じっていたことを挙げてる。根株が多いと仮に盛り土用に使用した場合、土が沈下する可能性があり「廃棄物」として処分しなければならない。このため費用が増額するというのだ。

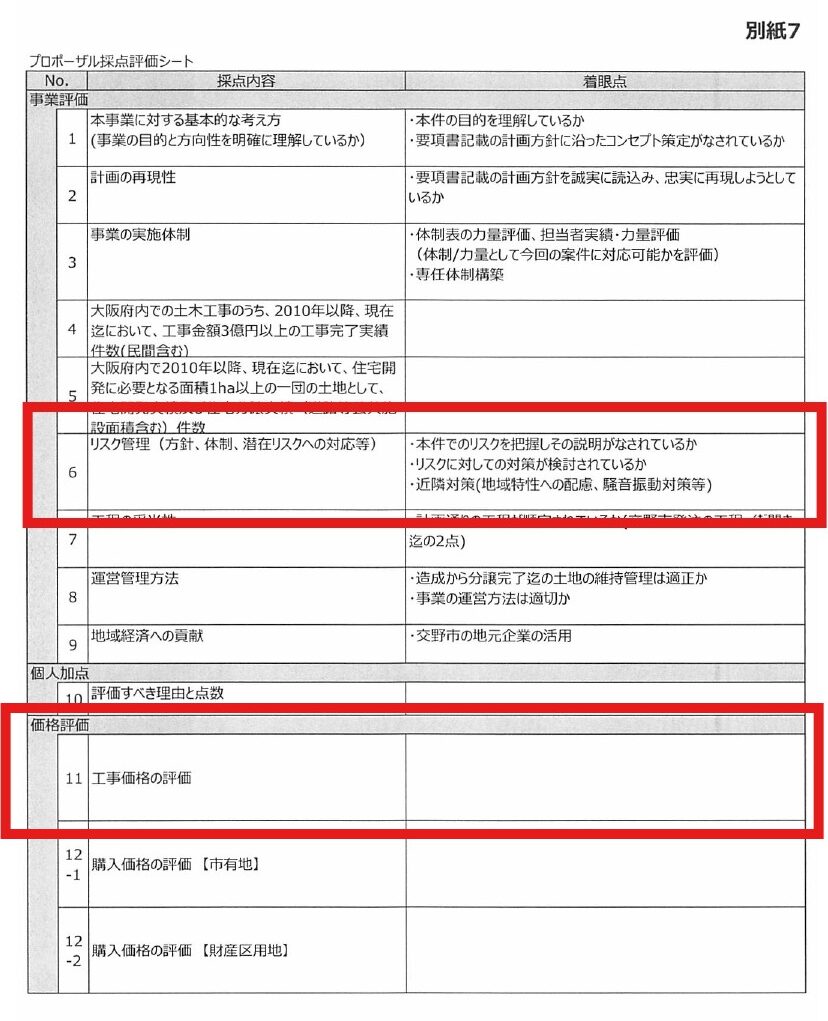

しかし本来の条件からすると増額とは理解に苦しむ。なぜなら本事業のプロポーザル採点評価シートには「リスク管理」も採点基準に入っている。土砂量が多いこと、根株量が多いことはシートで記された「潜在リスクへの対応等」ではないのか。

また佐々木産業側が提示した受注金額も採点対象だ。つまり当初価格の2億4882万円だったから評価されたわけであって、増額というならば採点をやり直すべきではないか。まるで自治体が〝後出しジャンケン〟を公に認めたようなものだ。

事業者が総合評価方式で選定されたならば、契約後の増額も理解できる。同方式の場合、発注者(自治体側)の設計を最終形として、施工体制や金額提示をしての審査だ。ところが現場で実際に工事に入った場合、途中で当初計画と差異が生じる可能性もある。

その場合、契約変更はありえることだ。しかし本件、市民創造の森急傾斜地対策工事は「2億4882万円」という金額自体が評価されたのであって、増額となると「審査」が無意味だ。ならば当初のルールは一体何だったのかという話。

まさにプロポーザル方式の本性が現れたのだ。

市側に増額の理由を問うた。特にリスク管理と金額を含めた評価という点も強調し質問してみた。ところが回答は前回と大差がなかった。

「市長、企画財政部長、財産管理室次長、広報担当に送られました標題の件につきまして、貴社におかれましては、令和7年11月12日付でお送りしたメールにて回答いたしましたとおり、取材や問い合わせに対する協力はいたしかねます。なお、事業者選定委員会の委員につきましては、条例により守秘義務が課せられております」(情報マーケティング課広報担当)

判で押したような市側の回答だが元市職員は苦笑する。

「〝取材や問い合わせに対する協力はいたしかねます〟などの表現は以前、『河北新聞』の質問に対してのテンプレート回答なんですよ。今の広報担当が踏襲したのでしょう」

『河北新聞』(休刊)は北河内地方の政治、行政問題を扱った地域紙でいわゆる〝ブラックジャーナリズム〟というものだ。そんなレジェンド雑誌と同格扱いとは光栄の至り。

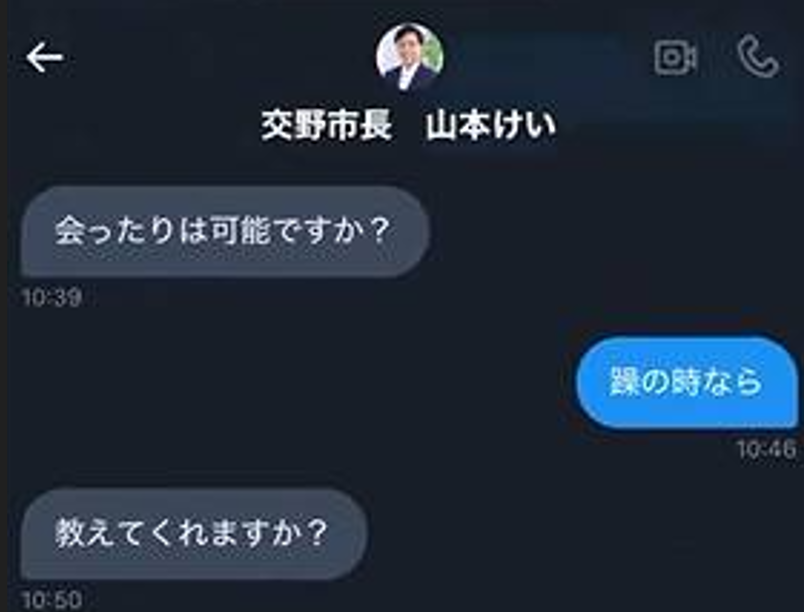

その通りのテンプレート回答だったが市側は「事業者選定委員会の委員」を挙げてくれたのは非常にありがたい。実は事業者選定委員会から「パワハラ問題」が読み解けるのだ。今月21日放送の関西テレビ『ツイセキ』でインタビューに応じた市職員が「中で突き詰めても最終てっぺんのところで限界がくる」と証言した。

市職員が言うところの「てっぺん」と委員には関係性があるのだ。次回はパワハラ潰しと関係する「てっぺん」の正体に迫る。