この古村については、ウェブ上に顕著な出典がある。

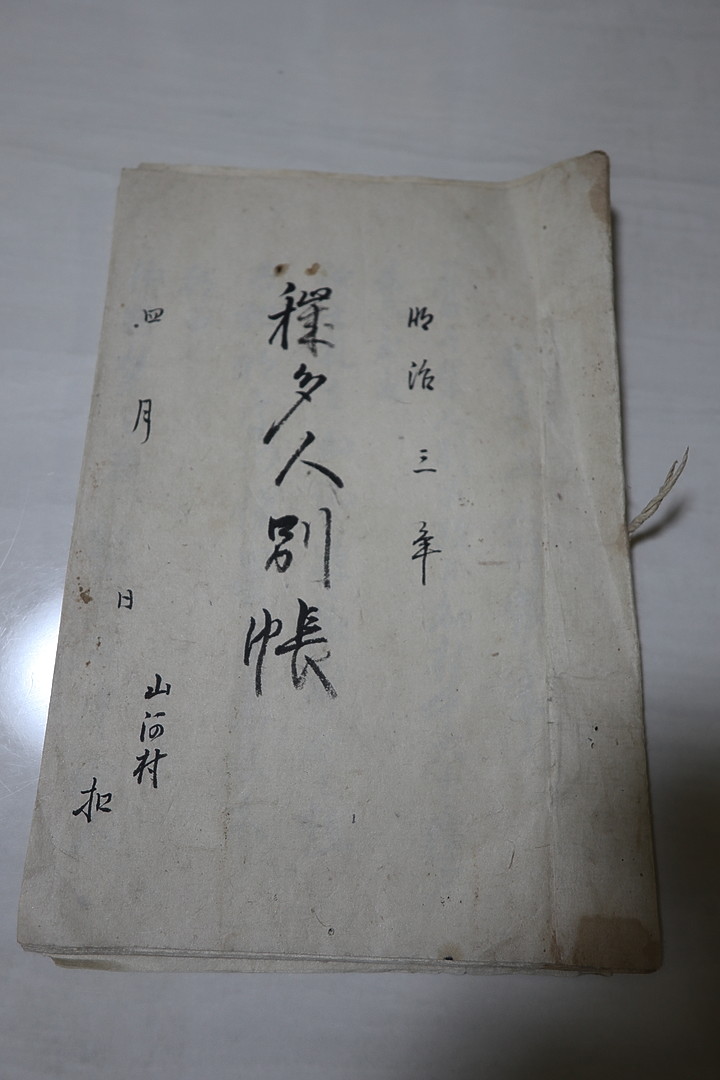

1つは「同和問題関係史料センター事業ニュース」第11号(2005年3月発行)4頁、吉田栄治郎「被差別部落改姓一件」①、もう1つは「人権なら」第84号2頁(NPOなら人権情報センター、2017年12月1日)②である。

上津ダムの下流にある遅瀬川が南北に流れており、この東側に古村がある。

西波多の中心部からは川の東側にある。①によれば昭和初期までは全員が「川向」姓を名乗っていた。読みはカワムコウ。

しかし、戦後間もない1949年に改姓運動が起こる。奈良家裁に改姓が申し立てられ、その理由は郵便物の誤配や学校で子供の呼称の混乱ということであった。

しかし、それは表向きの理由であって、当初は「侮蔑的因習」ということが挙げられていた。

しかし、住民の代理人弁護士の判断で、裁判所に提出するときは前述の当たり障りのない理由に書き換えられた。川向は部落の名字だからという理由を認めれば、裁判所も差別をしているということになってしまうからだという。

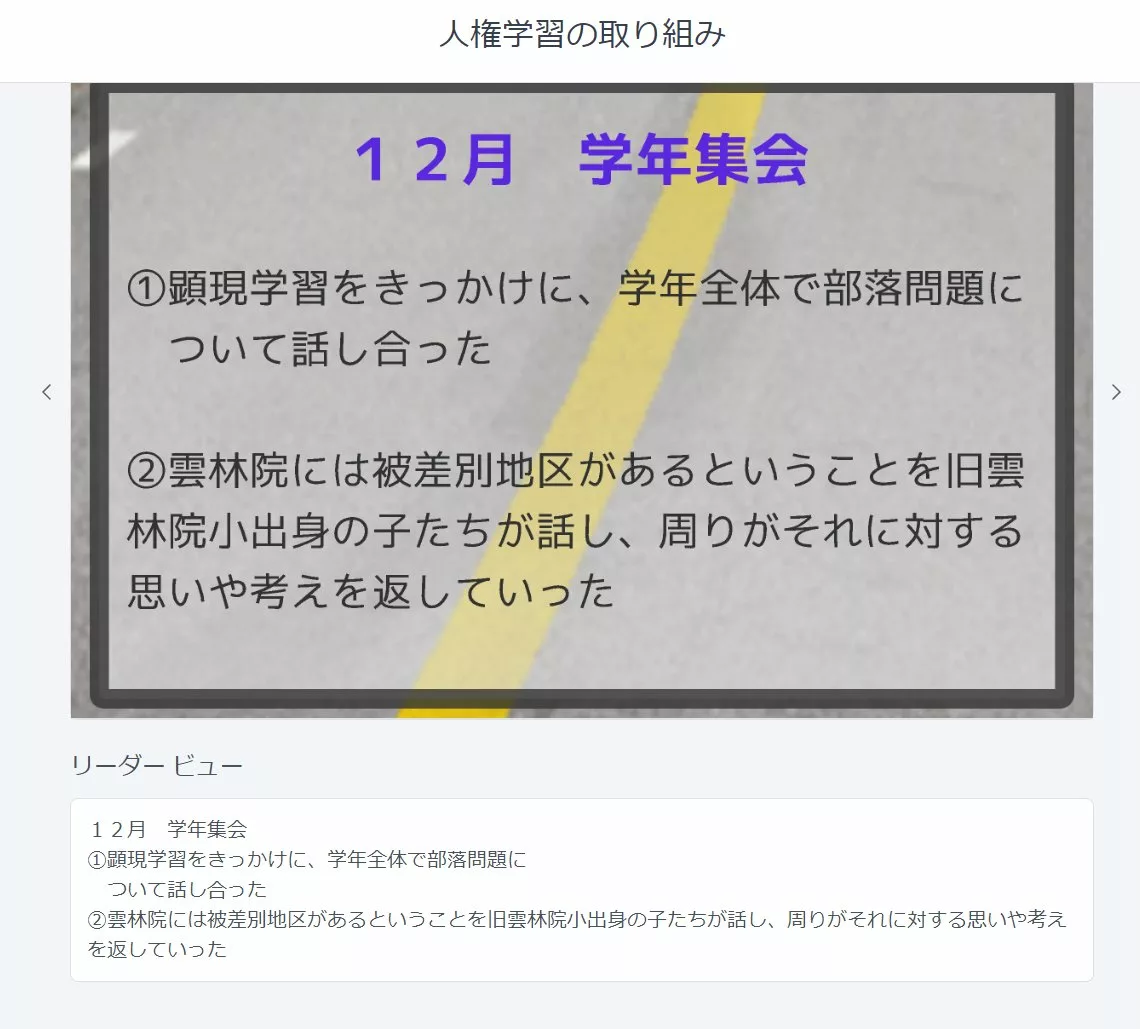

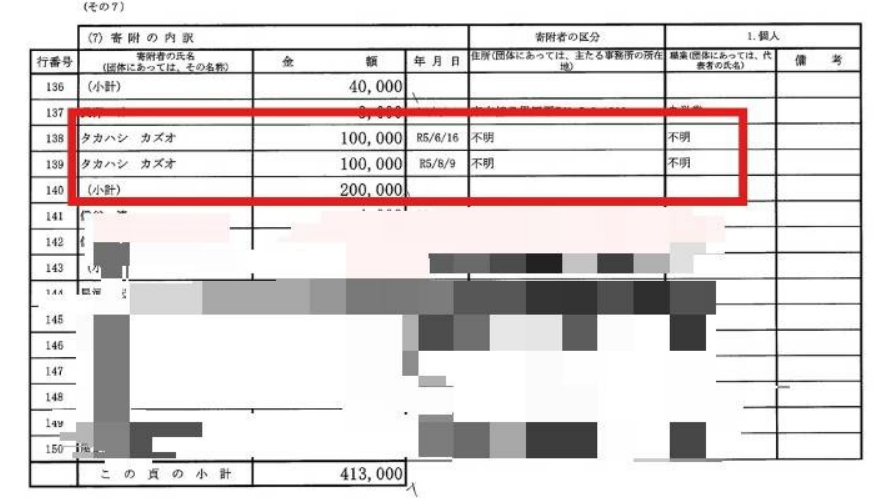

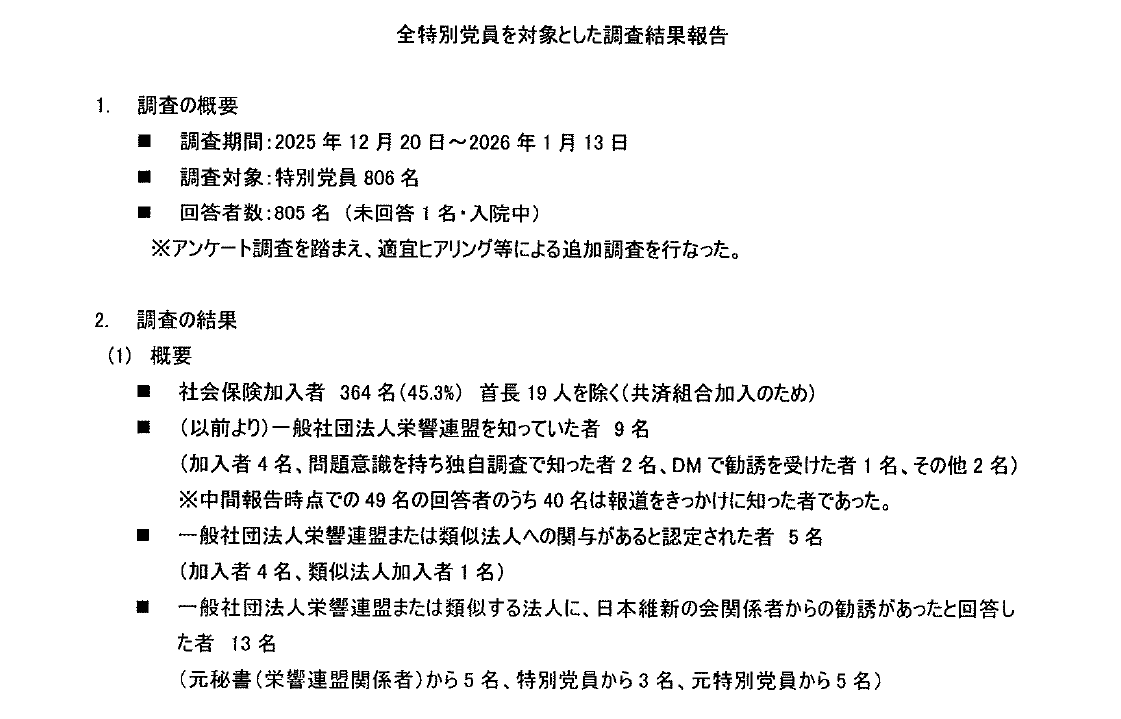

一方、令和になった今、解放同盟が裁判所に人別帳まがいの部落民認定の公正証書を提出し、裁判所が確かにこの人らは部落民で差別対象だといった判決をしてしまうのだから、時代は変わったものである。

②によれば、古村の起源は「関ヶ原の戦いに敗れ、敗走した薩摩藩の甲冑武士が流れて、ここに住み着いた」と伝承されているという。改姓運動時は13戸、現在は7戸。

農業が主で、田畑を持っている。生活程度は悪くはなかった。

大変な急斜面にあり、転んだら大怪我をしそうな道がある。小集落改良事業で整備はされてはいるが、この立体感は現地に来てこそ体感できるものだ。

確かに、なぜわざわざここに家を建てたのかと言わずにはいられない立地で、落武者伝説が生まれるのも頷ける。しかし、こうやって見るとどの屋敷も立派で、しかもいわゆる「同和御殿」には見えず、ここはやはりもともと豊かな村だったのではないか。

そして、急に現れる立派な建物は児童館・老人憩の家である。設置管理条例に「情操豊かな人権尊重の精神を養う」とわざわざ書かれているので、人権施設と分かる。

そこに地蔵があり…

奥に墓地が見える。

お分かりいただけただろうか?ほとんどは平凡な名字だが、「川向」という、やや古い墓がある。

なお、この日は雨上がりだった。斜面に苔が生えていて、ここを登るのは本気で怖かった。

ただ、整備されて自動車が入れるようになっているので、意外に不便ではなさそうだ。

このような、茅葺きの屋根をトタンで覆ったような家があるのは、ここは本当に貧しくはない農村だったのだろう。

改姓までしたのに、なぜわざわざ同和地区指定して分かるようにしてしまったのか、という考えもあるが、この古村の場合は立地からすると多額の予算を投じて整備しなければ、全員が移住して消滅していたかも知れない。

川向秀武はここの関係者ですか?

#23978f36c93f2b90c7b86eee67d52071

奈良県 山添村は、土葬の村ですよね?

奈良県は、土葬の村が いまだに

残ってますよね。

#e1c3a4dbc06be84b3207d593a7ea2b27