菊池山哉『長吏と特殊部落』には次の通り記されている。

○加納村の中程、岩槻街道中に位する。中仙道が出来たので、そこへ移った。移った先きを大加納と言ふ。大は小で、小加納の義、つまり加納の分かれ村の謂である。

○白山神。

○農家、一時拾七軒に増したが、今は十一軒、「風土記稿」に、十一軒とあるから、それから殖えないらしい。

○旧地に居った時分、岩槻城主の通行に際し、道路に大木が倒れて通れない。夫れを先岨が、やすやすと取片附けて、褒められたと云。墓に江戸時代の宝筐印塔があるから、中仙道へ移ったのは、江戸の中期頃である。「風土記稿」に「小名ぼっきり、一つに曽我殿と云、この処に長吏十一軒あり」とあるが、曽我殿の来歴は分らない。ほつきりとは耕地の末の義である。又小名に「蔵しき」がある。古く雑色の住むで、居ったところであらう。

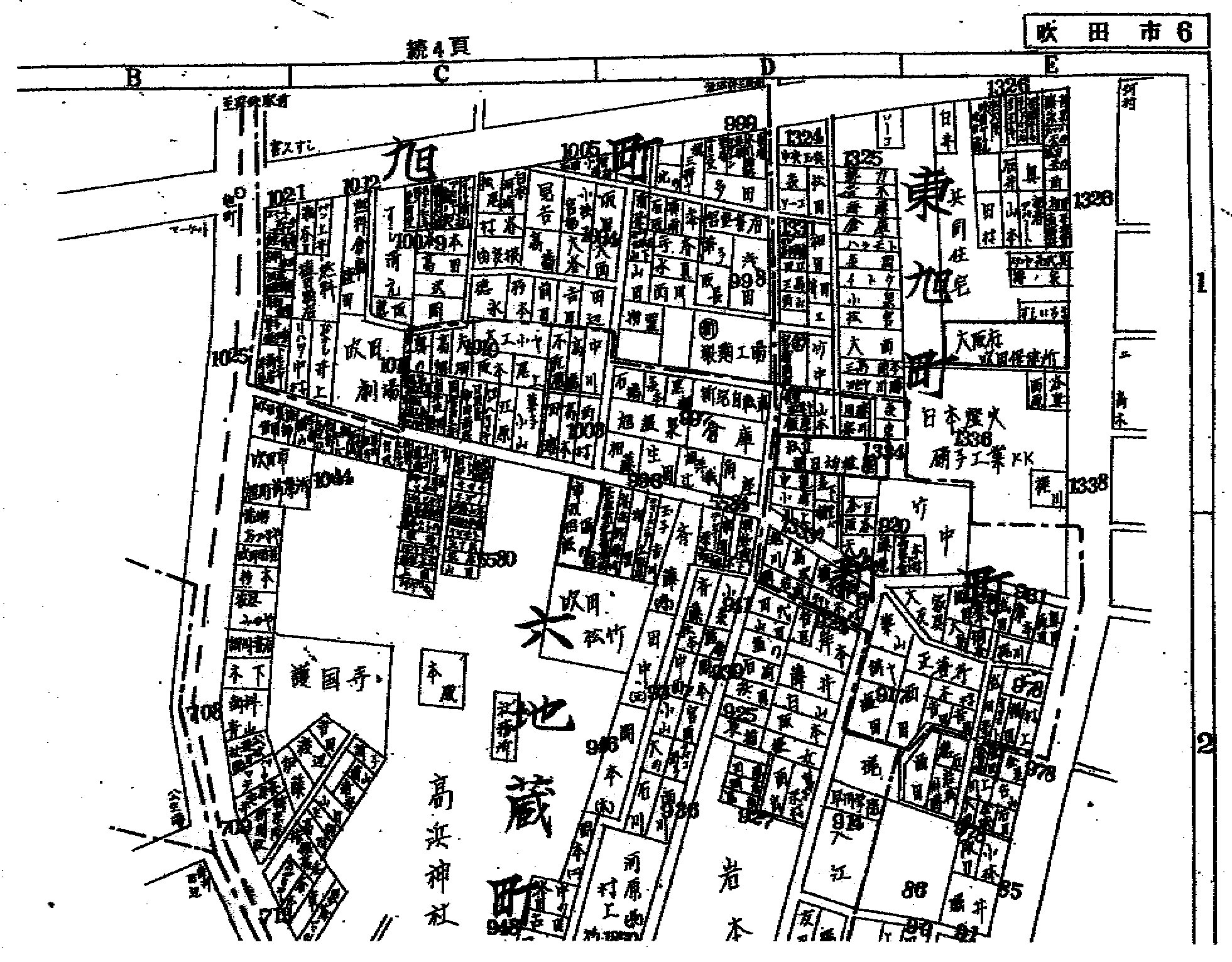

ここにも弾左衛門配下の長吏がいたとの記録があるが、現在では新しい家が立ち並んでいる。

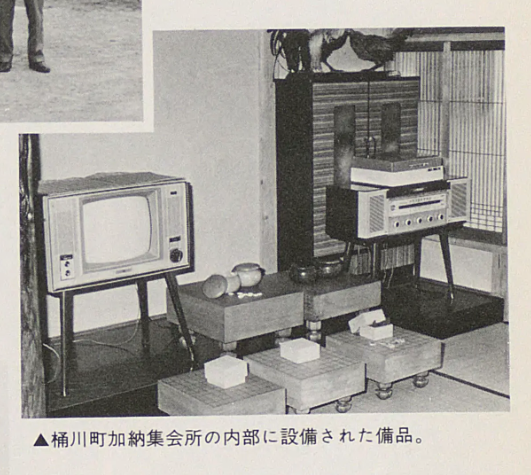

この加納集会所(別名「パルレ」)は桶川市のみならず、埼玉県でいちばん最初にできた同和集会所で、建設されたのは1963年と記録されている。翌年に町谷の集会所が出来た。つまり国の同和事業の開始よりもかなり早い。桶川市では1956年に同和事業が始まっていたという。

『解放への飛翔 : 東日本における解放の父野本武一の生涯』に集会所内部の備品が掲載されている。当時は高価だったテレビがあった。

そして、これが現在の内部。さすがに、当時のままのはずはないので、一度建て替えられているだろう。

ここも町谷の集会所と同じく、勝手に自動ドアが開いて中に入れた。

中には、これ見よがしに同和施設であることを強調する掲示物やパンフレットがある。

近隣の住民に聞いてみると、近くにあるけど集会所を使ったことはない。高齢の2人が管理しているようだという。

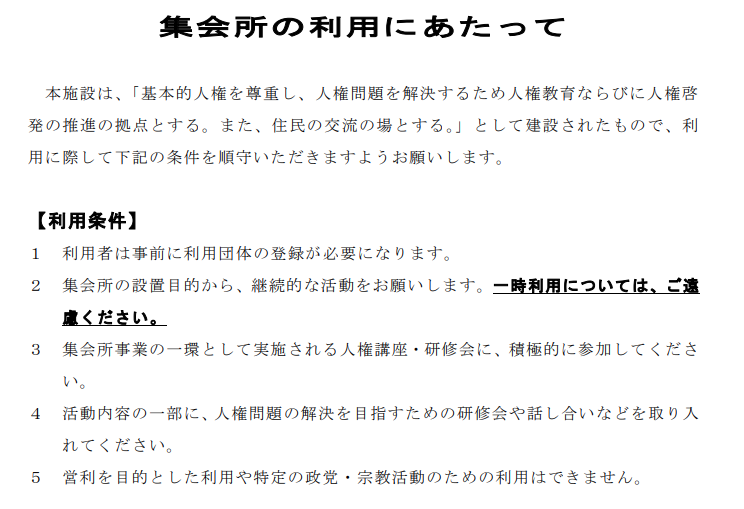

なお、これが集会所の利用方法。何やら面倒くさそうである。オープンなのは建物だけのようだ。

古村である「大加納」は集会所の南側である。集会所の周辺はほぼ新しい住民の家である。

大加納のあたりも、ほとんどは新しい家や事業所だが、その合間に大木という表札のある大きな家が点在している。それらが昔からの古村の家であろう。

昭和初期は農業をしていたとされる。農村が都市化した典型的な埼玉の古村である。

集会所の近くに馬頭観音を見つけた。「小高権左衛門」とある。しかし「下加納村」とあるので、大加納ではなく一般のものであろう。