前回訪れた相模に隣接するのが大原中の古村である。『滋賀の部落 第1巻部落巡礼』には「大原中部落の方はこの相模からさらにまた移っていったもので土地はすぐ隣につづいているのに本郷が違いますので呼び名も変っているのです。本当は一つの部落であるべき筈です」という相模の古老の証言が掲載されている。

このように、古村が行政区画の境界をまたがっている場合に、2つの古村としてカウントされる現象はしばしば見られる。

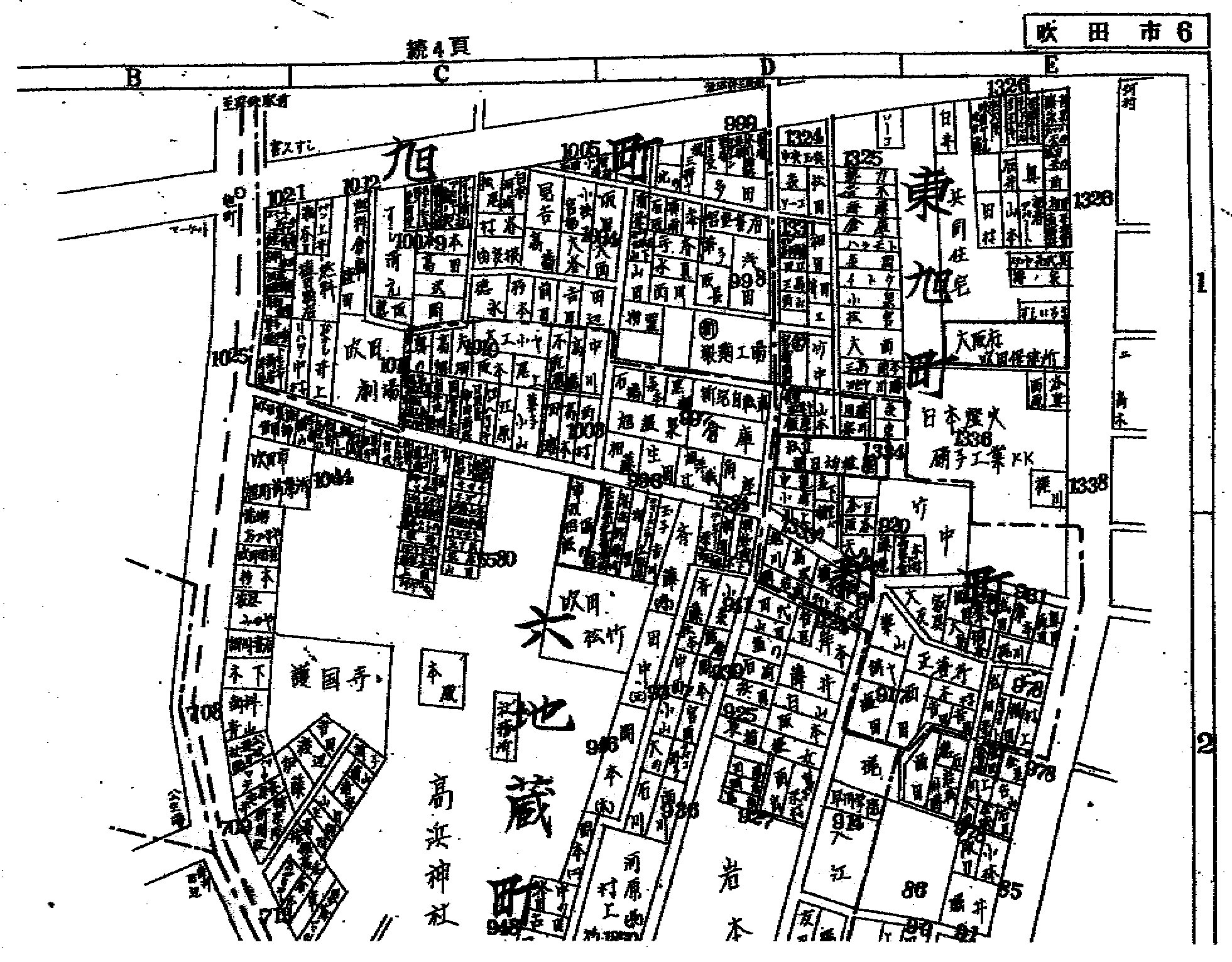

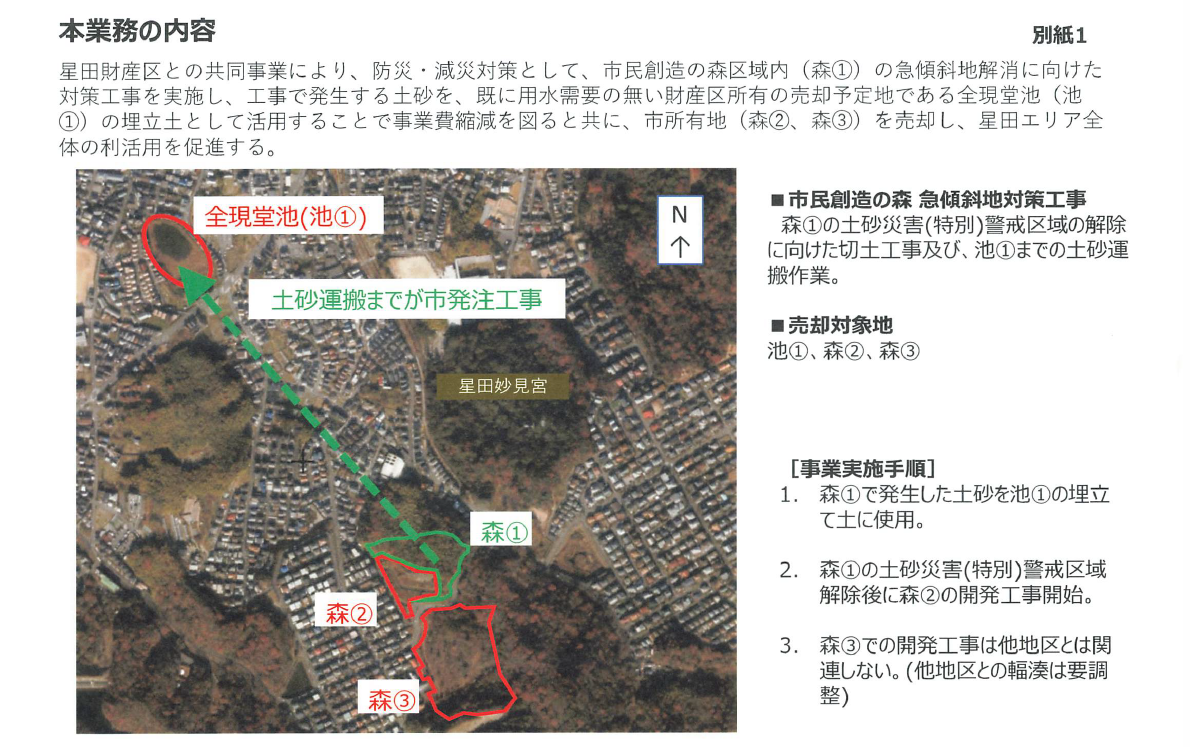

相模の施設である「相模共同作業所」は実際には大原中にある。この写真は、さらに大原中に入り込んで作業所を見たところ。

周辺は都市化しているが、明らかに農家だった家がいくつもある。

その間にモダンな家が建てられている。

「わしらの先祖が一文なしで、よるひる働きつづけて土地を拓いて来たのに、差別の壁だけは未だに同じです。現在では部落民でない世帯が半分くらいはありますが、この差別の壁がまだその間に残されていることは、否定することは出来ません。」という古村の古老の証言が紹介されている。これが昭和の半ばごろのことで、その頃から新住民が移ってきたことが分かる。

歴史的には、大久保から派生した相模からさらに派生したということだが、大原中の発生時期ははっきりとはしていない。また、融和事業の対象となった形跡もない。

『同和対策地域総合センター要覧』によれば、「立地条件に恵まれ、混住化が顕著である。近隣地域と生活実態は変わらない」という。

地区世帯数は15。すべて持ち家である。相模にあったような作業所はない。平成初期の時点で農業は1人だけで、自営業者は3人、他はサラリーマンである。

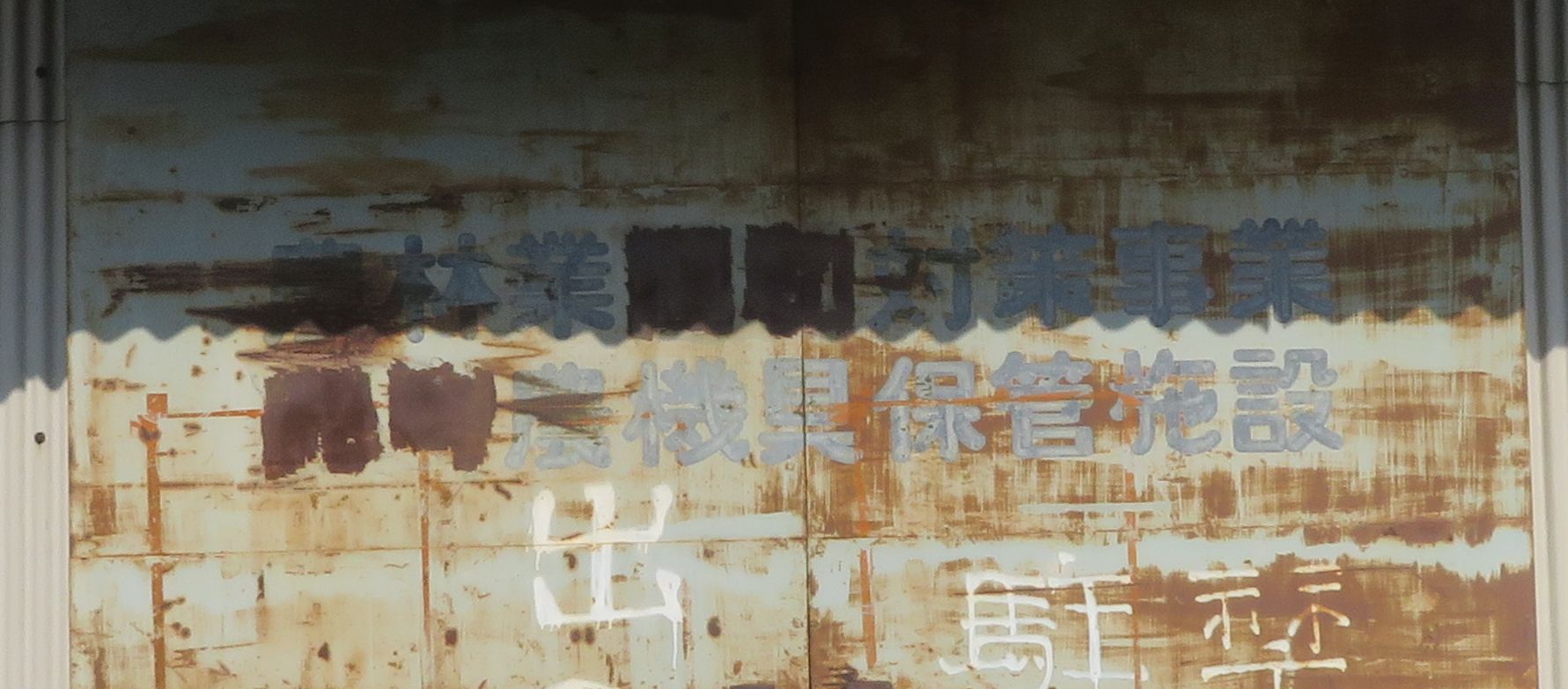

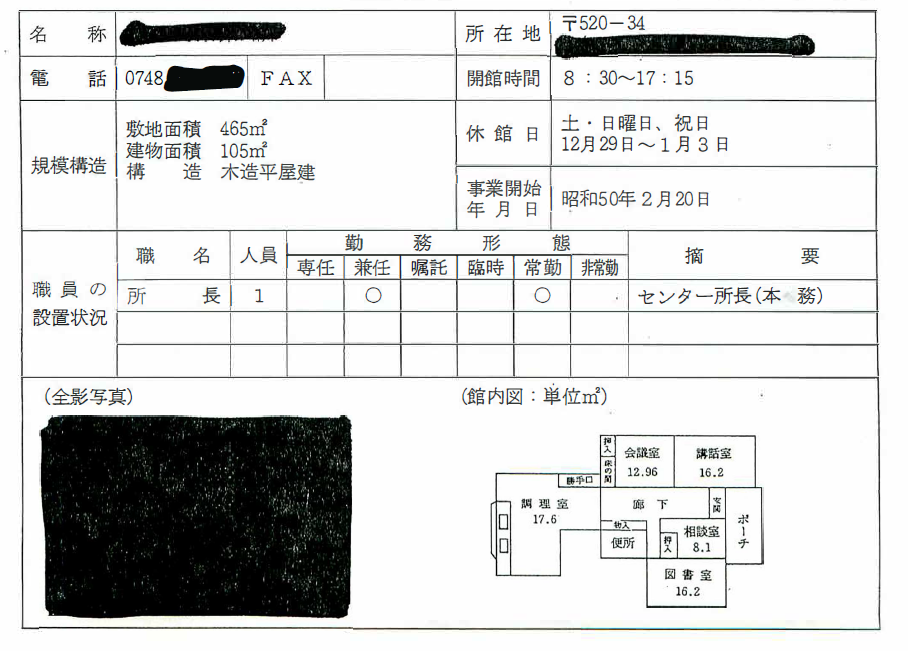

ただ、ここにも同和施設がある。

看板には「七・八組集会所」の文字がうっすらと見える。実はここが大原中教育集会所だった。

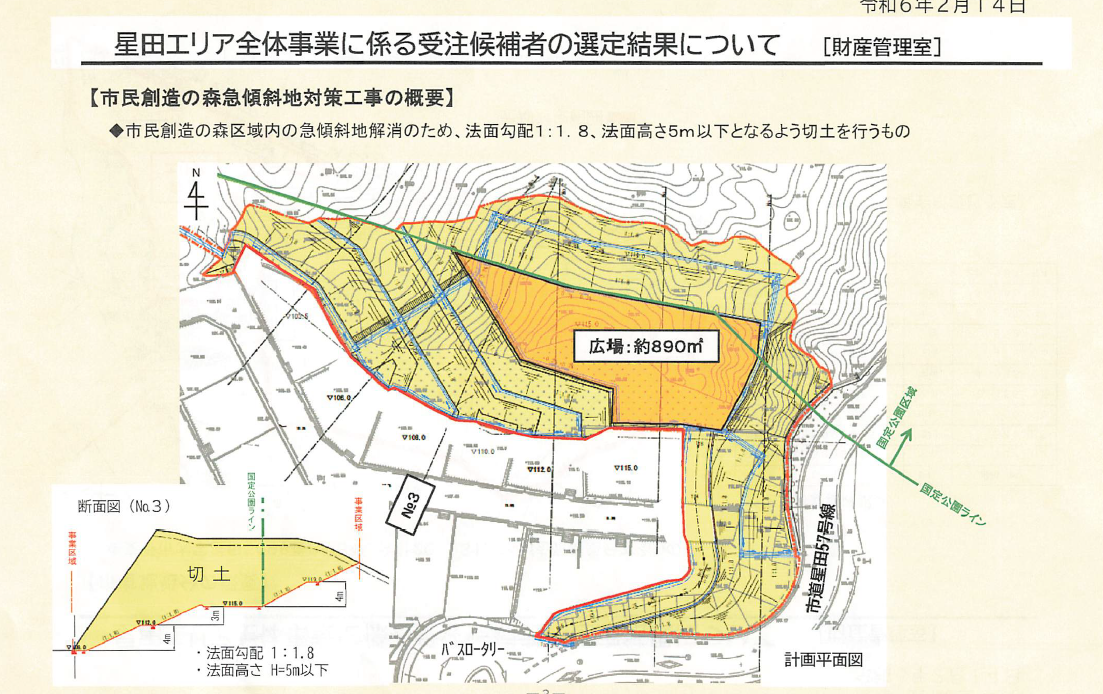

『地域総合センター要覧』の図面と空から見た建物の形状、玄関の位置は一致しているように見える。

ここは解体されずに、自治会の集会施設として再利用されているのであろう。

同和地区指定する意味はなかったような気もするが、滋賀の同和事業の対象地域指定は『滋賀の部落』をベースにしているであろうことがうかがえる。