菊池山哉の『長吏と特殊部落』の記述は次のとおり。

○岩槻街道筋。

○白山神、曲輪外の人も、参詣する者が多い。

○農家十四戸ばかり。

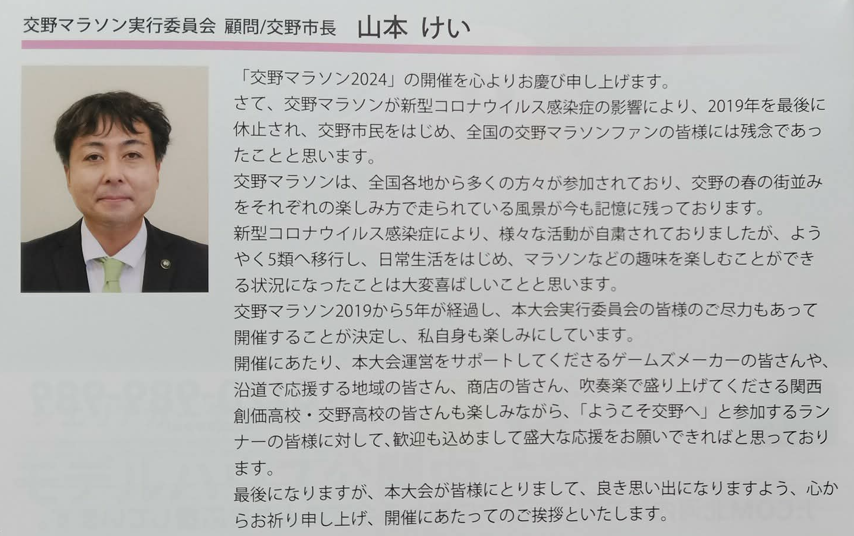

その、曲輪外の人も参詣するという白山神社がこれである。

神社前には郵便ポスト、安売りの自販機、そして向う側にある白い建物はさいたま市の施設「五反田会館」である。

さいたま市の他の古村と同様に、周囲には大きな家、新しい家がある。

部落解放同盟埼玉県連合会大宮支部による『もう差別はないという人々に : 大宮市における部落差別を考える』には「南中丸地区の被差別戸数は一九戸(九一人、昭和四六年調べ)」とある。菊池山哉の時代から少しだけ増えたことになる。

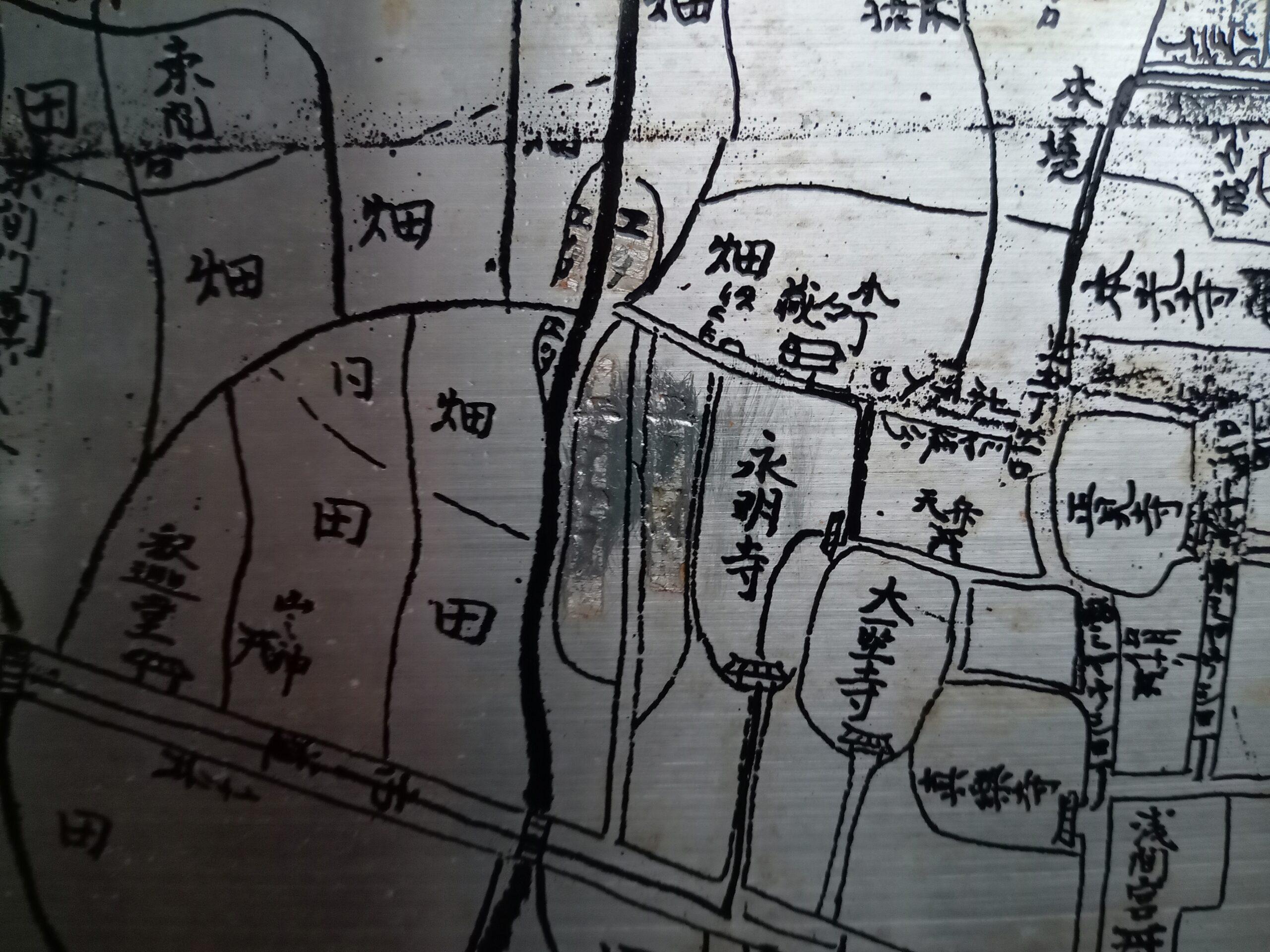

この石には神社の寄附者の名前があり、「松島」「小林」という名字がある。小林と言えば三橋や八王子にもあったので、関連があるのだろう。

昔の地図と重ね合わせてみた。こうやってみると、小林は周囲にもそれなりに多いのでハハーンとはならない。ここに集中しているのは何よりも松島姓だろう。

境内のお稲荷さんはハート型の窓が特徴的だ。

神社は500年前に建立され、願い事があれば賽銭箱に入れてくださいとのこと。

えせ同和が敗北するように願掛けしておいた。

社殿の裏側には遊具のある公園もある。

そして、これが教育集会所の五反田会館。ちょうど、差別を許さない月間だった。通常、教育集会所は30世帯以上が対象なので、一般の家も含めたか、他の古村の戸数と合算したのだろうか。

2017年8月発行の『大宮見沼よみさんぽ 第 22 号』には、こうある。

五反田会館ができた 30 年前,埼玉の各地には部落差別が根強くありました.今でこそ,あからさまな差別は感じられなくなっていますが,実際にはまだ残っています.同和地区と言われていた地域の,ある施設でのことです.初めて見る男性に職員が話しかけると,その人は最近東京から引っ越してきたとのこと.近所の人に「ここが同和地区だと知って引っ越してきたのか?」と聞かれたそうです.その人は今の時代にそんなことを言う人がいるのが信じられなかったと笑っていました.昔に比べればずいぶん変わりましたが,まだ各地に差別が根強く残っているのが現実です.

しかし、現地の実態はご覧のとおりである。部落だの何だのと言うのが根強く残っている差別だというのであれば、五反田会館自体がそれそのものなのではないか?

>境内のお稲荷さんはハート型の窓が特徴的だ。

猪目(いのめ)文様ですね。

#3f69a80709101d0a37d102a9bd6f91b7

やっぱり同和は差別が好きなんすねぇ〜。

#278fc8072e7ea50eb3a86d186f3b8843

さいたま市の南中丸の中には朝鮮学校があると思います。その西側に見沼代用水が流れています。昔はその用水沿いに屠畜場があったようです。堀之内という地名に白山神社があり創価施設も近くにあります。

ここも訪れてみてはいかがでしょうか。

#f0fc439e58fa41a6d6540f1dee6037d8