『三重県部落資料集前近代篇』に掲載された「管内◯◯部落と其人口」よれば、昭和初期に旧長野村には2つの古村があった。そのうち1つは前回訪れた東山だ。もう1つは若狭で、東山と合わせて74戸と記録される。

同書の「壬申戸籍調査集計表」では明治初期に桂畑村に13戸の古村があるとされるが、これは若狭のことであろう。

筆者が北長野に降り立ったとき、東山はすぐに分かった。東山という地名については現地でも特にタブーとされている様子はない。しかし若狭という地名は地図でも現地でも見当たらない。

長野小学校跡地付近からクエストを開始したのだが、写真の通り「細野地区」と書かれた物件がある。

そこから少し斜面を下ったところに、旧伊賀街道沿いの家並みがある。最初はこの辺りが若狭なのかなと思ったが、違うような気がする。

思った通り、ここは宿場町である。すると、古村はその端っこか裏手にあるはずだ。

付近の住民に「若狭はどこですか」と聞いてみたが、知らないという。ただ、牛や馬の売買をしている集落があったとの伝承があるという。長野小学校跡地にある「ふるさと資料館に行ってみればいいのでは」と言われたが、どうも口ぶりから何かを隠しているように感じた。

旧宿場町の端を歩いていると「長野教育集会所」の標識を見つけた。

これがその教育集会所。車が停まっているが、中に人がいる様子がない。

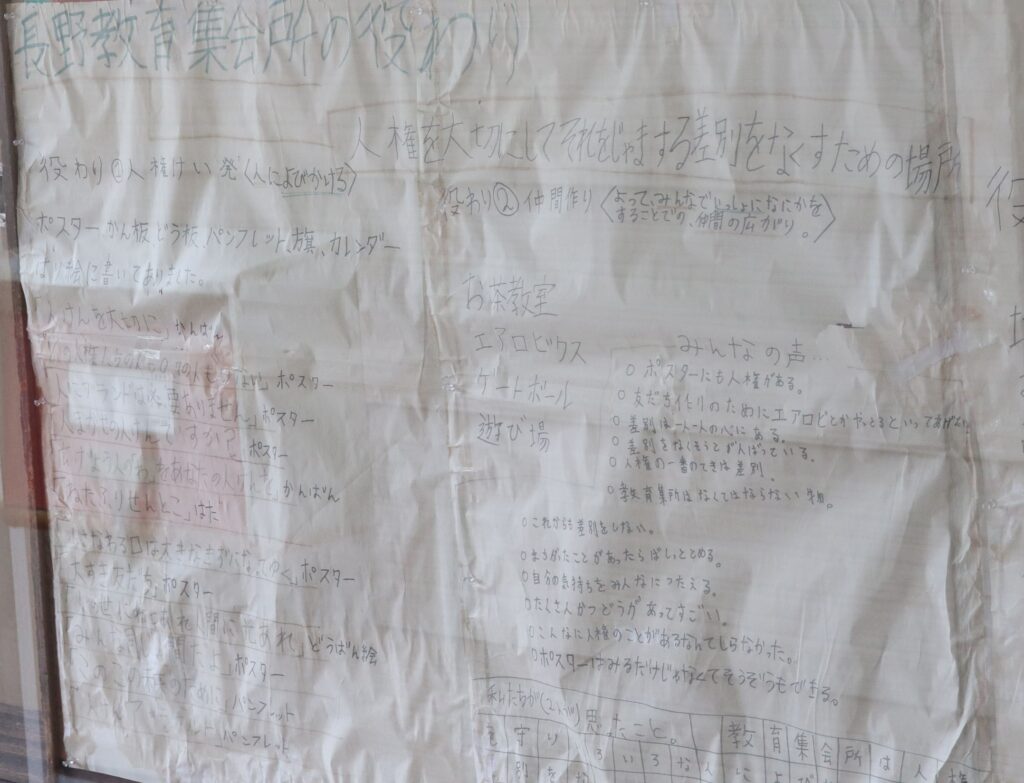

中を見ると、人権を強調する掲示物が。

子供の字で書かれた、「長野教育集会所の役わり」「人権を大切にしてそれをじゃまする差別をなくすための場所」「地区学習会」という記述が見える。

私流に申せば、このような教育は洗脳、プロパガンダ教育であると思うのだが、津市の山間部ではまだ続いていた。早く洗脳から解かれるべきである。

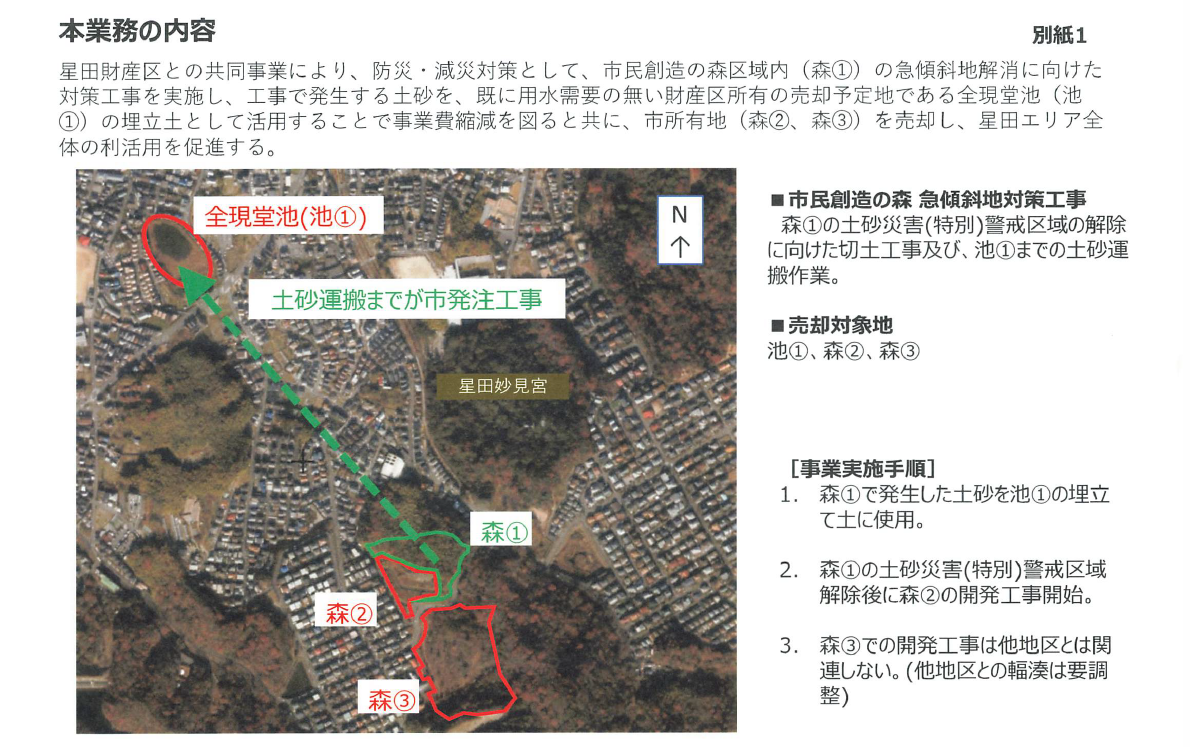

ということは、やはり教育集会所周辺の旧宿場町の端が古村かと思ったのだが、さらに調査を進めると、「この橋を渡ったところにある信号のもっと先が若狭。100戸くらいかな。でも、今は若狭とは言っていなくて、北長野の自治会はみんな一緒」との証言を得た。

地図には若狭の地名はないと書いてしまったが、マッポン!の小字表示機能では南東に「下若狭」の小字がある。この「下」が川の下流の意味だとすると、上流側の盆地にある集落が若狭であると考えて差し支えなさそうだ。

橋を渡った先には坂道と空き家と作業場のような建物があった。ここからさらに奥へと進んだ。

言われた場所に行くと、峠道のような場所に地蔵と石碑と山間部ではあまり見かけないような団地が現れた。これは間違いなく改良された地区であろう。

さらに峠を越えると、開けた場所が現れた。山に囲まれた地形であり、起伏がある点では東山と共通する点もあるが、こちらははるかに大きくて戸数も多い。

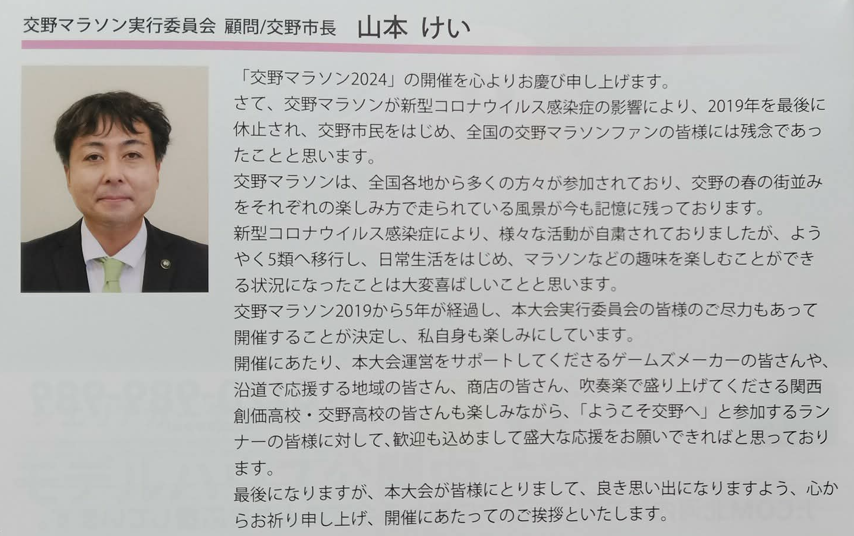

トイレに行こうと思ったら、ちょうどよいところに「中野文化会館」という施設を見つけた。

平成16年に建てられた比較的新しく立派な建物だ。これはもしかすると同和施設ではないだろうか?

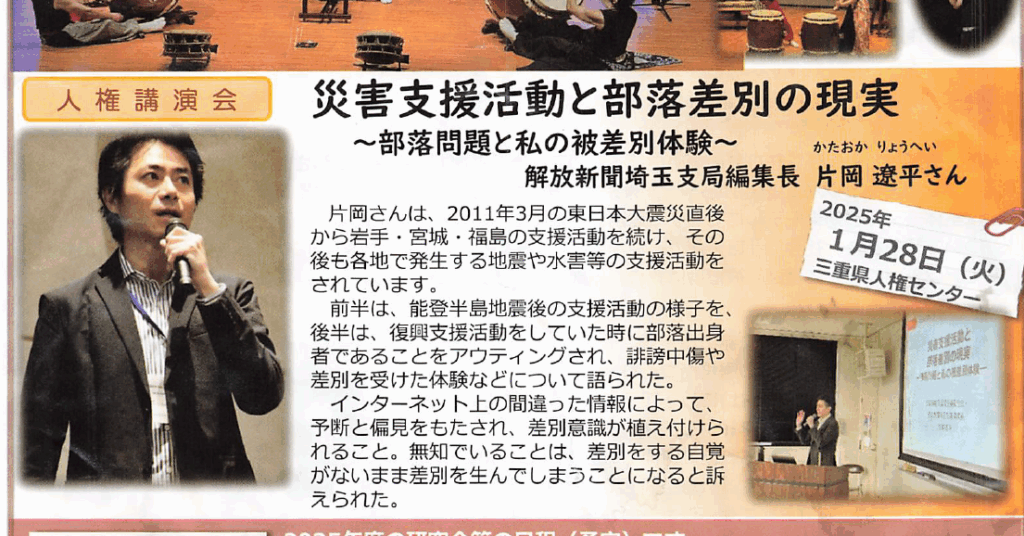

やはり、中には人権や差別の掲示物がある。過去の電話帳を調べてみると「津市役所隣保館中野文化会館」として登録されているので、施設の位置づけは隣保館なのであろう。

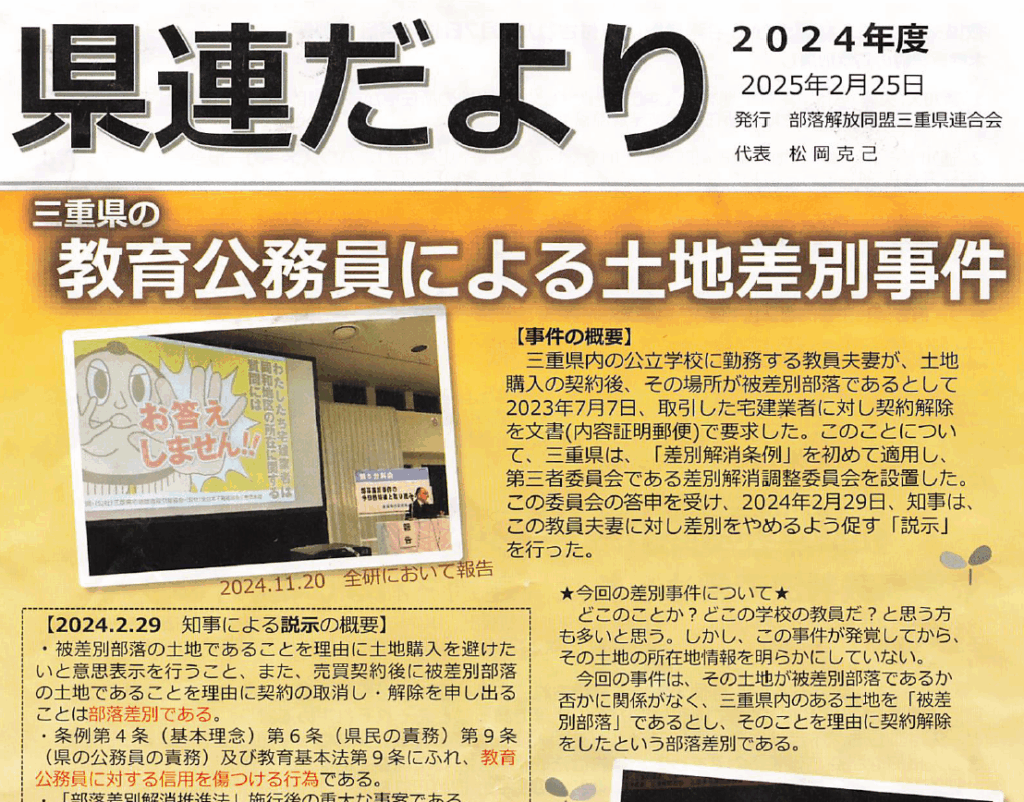

部落解放同盟三重県連合会の「県連だより」も置かれていた。

職員に呼び止められ、名前と施設の利用目的を聞かれた。特に深い意味はなく、施設の利用状況を集計して市役所に報告しないといけないからだという。ここは素直に、示現舎の宮部です、古村のクエストに来ましたと答えておいた。

公共の集会施設はもう1つあって、こちらは旧美里村中野集会所。

古村のどん詰まりには祠がある。

古村が、山に囲まれた窪地にあることが分かる。

古村の中は起伏があるが、意外に家が多く、あまり寂れた様子もない。文献のデータによれば戸数は70から80戸と推定されるが、証言が得られた通り、それよりも若干増えたということだ。

前回の東山のクエストで、長野小学校跡地周辺が古村だと思っていたとのコメントを頂いた。筆者も現地を訪れて初めて分かったのだが、東山の小さな窪地と、現在は「中野」と呼ばれる大きな窪地にある集落が旧長野村の古村である。

こんな山深い場所にこんな団地があるとは・・・

あまりにも異質で驚きました。

取材当日の天気のせいもあってか非常に陰鬱な雰囲気がありますね。

子供達の作品はほぼ部落関係者しか見ることはないんでしょうね。もっとオープンにしたらいいのに。

#954a6aef2b2e2766199982761cd14ac1

素晴らしい。まさに探訪!

#b2fe91c752a5477dd76555b77c7781de

津市の場合、自治会長事件で有名となった相生町や愛宕町、高洲町、中河原のような都市沿岸部だけではなく、同市南部の農村部や山間部の僻地集落にも多いようです。三重県内の同和地区について部落関連文献や他のサイトで調べると、津市や松阪市、多気郡、伊賀地方に多く存在し、北勢や志摩、東紀州地方には同和地区は少ないことが判明しました。中でも津市南部(旧久居市、一志町、白山町、美杉村)や松阪市、名張市、多気郡(多気町、明和町、大台町)の場合は特に農村部や限界集落ともいわれる山間部の僻地集落に同和地区が多いこともわかりました。松阪市の場合は駅前(京町や日野町)の商店が連なる市の中心エリアだけではなく、旧飯高町や飯南町のような鉄道すら走っていない農村部や山間部にもたくさんあります。

三重県と隣接する奈良県山間部の宇陀市や宇陀郡御杖村、曽爾村にも同和地区があります。御杖村や曽爾村、津市の旧美杉村エリアへは何度か訪れたことありますがボロボロの廃屋と化した空家や車の廃車体が多いことに目を引きました。

津市南部を流れる河川の多くは雲出川水系であり最終的に伊勢湾に流れ着きますが、同市美杉町の太郎生地区だけは標高900m以上の尼ヶ岳と大洞山の西側にあり、山々で隔てられているため名張川が流れています。名張川など伊賀地方を流れる河川はすべて淀川水系であり最終的に大阪湾に流れ着きます。地上デジタル放送になる前は伊賀地方では大阪キー局(関テレ、読売、毎日、朝日)が地上波でも映り、ケーブルテレビで加入しているとKBS京都や神戸のサンテレビも映りましたが、地上デジタル放送になってからはケーブルテレビに加入していないと大阪キー局が映らなくなり、ケーブルテレビに加入していてもKBS京都や神戸のサンテレビは映らなくなりました。

時間があれば示現舎さんの方で取材してもらって当サイトにおいて掲載させていただくようお願いします。

お忙しいとは思いますが、また三重県に来られる事があれば名張市はどうでしょうか?

30年以上前から、同市の他小学校を同和教育の一環として赤目町にある隣保館へ連れて行かせたり、現在も小学校の夏休みの宿題に人権作文やフィールドワーク等があります。赤目町はかなり活動的です。

名張市自体は近隣の府県からの転入が多い場所で、元々部落差別を知らなかった人達が多いのですが、学校教育で部落差別と場所を知るような感じです。

現在は名張駅の近くにも人権・男女共同参画・多文化共生等を掲げた施設が出来ました。

最近ですと、差別事案として同和地区の問い合わせを各解同に報告している報告書があったり、財政が圧迫しているのに同和関係の補助金をかなり出しています。

また、隣接する上野市の指定地域もすぐ立ち寄れる距離にあります。

記事に出来る程の場所か難しいところではあるのですが、ご検討頂けると幸いです。