菊池山哉は『長吏と特殊部落』に、こう記している。

○箱根路ではなく、黄瀬川を遡って、足柄路へさしかかる最初の村である。○鎮守は稲荷神。○村の番太であったと伝へて居る。九戸ばかり、ここでも長窪の下村と呼むで居る。以上駿東郡四ケ所何れも下村と呼ぶ。下とは階級的思想のはっきりして来た後の名であるので、古い名ではあり得ない。室町の墓石の出る地があっても、江戸期に新たに設けられた曲輪と,共々一様に称へられて仕舞ったものであらう。即ち地方々々の支配と由比の文書にある通り。地域的称呼の一つの例である。

1935年の記録では8戸。農業や草履作りをしていたという。

まず、以下の動画を見ていただきたい。

これは2021年5月30日に長泉町下長窪で発生した火災の映像である。炎上しているのは民家と、菊池山哉も記録している部落の鎮守の稲荷神である。歴史ある稲荷神が焼失してしまったことは、現地に来て初めて知った。

この下長窪交差点から探訪を開始した。

交差点の近くには横山精肉店がある。

その前にトイレに行きたくなったので、下長窪公会堂でトイレを借りた。

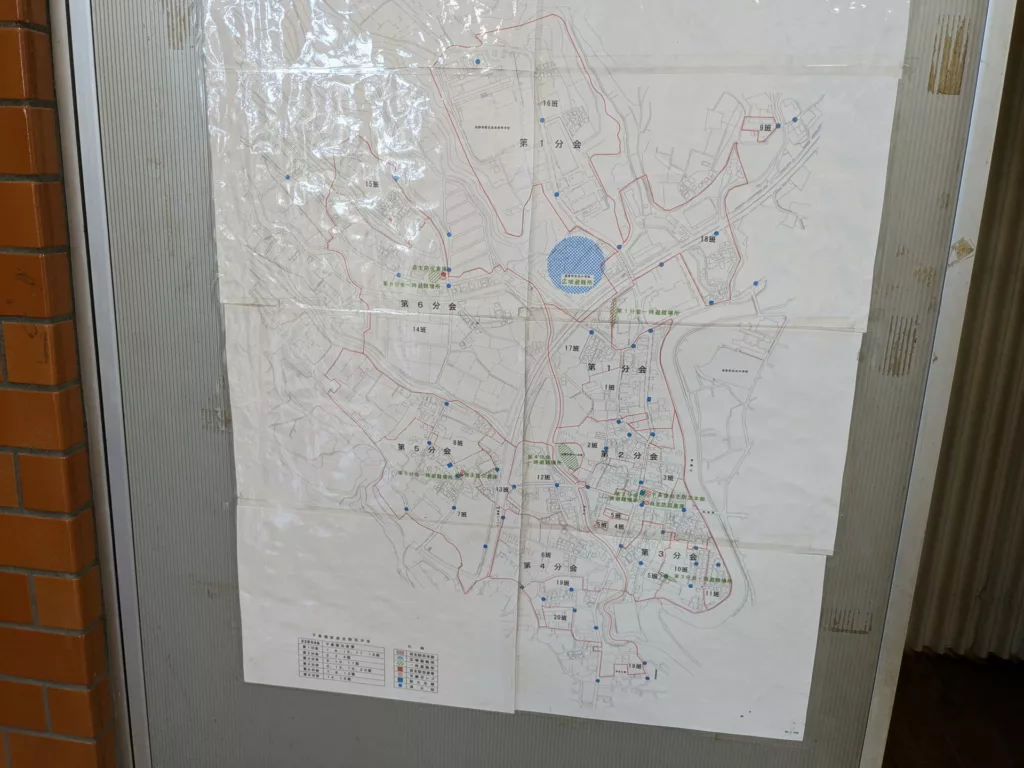

中に地図がある。研究者によれば、この地図の第3分会の5班の辺りが下村なのだそうだ。あとで分かるが、部落だけが特定の班になっているということはない。

この青木医院の横に部落に通じる道がある。

あえてこの細い道を通らなくても、別の広い道もあるのだが、せっかく徒歩なのでここを通ってみた。

道を抜けると墓地がある。日蓮宗で名字は下山。下山は下村という部落名に通じるような気がするので、最初はここが部落の墓地だと思った。

広い道路からは離れた静かな住宅地をさらに進んだ。

そこに稲荷神社を見つけた。

鳥居の文字は「沼田稲荷」と読める。

これが部落の鎮守かと思ったが、氏子の名字のほとんどは日吉。さきほどの下山はない。すると、先ほどの墓地は部落の墓地ではないか、あるいはこの神社は部落の鎮守ではないということになる。

さらに進むと、広い空き地がある。

実は下調べをしていたのだが、ストリートビューを見ると、2021年の時点でここにも稲荷神社があった。それが今では更地になっている。ここも部落の鎮守として目をつけていた。

もう1つ気になるのは、さきほどの空き地の近くの山神社。

ここには小さな祠があるが、それ以上の手がかりらしきものはなかった。

その山神社の近くのこの墓地。ここも部落の墓地の候補である。日蓮宗ではあるが、「下山」も「日吉」もなく、明らかに名字の傾向が違う。

墓石は古いものばかりで、唯一新しいのはこの「横山」の墓石だけだ。

やはりキーとなるのは、最近更地になった稲荷神社ではないか。そこで、住民にその神社の氏子について聞いてみた。なぜかかなり警戒されて身分を尋ねられたので、示現舎合同会社の名刺を渡した。さらに、なぜ帽子を被っているのか聞かれたので、頭髪が薄いので日焼けしてすぐに頭皮が荒れてしまうので日除けのためだと正直に答えた。

そして、稲荷神社の世話をしていたという家で聞いてみた。そこで、稲荷神社が隣の民家と一緒に焼失してしまったことを初めて聞かされたのである。そのことから、余計に警戒されたのかも知れない。

当時のニュースによれば、67歳の男性とその妻が暮らす木造住宅から出火して全焼。稲荷神社はその巻き添えになってしまったようだ。

確かに、稲荷神社周辺は差別された村との伝承があり、氏子は記録にある通りごく少数の家だけだそうだ。

部落は桃沢川に接している。かつては、ここで皮革の処理をしていた可能性はありそうだ。

そして、最後に訪れた墓地が部落の墓地で間違いない。すると、最初に見た「横山精肉店」との関係が気になったのだが、過去のストリートビューを見ると、稲荷神社の前の家に横山精肉店のトラックが停まってる。

牛のレバー揚げを買った。食レポは以下の動画を御覧いただきたい。

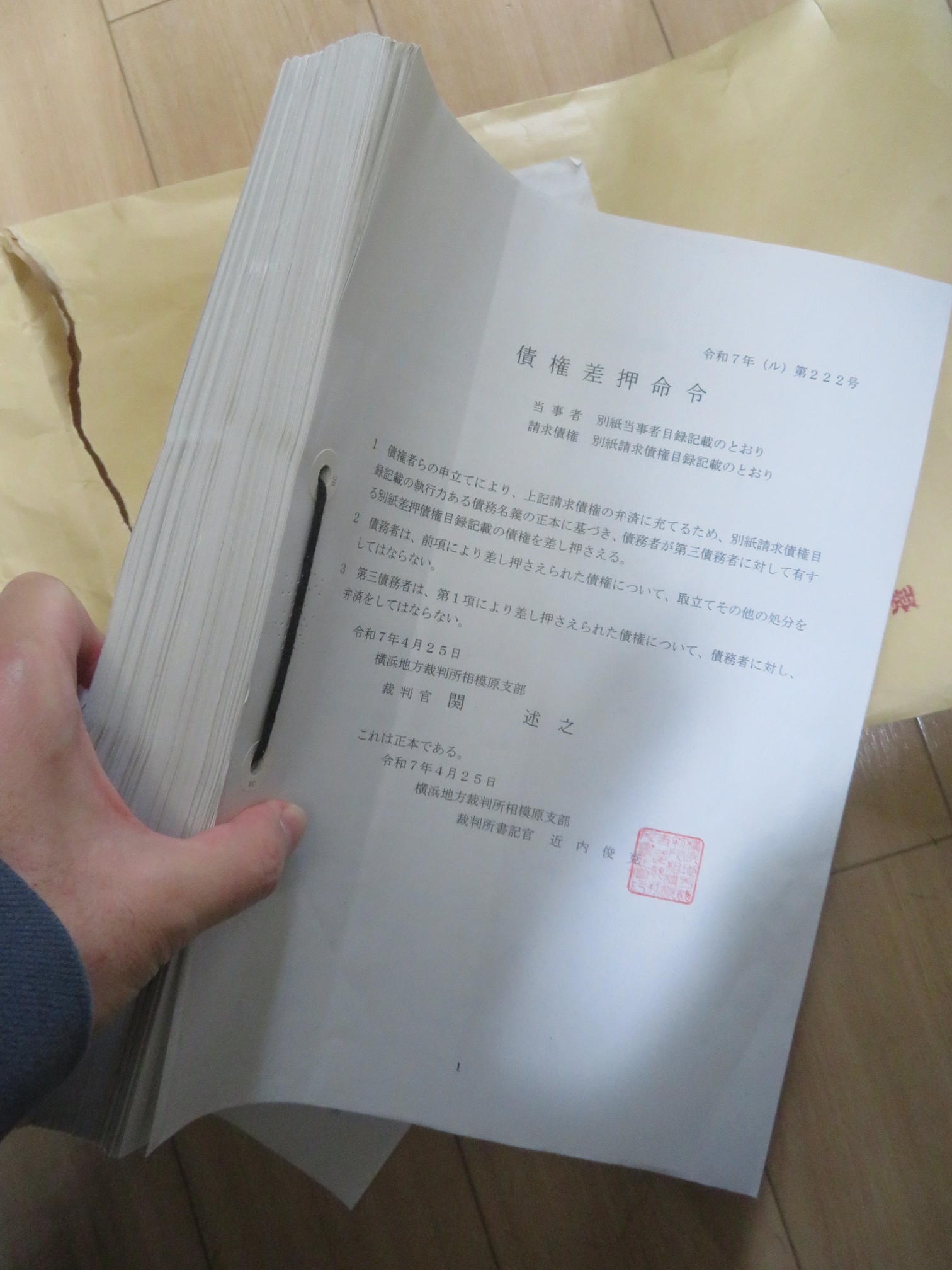

Twitterの火災の動画が2021年5月30日、

ストリートビューで稲荷神社が確認出来る最新画像が2021年12月。

これはどういうカラクリなんでしょうねぇ、不思議です。

#a6f60dc25b2b4e73e445a31c9d822590

ストリートビューの撮影日の表示は、実際の撮影日というよりは更新日なのだろうと推察します

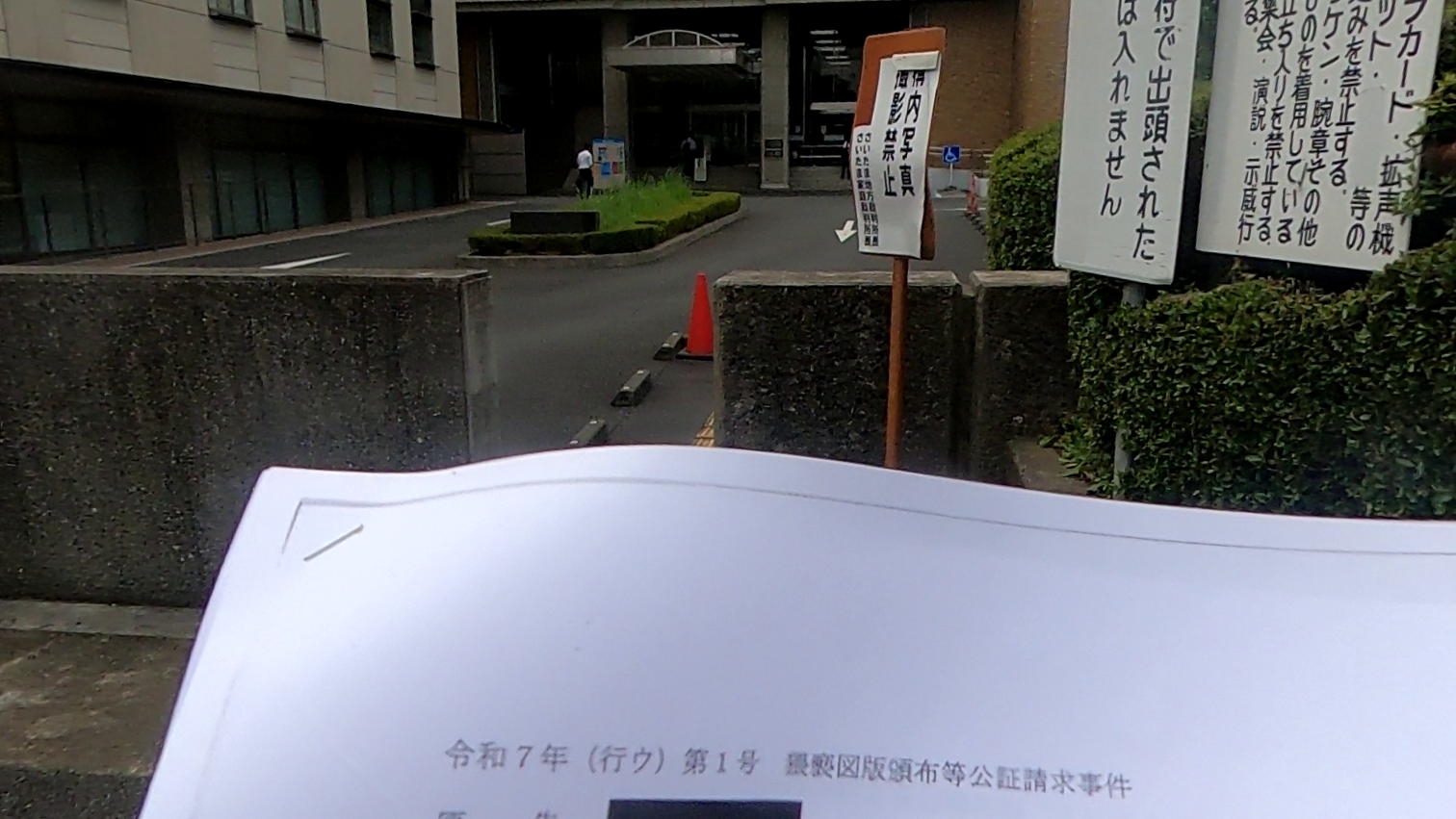

三島本行寺の未公開部分の写真が漸く公開されたので書かせて頂きます。

(他の方も書かれてましたが、有料の件はともかく、あんな重要なものをピンボケの流し撮りで済ませる神経が良く判らないです笑)

この”長久保村”において該当する鎮守は、玉垣の奉納者の姓を見る限り”沼田稲荷”の方ではないのでしょうか?

よく見れば中沢田の姓も奉納者として刻まれてます。

焼失したのは単に一般の家の敷地内の屋敷神で無関係、山神社も無関係なのでは?

又、皮革云々の貴殿の感想はともかく、この地は足柄峠を越えて御殿場に出た旧東海道が、南下して関西方面あるいは三島方面に向かう上で、要衝とも言える地です。川に挟まれ通過地点が絞り込まれているなら尚更でしょう。

最後、何となく肉屋を紹介して終わらせてますが、再考を要すべきかと思われます。

沼田稲荷は違うと現地の方から聞きました。

消失した稲荷も屋敷神ではなくて、肉屋も含む

何軒かが氏子だったと聞いたので間違いないと思います。

#2dda0b8a6aea5bf26e051983ef20a161

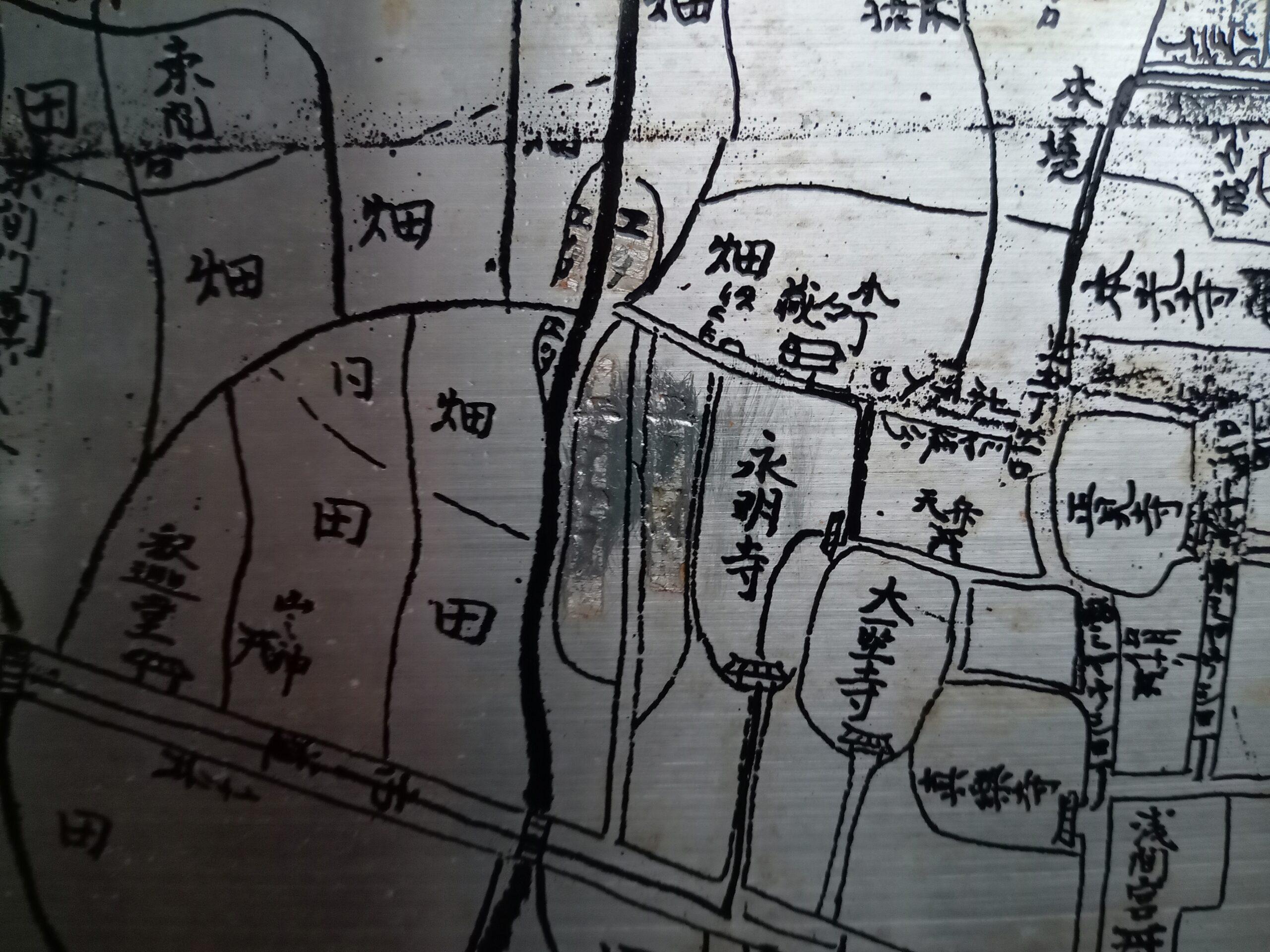

繰り返しになりますが、「本行寺 本堂改築喜捨芳名」に記載の長久保村の姓と、沼田稲荷の玉垣の奉納者の姓が一致しているのは何故なのでしょうね?

多数姓の部類ではないと思いますし、中沢田の姓も奉納者として刻まれてます。

貴殿も面が割れてそうだし、その現地の方に適当にあしらわれたんじゃないですか?

実際、行き詰って肉屋紹介して終わってますよね。

(山番が肉屋ですか?)

住宅図上で見る限り、焼失した稲荷は明らかに現存するM家の敷地内に有った様に見えます。

何か「確定」などと謳い上げた挙句、引っ込みつかなくなってません?

三島や小土肥のWest姓については「私は認定してません」とか、この分野の最高権威になられたようで…。

貴殿の撮影した本行寺墓地写真の中にも、

・”West(姓)大屋(=頭目)下男下女墓”と刻まれた石碑

・その右側に並ぶ、下男下女の十基の墓石

・”大屋”と刻まれた黒く真新しい焼香台

が写ったものがありますよね?

三島の大屋と言えば、首斬り役で聞こえた”新町”三郎左衛門を想起させます。

墓は情報の宝庫なんですが、単なる風景として撮影している辺り、やっぱり”研究”じゃなくて”探訪”って感じですね。別に探訪でいいんですけど、「川があって肉屋が~」とか、申し訳ないけど程度低くないですか?。

西織姓なんて見つけて大はしゃぎしてましたけど、千葉に1軒では何も広がらなかったでしょ?

とりあえず、話題があちこちに飛んだり、「West姓」とか隠語を使っていて読みにくい文章を何とかしてもらえますでしょうか。

まず、何について聞きたいのか、何を望んでいるのか、明確にしてください。ここは下長窪のコメント欄です。

要は下長窪について、再探訪してもう一度現地住民に問いただせということでしょうか?

長岡の宮本姓みたいにまた騙されたかw

君も面が割れてるんだろね

#c121d77dd5905cba9ae253c0982a3b75

沼田稲荷は以前はGoogleMapで見られたが削除か

宮部くんが行ったからだろな

#e7208553c740ef0257ab698eb7212511

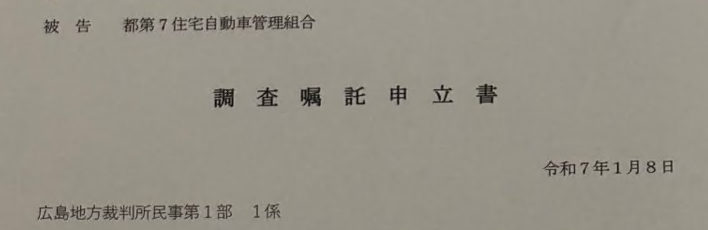

本行寺本堂改築喜捨芳名より

長久保村