今回は伊賀市下郡を訪れた。歴史的には、前川や奥馬野とのつながりがある古村である。

『三重県部落史料集(近代篇)』に記載があり、明治初期は46戸、昭和初期には84戸と増えている。早くから改善事業が行われ、昭和初期には戸数が増えただけではなく、生活状態はよくなっていたようである。現在は区画整理が行われ、大きな家が立ち並んでいる。

現地に来て印象的だったのは、道が広く、同じような形の大きな家が立ち並んでいることだ。これは貸付金方式で改善が行われた、いわゆる同和御殿型の同和地区の特徴である。しかし、これだけの規模は珍しく、もともと豊かな産業基盤もあったのではないだろうか。

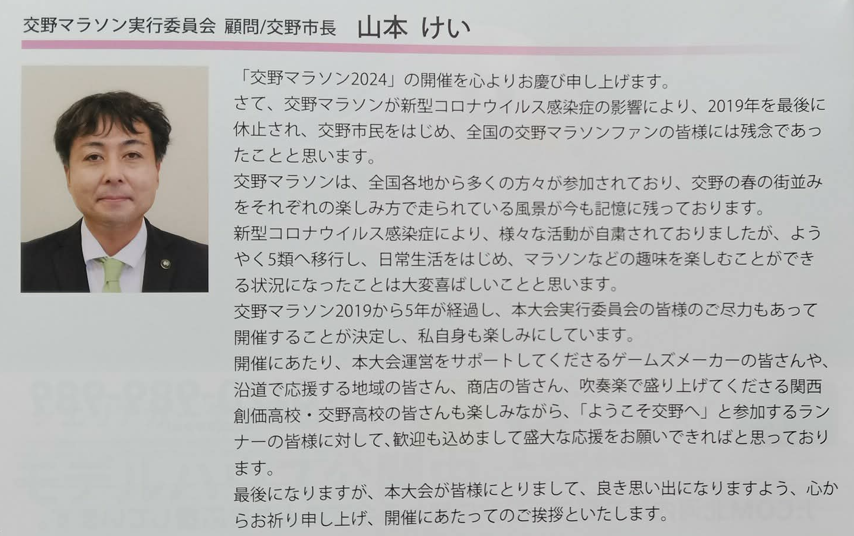

同和施設として下郡市民館がある。伊賀市では、なぜか隣保館職員から異様な敵意を向けられたことがあったので、遠くから撮るに留めておいた。啓発が足りないのだろう。

隣保館の隣には遊具のある立派な公園がある。

ほとんどの家は持ち家と思われるが、市民館近くにはニコイチもある。これは昭和50年頃の様式だろう。

それよりもさらに古い時代の公営住宅もあった。こちらは空き家も多いようだ。

ここは浄土真宗本願寺派、法専寺。古村は代々一向宗であり、後にここの檀徒となった。寺の過去帳によれば、穢多であったことが記されている。

実は伊賀市内の前川、奥馬野の旦那寺も、もともとはこの寺である。前川をクエストしたとき、古村の寺が新しかったこと、そして奥馬野の林溪寺には古村の墓がなかったのだが、その答えがこれである。

また、寺を通じて交流があったためか、古村では改姓運動前の前川で多かったという「前」を含む名字や、奥馬野に特徴的である「極」の字を含む名字が見られる。

寺は改善事業の中心にもなり、明治41年に改善のために、この寺で「自営社」の創立式が行われたとある。

今でこそ整然と区画整理され、豪邸が立ち並んでいるが、1970年代の航空写真を見ると今とは全く様相が違うことが分かる。今の風景は同和事業によるものだ。

過去の「差別事件」として、昭和10年の記録がある。

昭和10年12月12日、阿山郡依那古村大字下郡は上小場(31戸)および下小場(96戸・改善地区)に区分されていた。区長は従来慣例として上小場より出ていたが、昭和10年3月10日、区長・安永芳次郎が家事都合により辞職したことを受け、例により上小場から後任者の物色中という折、下小場区民が突然、今回下小場より選任されるよう村当局に申し出たため、村当局は上小場と下小場の双方に対して調停を試みたが、上小場は従前の慣例を墨守すべく主張し譲らず、下小場は悪慣習撤廃を要求した結果、村当局は調停の術を欠く放任状態にあった。

上小場、下小場という言葉が出てくるが、下郡は2つの地区に分かれており、下小場が改善地区であって、昔からそちらの方が戸数が多かった。

そこで、「上小場」へと向かうことにした。この観音堂が下小場の南端である。

歩いていると、「下郡南公民館」を見つけた。今は上下ではなく、南北という呼び方であることが分かる。

無論、呼称の上下は身分の上下とは全く関係ない。近くに木津川があり、その川上と川下に対応したものだ。村の中の用水路も、南から北に向かって流れている。

北側は同和事業により大きく様相が変わったが、南側の旧上小場は昔と変わっていない。

こちらは旧上小場の寺。真言律宗であり、宗派が違うことが分かる。これも立派な寺だが、やはり檀家が多い法専寺の方が大きかった。

歩いていると、田んぼの中に墓を見つけた。しかし、これは明らかに浄土真宗の墓ではない。検証してみると、これは「上」の家の墓だ。

古村の墓は西側の山の斜面にある。

墓地には火葬場が整備されている。

ここから見た御殿群は圧巻だ。しかし、ここまでする必要はあっただろうか?