この古村についてはあまり記録が見当たらない。手がかりは、『三重県部落史料集(近代篇)』に掲載された「壬申戸籍調査集計表」と「管内◯◯部落と其人口」である。

それぞれ釆女村戸数7、内部村戸数6との記述がある。寺は成満寺、神社は八幡社。

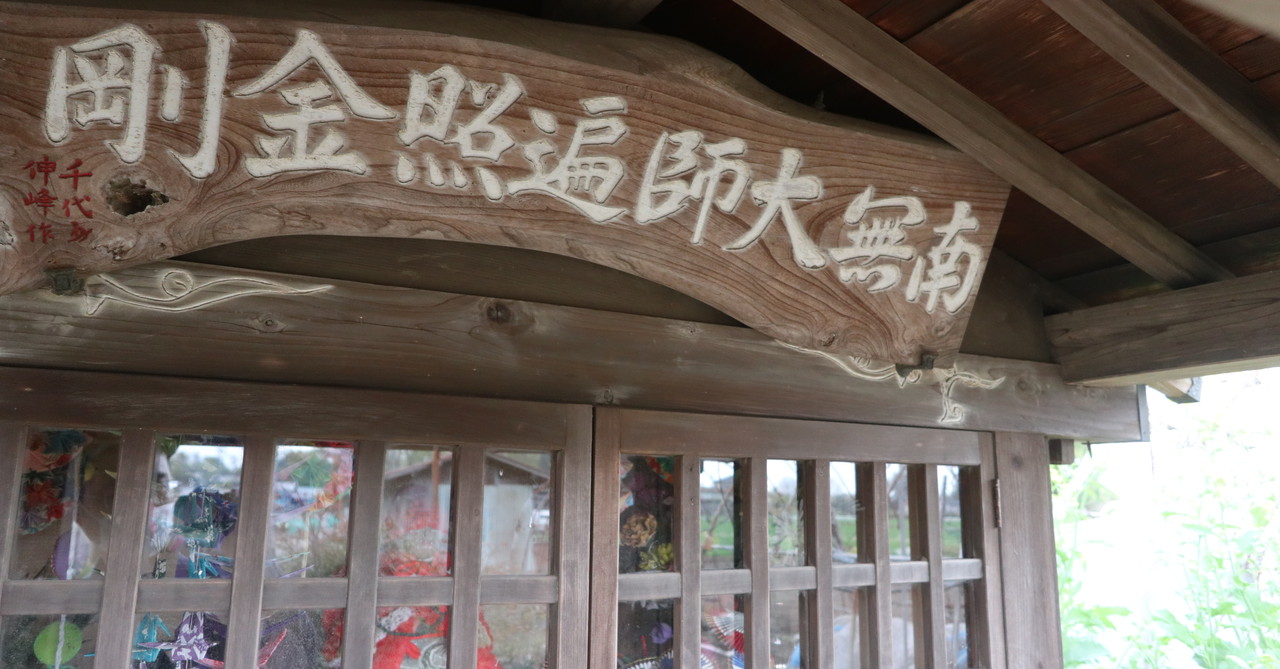

ここが成満寺。真宗高田派である。東海の古村に真宗高田派の檀家は多いが、これは明らかに6, 7戸の村の寺ではない。

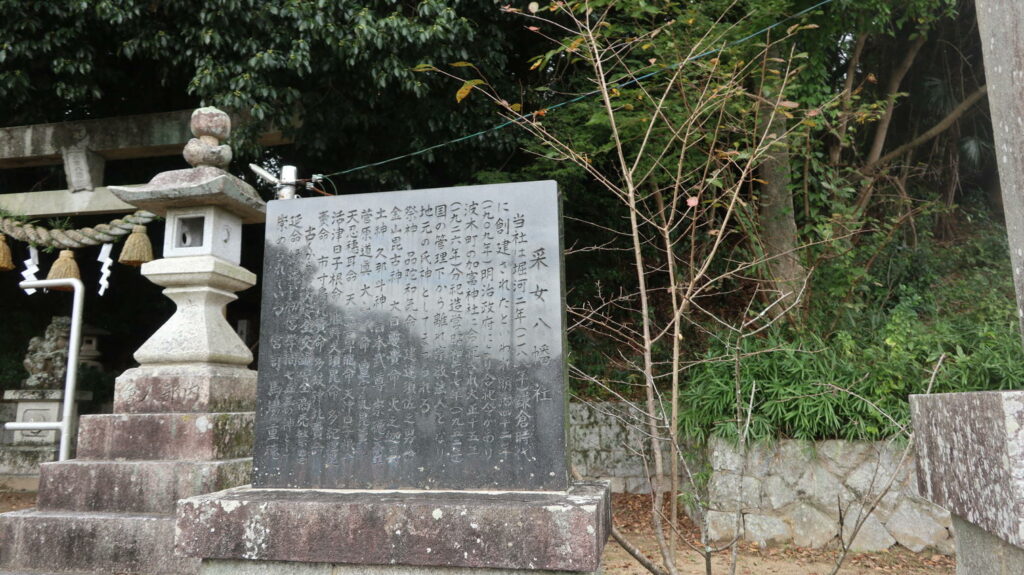

八幡神社も大変立派なものである。これは、明らかに周辺一帯のものだ。

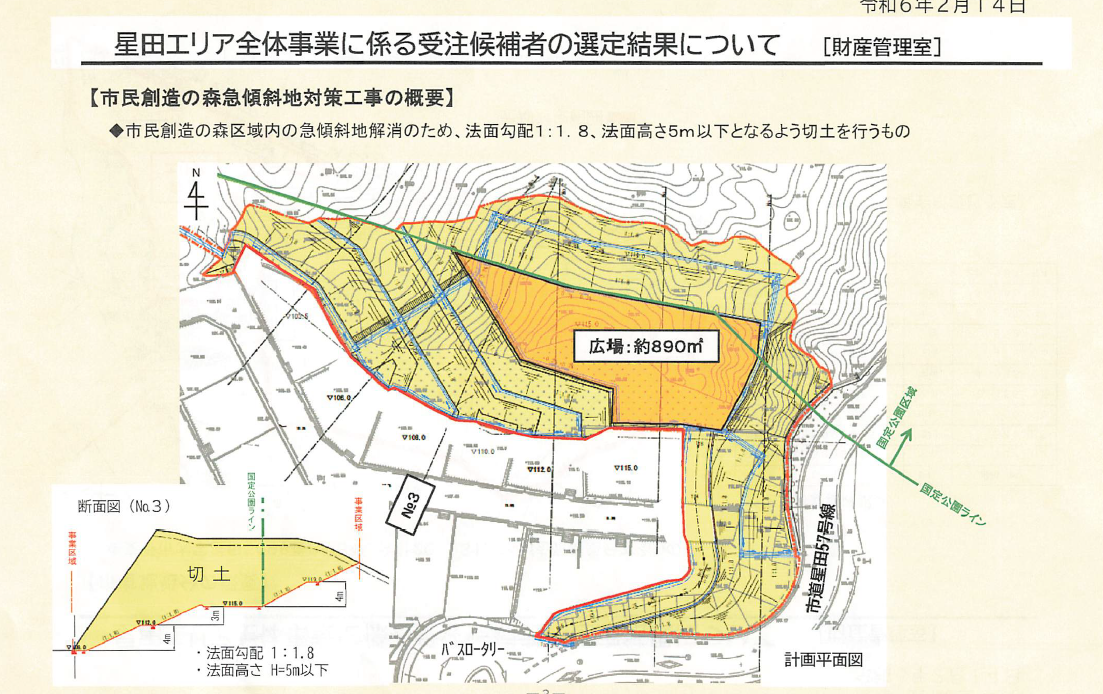

これは明治時代の釆女村。曲がった道は東海道である。

この曲がった道を「杖衝坂」と言う。

坂の上も下も、いかにも昔から街があったようなたたずまいである。

とすると経験上、古村は街の端または裏手にあることが多い。

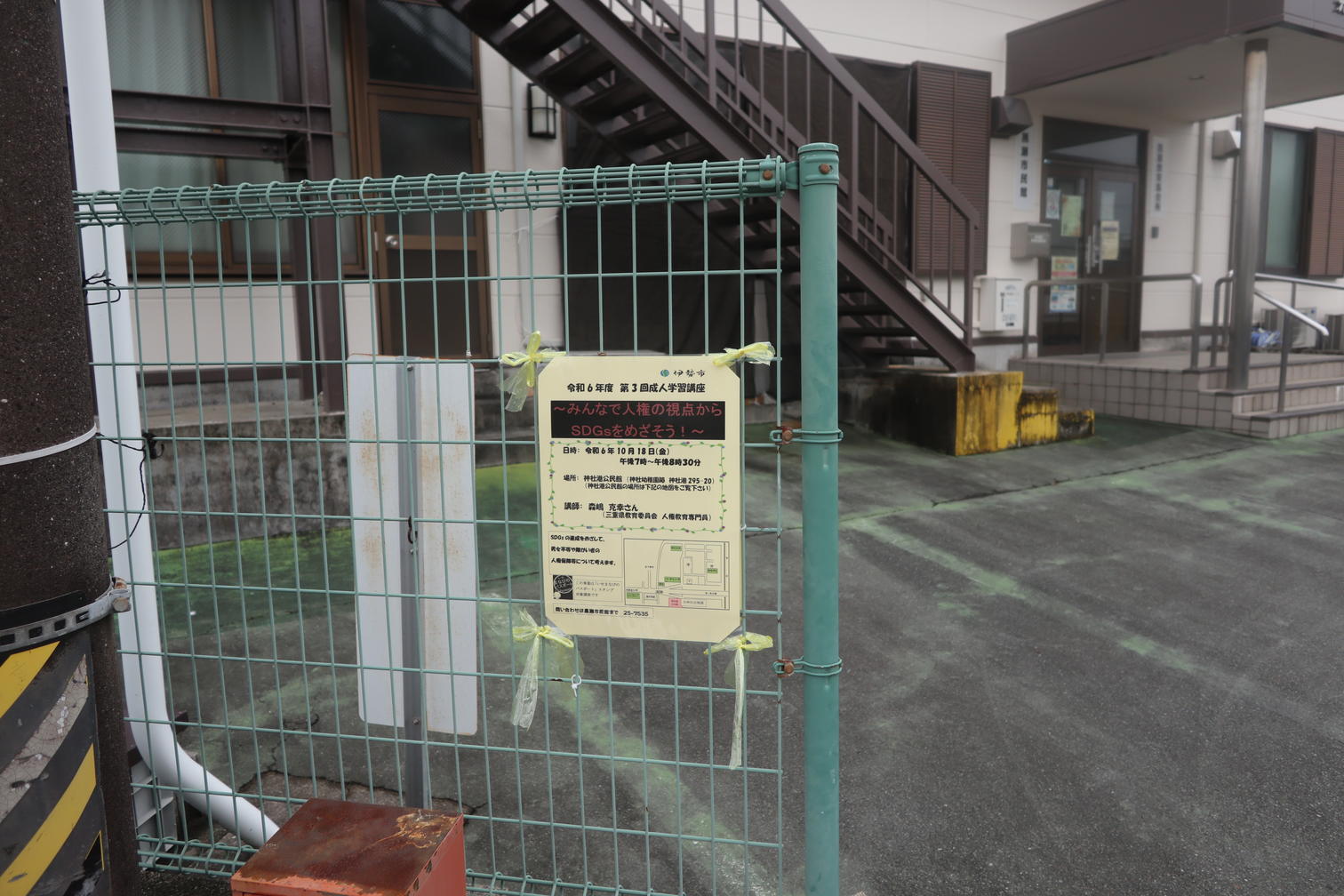

実は事前調査により場所は分かっていた。この飲食店跡の建物の周囲である。

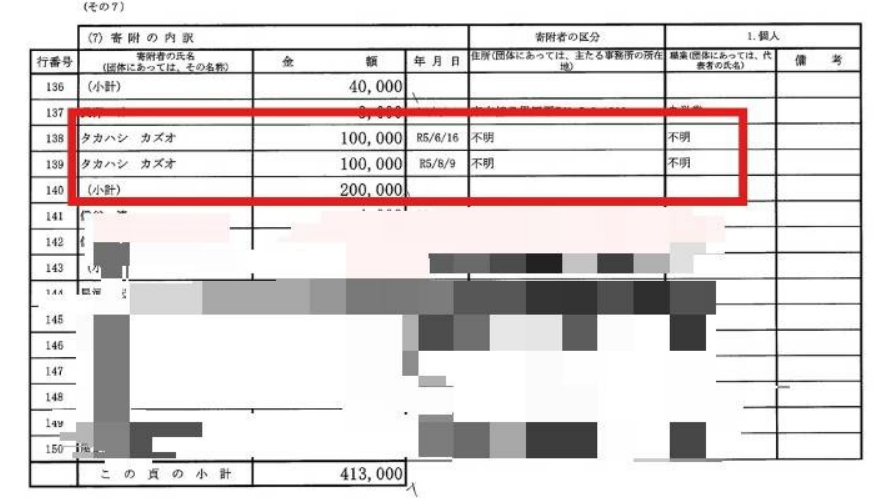

気になったのが市村あるいは一村という名字の分布。「管内◯◯部落と其人口」には部落名として「市村」と書かれている。他の地域をクエストしていて気づいたのだが、この資料は部落名の部分が名字と対応することが多い。

ここは、街の裏手で、しかも東海道を見下ろせる位置にある。

現地で古老に聞くことができた。確かに、ここは街道の監視役をしていたという伝承があるという。

ただし、周辺の地主でもあり、立派な家が多かったという。

しかし、「甲斐性のある人はみんな土地を売って出ていってしまった。今も残っている家は2軒、その家は甲斐性なしやから」と自嘲気味に語った。

今は関東方面から移住してきた住民もおり、なぜか移住者も金持ちが多いのだそうだ。

無論、いわゆる「未指定地区」である。「四日市には4地区がある」ということは、知る人ぞ知ることなのだそうだが。ここは唯一の未指定である。『四日市の部落史』にも、ここのことは全く触れられていない。