安芸高田市取材記事は反響が大きく、中には地元と思われる方から、探訪リクエストのお便りも頂いた。中でも安芸高田市最大の古村としておすすめされたのが旧吉田町の古村である。

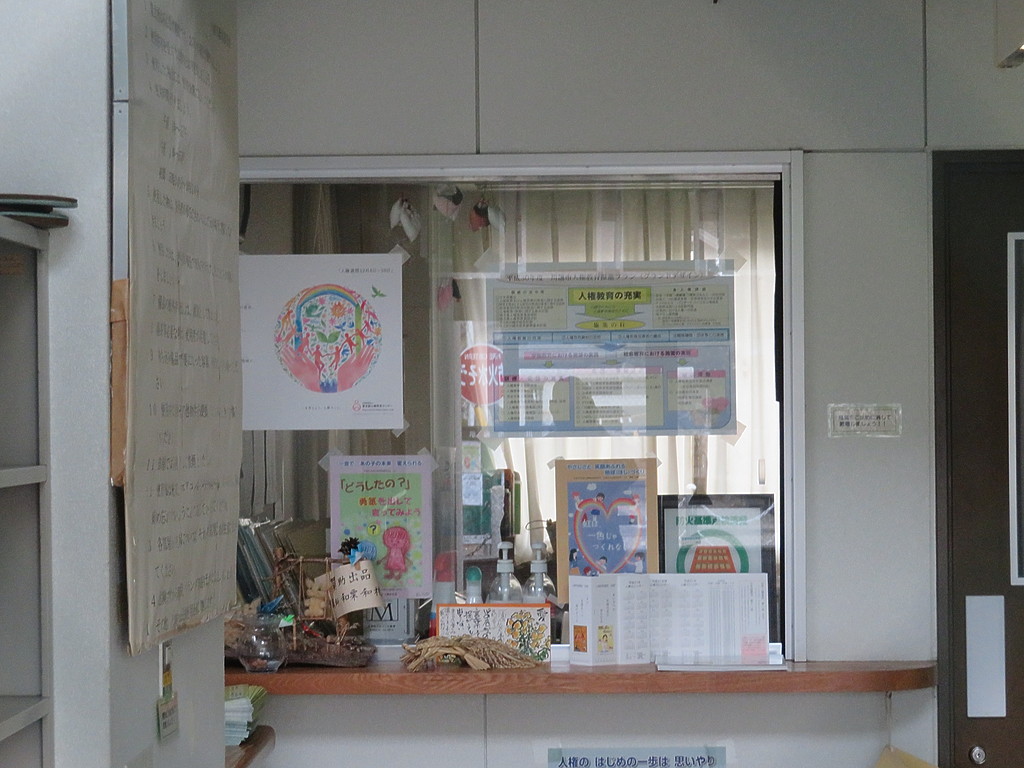

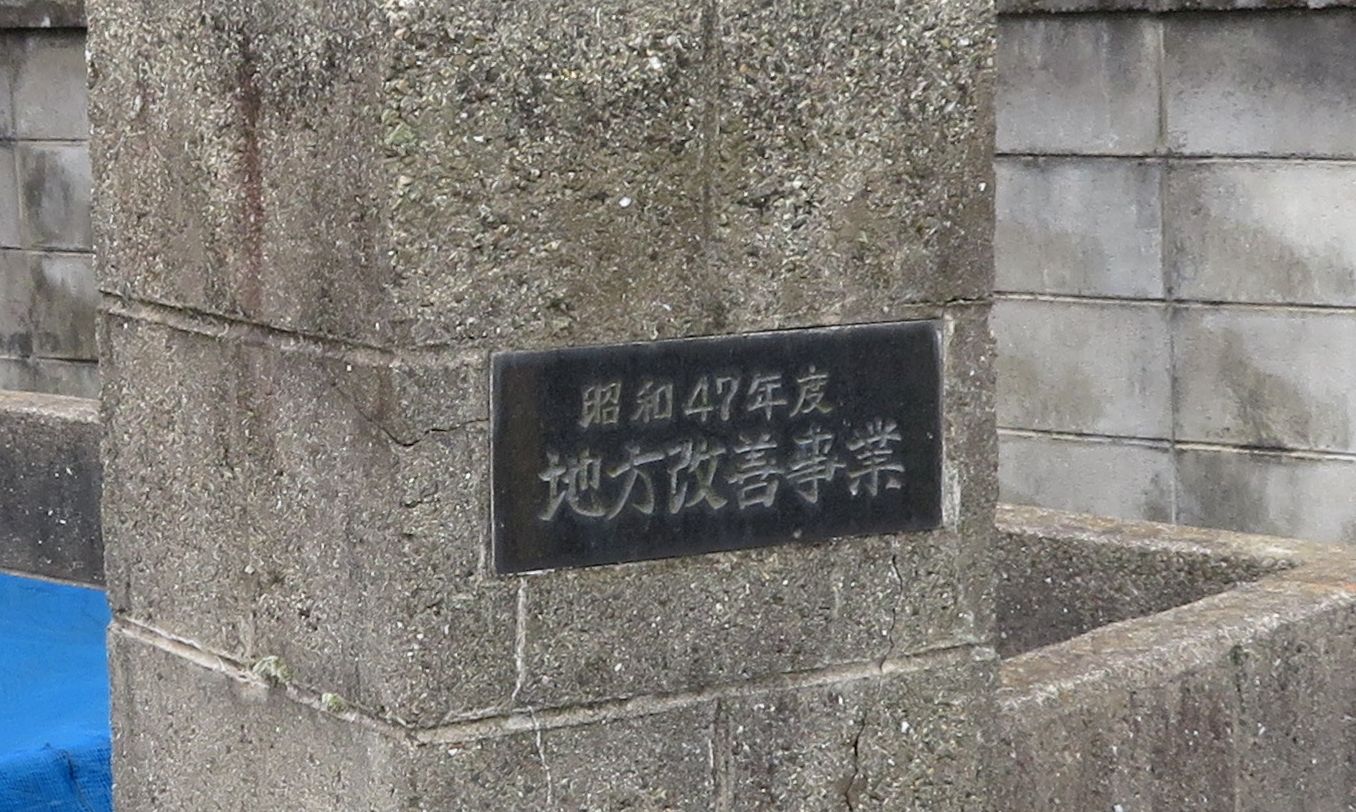

吉田東集会所が『安芸高田市公共施設等総合管理計画 個別計画』に掲載されており、「本編に示す地区集会所は、当初、同和対策事業により人権・同和問題の解決を促進するとともに、福祉の増進及び地域コミュニティ活動の拠点づくりを目的に(同和)教育集会所として建設された」と書かれている。

これがその集会所。先の資料によれば、現在は「もっぱら地域コミュニティ活動の拠点」として使われており自治会館のような使い方がされているようである。年間の延べ利用人数は100人、管理費は16万9000円である。

そのため、今は同和だの部落だのといった掲示物は見当たらない。職員も常駐していない。

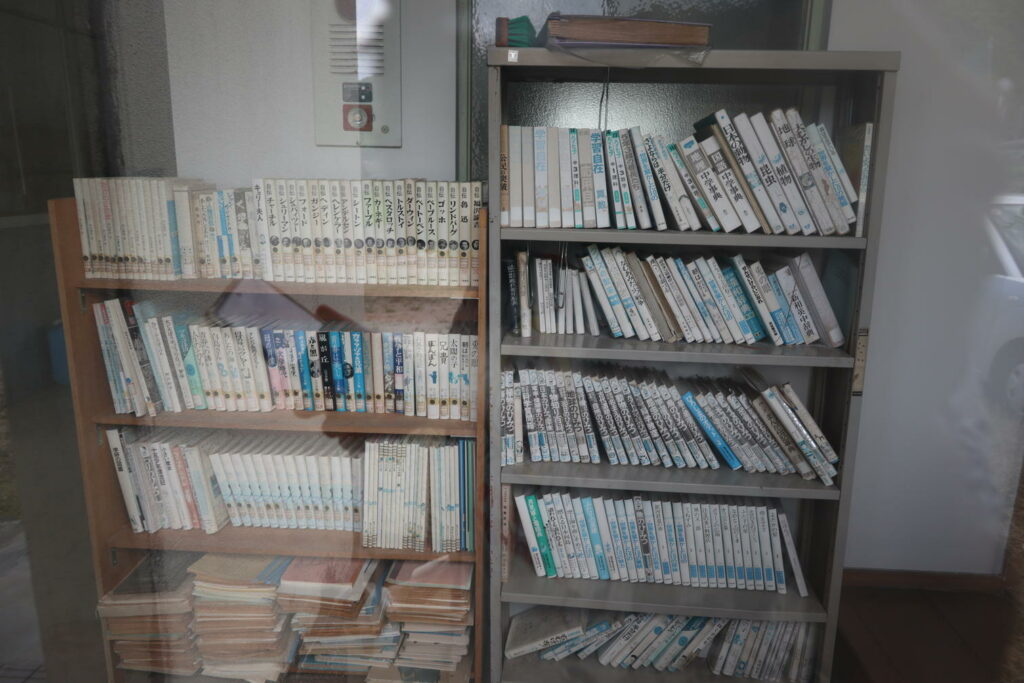

窓から本棚が見えた。窓に近いのですっかり日焼けしてしまっている。しかし、あの平積みの資料には重要なことが書かれていそうな気がする。

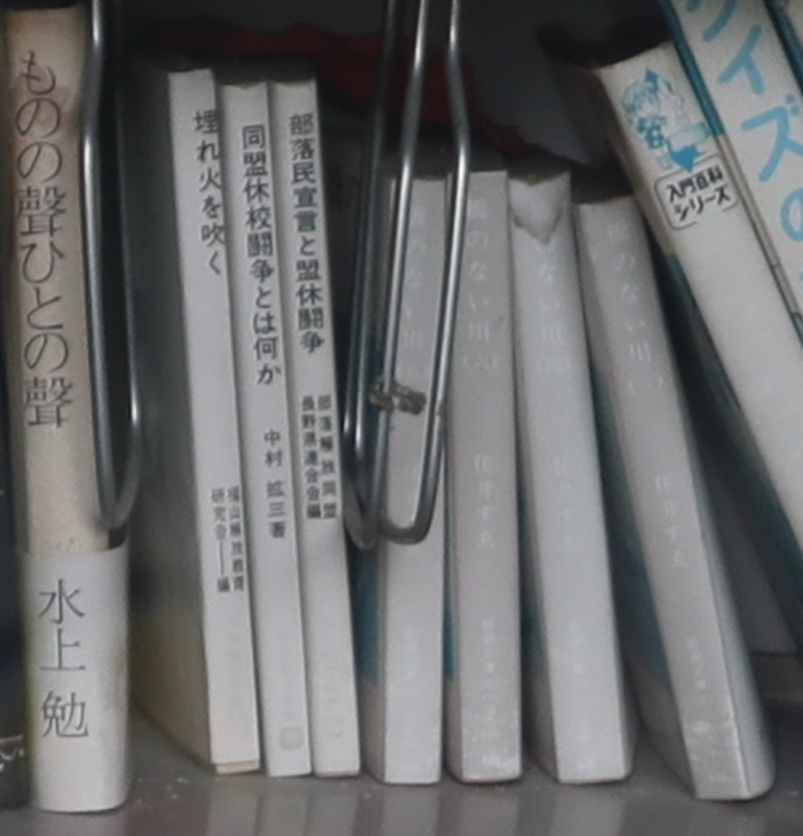

普通の児童書がほとんどだが、かつての運動を思わせる本がわずかながら混じっている。

内堀、外堀という地名から分かる通り、この古村は城と関係があるだろう。実際、近くには毛利氏の城である、郡山城跡がある。

毛利氏との関係を調べてみてはと言われたが、平日の昼間のせいか、とにかく人がいない。

どれだけ人がいないのかというと、村の中を堂々と鹿が歩き回っているくらいである。人が近づくと一目散に逃げてしまうため、写真に撮りそびれたので、ぜひ動画をご覧いただきたい。

幹線道路に近いあたりでも、下をみると鹿の糞が散らばっている。

古村は山の斜面の特徴的な立地である。おそらくは、毛利氏の支配下では武具の製作などをしていたことが考えられる。

1589年に毛利輝元が広島城に移住した。その頃に福島町の古村が出来たというから、もしかすると福島町のルーツもここにあるかも知れない。

外堀は関東で言うところの、谷戸のような地形になっている。その場所に新しく整備された墓地がある。

石碑に刻まれた年は1998年。やはり比較的新しい墓地である。

急傾斜地の標識には外堀地区とある。

墓地に入る途中の道の脇に外堀地区の倉庫があるが、中は空で周囲は荒れ果てていた。

宗派はほとんど浄土真宗のようだが、一部日蓮宗系や宗教色のない墓石も混じっている。

全く人がいないし、車さえも見かけない。

1970年5月の『部落』に吉田町市街地周辺のA地区について、「差別による生活阻害のため、地区の人々の仕事は単純労務や行商など、その日稼ぎのものが多く、その上夫婦共稼ぎのため日中は殆んどが留守家庭です」という記述がある。

そこから、会社勤めの住民が多いということが想像できる。「差別による生活阻害」があるなら、自営業者が多くなるような気もするが…

ここが琴山神社。さきほどの墓地はこの神社から名前を取ったのだろう。妙見社とも言い、祭神は妙見菩薩(北辰尊星王)。

境内には舞台があり。祭りの際はここで歌や演劇をしたことであろう。

昭和29年の寄進者の名字はさきほどの墓地の名字と重なっている。

神社の近くに廃墟がある。この土地は車で入れないし、細い道を通って階段を降りるしかないような場所にあるので、人が住まなくなってしまったのであろう。

なぜぼろぼろになった家を写すのかと言われることがあるが、単に趣があるからだ。この古村にとりわけ廃墟が多いというわけではない。

周囲には山椒の香りが漂っていた。

さて、細い道を通って今度は内堀へと向かう。空き地が多いのは、家があった跡かと思ったが違うようで、かつては田畑だった。かつては農家が多かったはずだが、1970年頃から生活スタイルの変化があったのではないか。

なお、吉田町での差別事件の事例として、大正10年の『特殊部落の解放』に書かれた事例がある。

柏木という人物が吉田町大賀屋(現在の安芸高田市中心部)の木村式造が所有する銭湯を訪れたところ、今日は休業だからと入浴を拒まれた。そこで柏木が木村を詰問していると、吉田警察署の巡査部長が出てきて「(入浴を拒絶するのは)特殊部落の人だからだ、其の方が入浴すれば、外の客が入浴せぬようになるではないか」と怒った。

そして、なぜか柏木は留置場に入れられてしまった。

町の有力者や、当の木村さえも柏木を許せと言っているのに、巡査長は無理やり告訴状を作って、柏木は懲役2ヶ月に、控訴したものの最終的に罰金刑になってしまったというものである。

ただ、柏木の罪状は何だったのか、木村が柏木の入浴を拒んたのは本当に「特殊部落民」だからだったのか、不明な点が多い事件である。

特殊部落というのが具体的にどこなのかも不明だ。さきほどの神社では柏木という名字は見当たらなかった。

標識に「内堀川」とある。

内堀のどん詰まりも谷になっている。

なぜかベンチと椅子が。歩くたびに鹿が一目散に逃げていく。

そして、この先にこの古村で一番と言える場所を見つけた。

谷の奥には砂防ダムがあり、そこから冷たい風が吹き下ろしてくる。この日は暑苦しい天気だったが、ここだけはまるでクーラーの前にいるようである。そして、その風の通り道に、狙ったように御影石のテーブルと腰掛けがある。これは間違いなく。暑い日に涼むために設置されたものだろう。

ここは安芸高田市の中心部にほど近いのだが、自然に囲まれていて、小高い場所なので景色もよい。

ただ、地形が特徴的で、あえてこの場所に村があるのは何らかの意図を感じる。街道を見下ろせる位置なので、監視の役目もあったのかも知れない。

天正期(1573~1592年)の毛利氏の分限帳には、ここから5kmほど離れたところの人びとを「多治比茶せん」と記載されているそうで。研究者によると毛利氏は鉢屋・道の者・宮番ではなく、茶筅と呼称していたとか。

#e064f1a6391be125580bb2e981465fe2

茶筅なのですね

竹細工作っていたというような話も聞いたのでいかにもです

青迫太郎丸

#f7db82d44e349b71ffe7c00cb44b55ad

都会の人間からしたら、

ただの田舎にしか見えないです。

このような 寂れたムラを

再生する方法は

無いですかねぇ?

鹿やキョンを沢山

放牧して、捕らえて

どんどん食べるとか。

#524f9b581881729af94c71f4e83fb119

毛利城コンタ図を読むと地名のとおり毛利城を囲む天然の曲輪です。毛利輝元が広島城に移住したとき職人は同行したのでしょう。近世の街道筋にある部落、村境にある部落は警護、監視の役を担っていました。近代明治になって警護は警察の業務になりました。

毛利城コンタ図、Googleストリートビューを載せていただくと分かりやすいし研究できます。

#e6a05d38e1a913e9318e21376dac8d00

合掌

全て拝見したわけではありませんが、

感じます所は、ご自身が、個人で、被差別部落の昨今を研究されるのは自由と思います。

しかし、不特定多数の人に、地図で、被差別部落が知らされるということは、現実に、部落差別をする人も、企業も、全くなく、被差別部落の関係者も、何ら、問題を持たれないのならば、かまわないと思いますが、御承知のように、現実に、部落差別をする人や企業があり、結婚差別、就職差別、土地差別などがある限り、差別者は、差別し、被差別部落の関係者は差別されるということが考えられますから、インターネットなどで、被差別部落を紹介されることは容認できません。

そうではないでしょうか。

そうお気づきくだされば、即座に、インターネットなどで、被差別部落を紹介されることを中止してくださることをお願いいたします。

合掌

#c7b854b199bb30038136e3d691b8fd50

結婚差別、就職差別、土地差別は悪質デマ、プロパガンダです。洗脳から解かれて下さい。

#836d935df64072dd5389fe14f3189877

•「山陰筋・中国筋では、尼子落武者伝説は、いろんなところで被差別民衆の歴史と深く関わっています。たいていの部落で、その伝承が語られています。しかし荒唐無稽な口碑としてばっさり切り捨てるわけにはいかないんですね。広島藩の革田頭も、自分たちの先祖は尼子の落武者であるという由来書を残しています」。沖浦和光の発言。『日本の聖と賎 近代篇』(野間宏、沖浦和光、人文書院、1992)より。

内外堀四二二四一農業商業下吉田町吉田外堀 吉田に植崎姓2件。2000年電話帳。広島県同和地区より

•「後藤陽一氏の紹介された史料によりますと、毛利元就は、かわた頭の天野了伝を三百石で、伍家孫左衛門を百石で召し抱えたようですネ。御用職人としては手厚い待遇で、いかに皮革の調達に苦心していたか分かります」。野間宏の発言。『日本の聖と賤 近世篇』(野間宏、沖浦和光、人文書院、1987)より。

•「もともとは山窩だったといわれている被差別部落は各地にあります。私が直接見聞したのでも、熊本、広島、三重にありました」。沖浦和光の発言。『日本の聖と賎 中世篇』(野間宏、沖浦和光、人文書院、1985)より。

#4bc0416d75a70f481628d561edaba0c3

内外堀四二二四一農業商業下吉田町吉田外堀 吉田に植崎姓2件。2000年電話帳。広島県同和地区より

同和地区とは69年同和法による同和対策事業対象地域に国県市町が指定した行政用語造語のことです。未だ行政の地区指定は続いています。

部落民宣言同盟休校の図書がありますがシンパの先生が指導されていたのでしょうか。

同和事業同和教育を行い逆差別が生まれました。県内では差別だと言って厳しい私的制裁糾弾も行われ自殺した教職員もおられたと聞きます。寝た子を起こして今更寝た子はないでしょう。

部落差別は隠して無くなる差別ではありません。隠すから暴かれる、暴かれるから隠すのでなく解放すれば良いのです。地元の人はみんな知っていることです。

「暴く」から「隠す」を隠さなければ、「暴く」必要はなくなります。

#4bc0416d75a70f481628d561edaba0c3

隠す、暴く、それぞれに意味があります。

宮部龍彦氏の資料に解放団体の理論家の先生が明快に応えた命題を見つけました。

「隠すからこそ暴露することが意味を持つ。隠さなければ暴露することに意味はなくなる」という命題です。この命題に私は賛同します。

#d89632f36df6f5bdd871083c1d43ea25

住田先生の理論ですね

「隣保館(人権福祉センター)」「集会所・教育集会所」が部落の場所の目印になっています。

市の「公共施設設置及び管理条例」を閲覧すれば場所が分かります。

部落の場所の目印であるこの施設を根絶すれば拡散されることはありません。これらの施設を設置した安芸高田市は廃止する義務と責任があります。部落の場所を拡散されることが人権侵害だと言われていますが、人権侵害を引き起こす一番の原因は安芸高田市行政にあります。同和地区住民を騙し、似非隣保事業で隣保館補助金を不正受給している安芸高田市を糾弾する!

#0204a496633586ac2984b024dd099057

江戸の吉原遊郭を舞台にした大河ドラマべらぼうが放送されています。

吉原遊郭の近くには非人頭車善七の村があり商家の主人から訴えのあった遊郭に入り浸り身上を潰す放蕩息子を大岡越前の裁きにより身分を落とし車善七預かりとし性根を叩き直した。改心すると元に帰したと言われる。男はつらいよ車寅次郎さんは車善七の末裔と言われています。

浅草には関八州を支配した穢多頭弾左衛門が住んでいました。

穢多は徳川幕府が名付けた賤民の呼称ですが諸藩で呼称は違っていました。

矢野弾左衛門は長史と名乗った。孫文はシナ人と名乗った。インド仏教(釈迦)の言語はサンスクリット語、中国で漢訳され日本化された。仏教のある宗派の経文に禽獣、旃陀羅、女人往生-変成男子、五障三従、根欠、癩などの用語が出てくる。禽獣とは恩義を知らず道理をわきまえない人、禽や獣にも劣るやから衣冠禽獣鳥や獣のような人とある。浄-不浄、仏教の光と影の問題、置き去りになっている。

#6c00374df8b920b990c064e644fa659a