吉岡温泉のすぐ近くに、高殿という部落がある。ただ、ここは松原であって、吉岡温泉とは別の地区である。

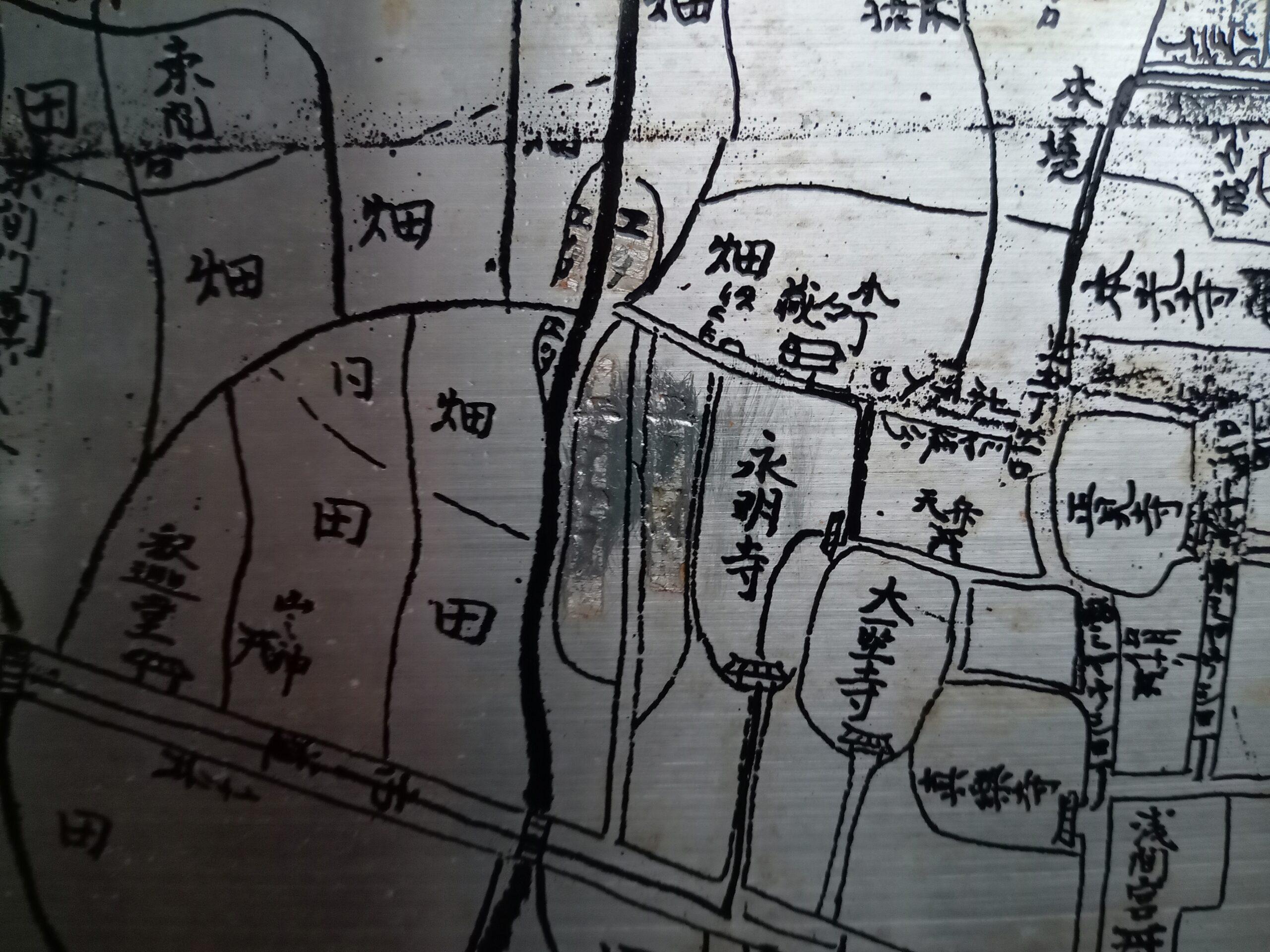

文献では安政4年(1857年)の「各郡御普請御丁場不勤村々書上帳」という文書に「松原村穢多」という記述がある。ただ、この部落について記述された文献は少なく、具体的にどのような起源で、何をやっていたのかはっきりしない。

世帯数は1987年に8世帯、1923年に12世帯、1935年に9世帯、1997年に16世帯と記録されている。

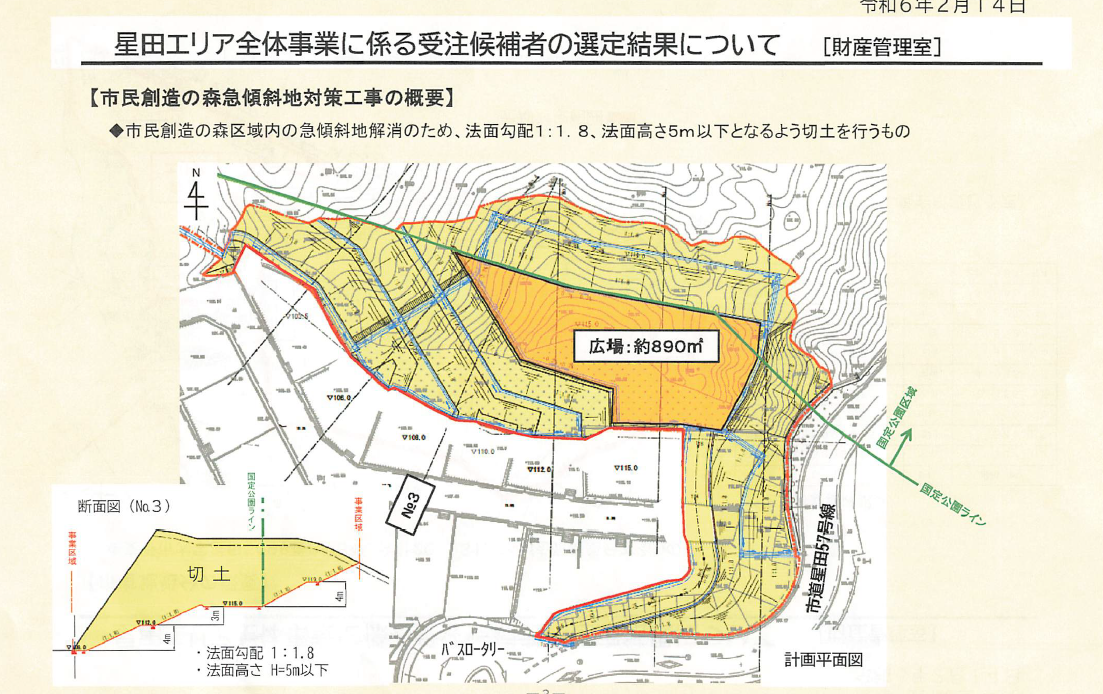

部落の入り口にある吉岡ポンプ場。鳥取市の水道施設だ。「吉岡」と名が付いているが、住所で言えば松原にある。

鳥取の多くの部落が本村に隷属する分村という関係にあったが、高殿は地理的には1つの独立した村のような場所にある。松原の本村は湖山池の近くにあるが、高殿はそこから1キロ以上離れており、むしろ吉岡温泉の方が近い。

部落の中は比較的広々としている。極端に急峻な土地でもなく、戸数も多くないためだろう。

昔の航空写真を見ると、部落の奥にある谷が、かなり上の方まで棚田になっており、山の木が切り出されて禿山になっている。

これは高殿地区会館。同和対策の施設である。

ちなみに、隣保館が谷山地区との間にあるが、行き忘れてしまった。

整備された道路と公園。

部落の中に入ると、荒れた家や空き地もあるが、鳥取市の郊外では別に珍しくもない光景である。

むしろ、部落に入るこの道路は、この規模の集落にしてはかなり広い。車を路上駐車させるゆとりのあるところが、同和地区であることを感じさせる。

ここ、行ったことがあります!古い文献にそういう記述があるんですね。勉強になりました。

それらしいと思われる施設さえなければ、何てことないどこにでもある普通の農村集落なんですけど。

開けた沢地形に棚田。その上に溜池。日当たりの悪そうな北側にビッチリと狭い路地の集落をつくる。

鳥取県(というか全國)のどこでもある風景なんですけどね。(簸川平野のような散落のほうが日本じゃ珍しい。この県ではそんな風景記憶にない。)

ちなみに吉岡ポンプ場は確か山越えした集落へ諸般の事情(それ関係ではないよ)により急遽設置されたポンプ場のはずです。その証拠に近くの峠のてっぺんに配水地があります。

コメントありがとうございます。

実は松原村穢多が本当に高殿を指すのか確証がありません。江戸時代の文献によれば、吉岡温泉や六反田の辺りには鉢屋や非人があちこちに住んでいたようです。穢多は大抵どこかの村に隷属しているので、穢多村は本村に寄り添うような場所にあることが多いのですが、高殿はかなり離れています。

でも、松原の行政区画に入っているということは、やっぱり松原の枝村と認識されていたのかな、という気もします。

昔見た景色が広がっていて懐かしく思いました。鳥取市の被差別部落の分布図を拝見したのですが、湖山町や末恒に部落が存在しないのは何故でしょう?比較的新しい地区だからでしょうか?小中学生の時には同和教育を熱心に行っていたので、てっきり含まれているものだろうと思っていました。鳥取ループ氏の見解を伺いたいです。エントリとは別の話になってしまい申し訳ありません。

湖山町や末恒に比較的近い場所だと、賀露に非人や鉢屋がいたという記録があります。

鳥取藩では非人は世襲されないもの、鉢屋は特定の地域に留まらないという考えがあって、廃れたのだと思います。

それ以上のことは分かりません。

初めまして!福岡 筑後市?にも部落があります!場所は国道209の一条の手前の久留米と筑後市の境の所に西原という信号のところではないか?と思いますが久留米から筑後市内に行く時、右か左側にニコイチ?が見えます!ある人から聞いた話ですがあの場所も部落があるらしいです!

調べたところ、筑後市一条の木松団地ですね。

昭和50年代に作られた市営住宅ですが、たまたま平屋根のニコイチ形式が流行った時期に作られただけで、同和住宅ではないようです。

部落ではない可能性が高いと思います。

初めまして。鳥取在住です。大変興味深く読ませていただいています。

小中高と同和問題については授業がありましたが、何かこう一方的というか、披差別側からの事件歴史ばかりの判で押したような内容で、確かに問われれば部落差別は悪いことと誰でも答えますが、何故そうなのか、可哀想だから?何故可哀想なのか、可哀想と哀れみをかけることは、対等な立場として正しいことなのか。

披差別側からの一方的な歴史ばかり教えられても、そこに至る本当の経緯や歴史もわからず、本当の意味で納得しづらくて。

鳥取に披差別部落が多いのは、何故なんでしょうね。

地理的に水害が頻繁し、住むのに難儀な場所が多いことは地史や古地図を見るとわかりますが、本当にそれだけなのかなと。

とりあえず分かっていることは、天神川沿いや千代川沿いの部落は、「差別されたから条件の悪いところに住まわされた」ということではないと思います。差別と貧困、どちらが先にあったかと言えば、間違いなく貧困が先にあったと思います。天神川沿いは明治後期以降の開拓部落(言ってしまえば「なんちゃって部落」)であることがはっきりしていますが、千代川沿いはおそらく口減らしで移住した百姓や避難民が起源ではないかと思います。古海、田島、西品治、下味野あたりは、穢多の系統にある住民は少なく、大多数は明治以降に移住した、ただの貧民であった可能性が高いです。

一方で、この記事の高殿や、嶋部落は江戸時代の穢多の系統の家が比較的よく保たれているのではないかと思います。

何れにせよ、歴史を調べれば調べるほど、部落を探訪すればするほど、変な敵対心や歪んだ贖罪意識を持たせるような教育は間違いであるように思います。そもそも90年代までの近世政治起源説を前提とした教育は、歴史学的には誤りであったことがはっきりしています。嘘を教えておきながら、しれっとして反省していないのは問題です。

返信ありがとうございます。

なんちゃって部落、、(笑)

思わずニヤリ&なるほどです。

貧困が原因と考えられるなら、尚更です。

部落が多い割には、昔の地図を見ても、特に目立つ産業や大きな刑場、留置場があるわけではなく、神社も由緒正しくても、それほど大きくはありません。

部落というのは自分から見ると、元々は需要があるから発生した、特殊職業のプロ集団というイメージが漠然とあるので、特に有力な指導者が居るわけでもなく、需要もそれほどなさそうな場所にたくさん存在するのは何故だろうと不思議に思っていたんです。