今回は、三重県内でも比較的大きな部落である、伊賀市八幡町にやってきた。ここは1967年と昭和49年の2回にわたって同和地区精密調査の対象となっており、よく研究がされている特徴がある。

戸数および人口は1872年に160戸739名、1934年に346戸1717名、1967年に570戸1938名、1974年に700戸2037名と記録されている。

この部落のことが掲載された、2つの同和地区精密調査報告書は以下から見ることができる。

全国同和地区実態調査結果・精密調査 昭和43年3月

同和地区精密調査報告書 昭和50年3月

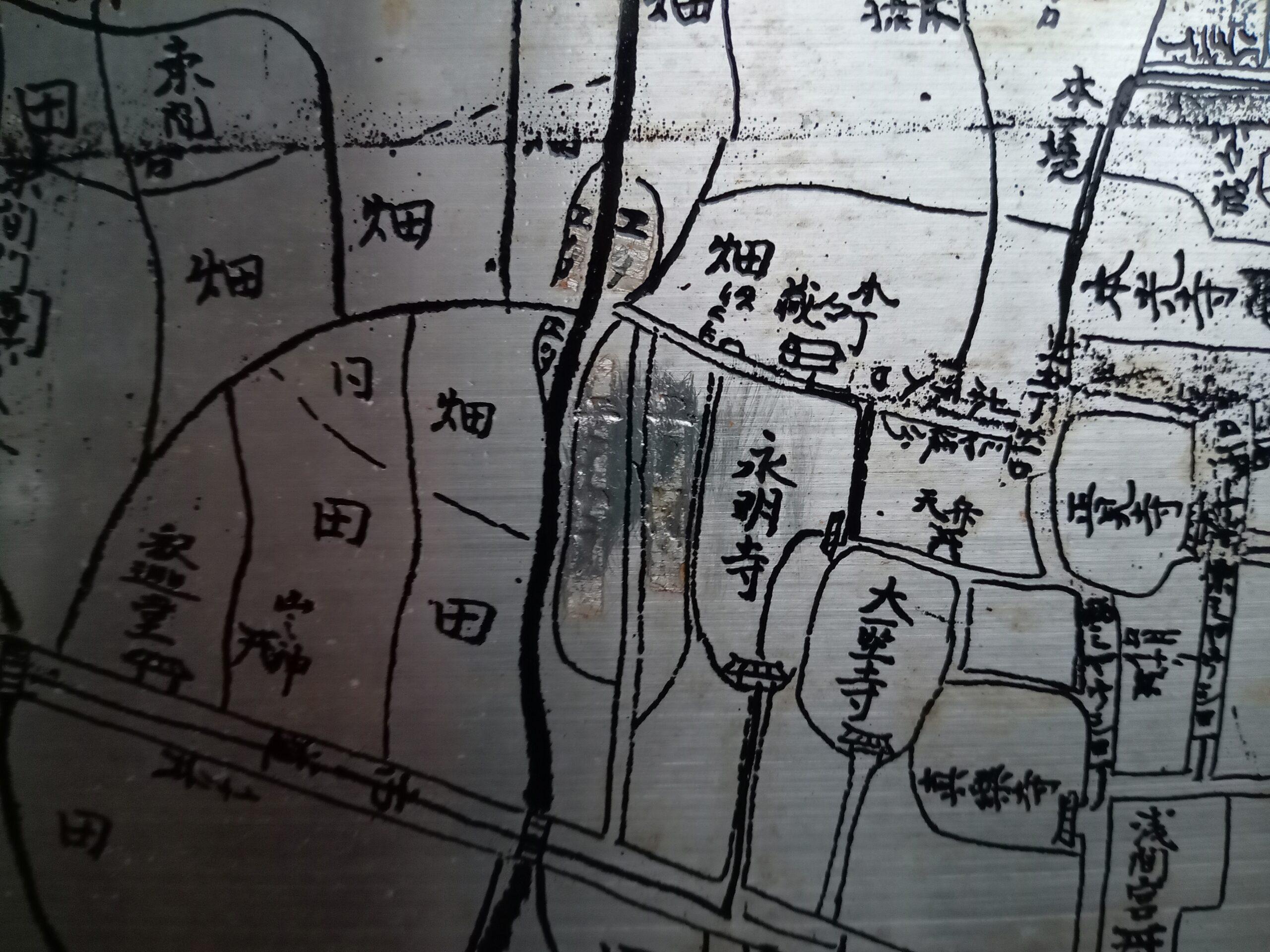

弘化3年(1846年)の宗門改帳によると「北浅宇田村西ノ平」と称した当時の部落の戸数は22戸に過ぎなかった。当然、以降の人口増加は自然増では説明できない。

このことについて、昭和43年報告書では長田川、久米川の氾濫によって居村を捨てた住民が高台である西ノ平に集まり同和部落を形成した、中には伊賀郷士、江州・播州からの移入者もあると説明している。しかし、昭和50年報告書では明治初期に年季奉公人が皮革の仕事を求めて甲賀地方から流入し、また上野地方の非人集落が一体になったと説明が変わっている。

現地に行くと分かるが、部落は斜面や崖で囲まれており、明らかに高台になっている。また、1948年の航空写真を見ると、国道422号線の南側に張り付くように家が密集しているのが見て取れる。

昭和43年報告書は、八幡部落は「地方都市における「労働型」の地区の典型」としている。これが何を意味するかというと、八幡部落は全体として見ると伝統的な賎民の集落というよりも、スラムに近いということである。昭和43年報告書にある通り、賎民とは無関係な人が多く移り住んできており、実際、住民のほとんどは賎民とは無関係であると考えられる。

部落には公営住宅が立ち並んでいる。写真の団地は昭和50年代に建設された西之平団地。こういうところに西ノ平の名前を残している。昭和50年報告書によれば、結婚による世帯増などから第二種公営住宅の建て増しをしているとある。

昭和50年の航空写真では、この場所はまだ民家が密集していることから、それらを撤去して団地の用地にしたのだろう。

これらの古い公営住宅は昭和40年代に建設されたもので、既に耐用年数が来ており、新規の入居者は入れていないものと考えられる。この場所はかつては畑が広がっていた。

公営住宅ではない民家もあるが、廃墟もちらほら見受けられた。部落を歩いていても、あまり人と出会うことがなく、活気が感じられない。

昭和50年報告書には次の記述がある。

なお、地区内には、改良住宅に移転した世帯と、従来から宅地と住宅を所有している世帯との間に、改良住宅居住世帯を下層とする差別意識があるといわれている。この差別意識は、B団地88世帯のうち40世帯が生活保護世帯であるということにもよるようである。さらに地区内には、在日朝鮮人にたいする差別意識もあるといわれている。

「在日朝鮮人にたいする差別意識」というのは、いかにもありそうな話だ。わざわざ書いてあるということは、文字通り特筆すべきことだったのだろう。伊賀市と言えば2007年に在日コリアンに対する住民税を長らく半額にしていたことが発覚したことがあった。差別意識という言葉が適当かはともかく、何かしら後ろめたい感情がなければ、特定の民族だけ税を減免しようなどという発想は出てこないはずだ。

これは浄土真宗本願寺派の法善寺。寺の前には寄進者の名前が張り出してあったが、住民の名字は様々である。やはり、幕末から明治にかけて様々な地域から移住してきた人々による部落であるという説を裏付けているように思う。

共同浴場、作業場、児童館、隣保館(市民館)と、同和対策施設は一通り揃っている。

こちらは共同墓地。後ろに見えるのは「さつき団地」で、高台の下にある。

高台の下には他にも民家や団地があるが、これは昭和50年以降の比較的新しい時代に作られたものだ。高台の下は住所表記では「久米町」となるが、八幡町内に用地がなくなったので、町外に用地を確保したと考えられる。

古くからの「久米町」は高台の南東側の下にある。失礼ながら、あまり綺麗な集落とは言えないので、ここも部落だと思ってしまいそうだが、筆者の目から見るとここは部落ではないだろう。

得楽寺は天台真盛宗の寺で、部落の寺とは考えづらい。なお、この寺はさきほどの法善寺とは違い、ほとんど空き寺のような状態だという。

得楽寺の周囲には開運神社をはじめ、朽ちた神社群がある。住民によれば、四国から来たとある一族がここに勝手に祀ったものだという。もちろん八幡の部落とは何の関係もなく、久米にありながら久米の住民とも関係のないものである。当初は久米の住民が清掃などを行っていたのだが、今は完全に放置されている。

>筆者の目から見るとここは部落ではないだろう

鳥取ループさんはどのような基準で部落とスラムを見分けておられるのですか。

なお『部落産業の史的分析: 三重県上野市八幡部落』p.149には「八幡町、久米町を含む、いわゆる八幡部落」との記述があります。松井久吉の住所も「三重県阿山郡城南村久米」ですね。

八幡のように同和地区指定された部落は、地区内と地区外でインフラの整備状況ががらっと変わります。八幡町の南側の集落は事業が入っていないように見えます。少なくとも行政は部落と認識していないということです。

住民に聞いてみましたが、「ここは八幡とは別」と明言してました。

住所表記は当てになりません。部落が住所表記の境界をまたいでいる例はいくつもあります。

例えば愛荘町の長塚や米原市の上多良がそうです。

>住民に聞いてみましたが、「ここは八幡とは別」と明言してました

部落の内部で同和地区指定をめぐって争いがある場合、地区指定に反対する側が「うちは部落じゃないから同和対策事業は要らん」と言い張ることもあるのではないでしょうか。兵庫県養父市の十二所がそうだと1979年の『部落解放』に書いてあります。

解放同盟に肩入れするわけではありませんが、全解連が言っていた「でっちあげ同和地区」にしても「住民が認めたくないだけで、実は部落なのでは?」と思えるふしがあります。

たとえば大分県国東市武蔵町古市藤本ですね。一部の住民が「オレたちは、部落民でもないのに勝手に(部落だと)デッチ上げるとはけしからん」と怒ったそうですが、毎日新聞大分支局編『熱い叫び』33頁によると、地元の役所は壬申戸籍に基づいて同和地区指定したとのこと。そうすると、前述の住民は自らの出自を知らなかっただけなのではないかと思えます。

すると、壬申戸籍の何を基準に指定したというのが気になります。ほとんど身分の記載はなかったのだから、本籍があそこだから部落民ではないかくらいの話でないかと思います。

そもそも八幡に関しては労働型部落とある通り、ほとんどの住民は流れ者で、賎民にルーツがあるとは思えません。

一方、八幡町の南側の集落はスラムではなくて、古くからあそこに土着している人の集落だと思います。

そういう意味で八幡町とは別なのであって、同和地区指定をめぐる争いがあったわけではないでしょう。

「八幡町、久米町を含む、いわゆる八幡部落」という記述は、八幡町と久米町が部落ということではなく、八幡部落の区域が住所表記上の八幡町と久米町にかかっているという意味だと思います。

以前こちらの地区訪問を依頼した者です。

大変興味深く読ませていただきました。

これからもお体ご自愛され、たくさんの地区訪問を期待しております。

どういたしまして。他にもリクエストがありますので、徐々に回っております。

お疲れ様です。

「なお、地区内には、改良住宅に移転した世帯と、従来から宅地と住宅を所有している世帯との間に、改良住宅居住世帯を下層とする差別意識があるといわれている。この差別意識は、B団地88世帯のうち40世帯が生活保護世帯であるということにもよるようである。」

今回はここが一番のお気に入りです。私の働く地区でも同じような傾向がみられ、先日も一軒家に住む方が相談に来た時に、差別するわけではないけどと前置きしながら改良住宅住民へのヘイトをまき散らして帰っていきました。どこでも同じようなものなんですね。

そうですよね。「ようである」「いわれている」とぼやかしていますが、事実だったのだと思います。

精密調査に来た調査員に対して、住民が改良住宅住民と在日コリアンに対するヘイトを振りまいて、調査員が困惑している様子が目に浮かびます。

https://twitter.com/mogura2001/status/1003719625022926850

「部落解放同盟は、漫画の四本指表現に団体として抗議したことはないし、今後も抗議する気はないと繰り返し表明してる」って本当ですか? 出典が知りたいものです。

「漫画の四本指表現に団体として抗議した」ということは出典がないので本当だと思いますが、「今後も抗議する気はないと繰り返し表明してる」というのは私も知りません。

http://www.city.iga.lg.jp/cmsfiles/contents/0000003/3531/14_2-9.pdf

この資料を見る限りでは、改良住宅なのは4階、5階建ての住宅のみで、八幡町内の平屋の住宅及び、久米町の2階建て住宅は一般の公営住宅ですね。

一般住宅と、改良住宅の配置を見る限り、久米町の元の集落は、少なくとも行政としての同和地区という認識ではないように思います。

改良住宅の棟番号を見る限り、八幡町に土地がなく(同和対策前に、一般の公営住宅を建ててしまったため)買収が出来た久米町の土地に改良住宅を建て、其処へ移転させてから八幡町内に順次住宅を建てたのではないかと。

改良住宅だけで24棟で約700件。確かに、自然増では考えられないような数字ですね。

部落内差別というより同和と関係ない流れ者が、この改良住宅にのうのうと住んでいることの嫌悪の現れではないのでしょうか。

公営住宅については健さんと同意見です。

久米町に多数の公営住宅と集会所を見ましたが、八幡町の土地が足りなくなったので久米町にはみ出したもののように見えました。

久米町の古い集落は、そのせいで地元から部落と思われているのではという気がします。

祖父母がこの付近に住んでいたのですが、筆者の見立てと伝え聞いたことはほぼ一致していますね。歴史ある住民以外は、伊勢湾台風で被災した周辺住民が、高台に移住してきたケースが多いと聞きました。現代風にいえば被災者の仮設住宅が形成されたわけです。その後、彼らの恒久的な住居、もちろん本来の同和対策も含めて多数の市営住宅が作られたようです。

ありがとうございます。1934年から1967年の人口増加は伊勢湾台風の影響がありそうですね。

『人間みな兄弟』でも伊勢湾台風の被災者が各地の部落に流れてきたとあるので、関西や東海の部落を調査する際は頭に入れておくことにします。

古くからの伊賀市民(昔は上野市)ですが、久米も部落と聞いてますよ。

その久米、というのは具体的に久米のどこのことを指すのでしょうか・

久米の中にもいくつか集落があるようで、久米も部落というだけでは、ざっくりし過ぎているように思います。

お返事ありがとうございます。場所としては文面にあります開運神社の近くで、うまく説明できませんが、児童館から開運神社に下る細い道があります。そこを下って、久米小学校へ続く道の周辺です。小学校時代、ざっくりかもしれませんが久米と八幡町の子供達は、特別教室というのがあり、放課後に児童館で勉強していました。

重要な情報ありがとうございます。もしそうであれば、久米も部落である可能性が高いですね。

また近辺に行く機会があれば、再探訪して真相を解明します。

様々なお取り組みを興味深く拝察しています。

今回の探訪記事では、【弘化3年(1846年)の宗門改帳によると「北浅宇田村西ノ平」と称した当時の部落の戸数は22戸に過ぎなかった。当然、以降の人口増加は自然増では説明できない】に新知識を得ました。なお、明治3年(1870)に木津川の氾濫によって75戸が浸水し、6名が溺死する惨劇があり、翌年、『避水移居窮民救済願』が出され、翌々年、下小場の153戸が久米村の高台に移住し、残った上小場は守田町となりました。25年の間に戸数が約7倍になっており、探求心をそそります。

開運神社ですが、この社は明治に入り、上野の有志が開栄社を設立し、上野城代侍大将藤堂新七郎(5000石)屋敷内に祀られていた開運宮を「開運神社」と改称して遷宮したものです。明治15年(1882)の手水舎の御手洗鉢には久米村の10家の名が刻まれており、受け入れ住民との深い関りを感じます。

最後になりましたが、御舎の益々のご活躍を期待し、散見する諸問題が一日も早く解決して世に清風の流る日を願っています。

ありがとうございます。開運神社にそのような由緒があるとは知りませんでした。

もうボロボロでなくなってしまいそうなのが残念なところです。

早速のご返信ありがとうございました。

お気付きのように久米町が同和地区と見做される原因は、八幡町の人口が増え、自主的に周辺地区である当町へ住居を求めた方と改良住宅の建設による移住とによって混住した結果と考えます。そもそも住んでいるところで差別・被差別の区別をすることはおかしく、個人重視でありたいものです。経験上、自分自身の生きざまに自信のない方に差別意識が高く、無理に下の存在を見付けることによって自己実現を図っているように思います。一日も早く、根拠のない差別が解消されることを祈っています。

より一層のご活躍を願っています。

コロナ禍、ご自愛ください。

八幡町に解放新聞写真ニュースはまだありましたか?

市民館の「部落差別をなくし明るい社会を築こう」の看板は撤去済みでしたか?

最近、八幡町には行っておりません

「説明が変わっている」部分について。

昭和43年及び昭和50年両報告書の当該部分記述は、昭和32年(1957年)年に発行された『部落産業の史的分析 : 三重県上野市八幡部落 (部落問題叢書 ; 第1巻) 』(部落問題研究所)の「第一章 部落の歴史」(執筆担当 久保文雄氏)を元にしていると思われます。

この本以前に八幡町の歴史についてまとめられたものはなさそうで、この章については、筆者久保氏が発見した「浅宇田村庄屋文書」(弘化3年の宗門改帳を含む)を軸に、江戸時代の浅宇田村について詳細な記述があります。

ただし、これに対して、1986年(昭和61年)に上井俊記氏が、「近世八幡部落についての一考察――被差別部落と上嶋家」(『部落解放研究 : 部落解放・人権研究所紀要 (51)』所載)の一~三で異論を唱えています。

それによると、「浅宇田村庄屋文書」そのものが他の史料と矛盾があり、史料としての信頼性に欠けるという見解です(なお『部落産業の史的分析』では「浅宇田村庄屋文書」を上野市立図書館(当時)蔵としていますが、上井氏によれば同館に所蔵なしとのこと)。

ブログに引用された部分に関して、自分は上井氏の見解に同意で、

・「弘化三年浅宇田村内宗門改帳」には信頼性がなく、当時のえた村の戸数は22戸という数字は根拠に乏しい。

・浅宇田村所属のえた村(「下小場」と呼ばれる集落。浅宇田村全域がえた村ではない)は、江戸時代には木津川添いの、現在の世阿弥公園付近にあった。

現在の八幡町の地は江戸時代には無人で、ここに22戸が先住していたことを示す史料はなく、かつ、ここは浅宇田村領域ではなく、上野町のうち万町領。

久保氏による他の地理的な説明も矛盾が多い。

・久保氏の調べた明治5年の壬申戸籍にある浅宇田村154戸中、153戸は元のえた村から移住している。

これは上井氏の挙げている史料で、国立公文書館デジタルアーカイブ「三重県史稿 政治部 工業」の「避水移住」の項で確認できる。

・明治5年の壬申戸籍の作成までに、伊賀郷士、江州・播州からの移入者が浅宇田村に組み込まれたことを示す史料はない。

久保氏のこの部分の説明は、「浅宇田村庄屋文書」を元に組み立てた論理から生じる矛盾を解消するための仮説で、むしろ「浅宇田村庄屋文書」自体が後世の偽書と考える方が無理がない。

以上のように思います。

姓について、『部落産業の史的分析』31頁末尾から32頁に「壬申戸籍では、此の地区に居住する者総てに、姓名の上に皮細工を冠し、末尾に氏神金比羅社、寺浄土真宗法善寺という記載方法をとっている」とあります。

ただしこれは、無足人が被差別部落に組み込まれたという前提で、姓を名乗っていた無足人の方に焦点を当てて書かれており、江戸時代に姓を持たなかった者については触れていません。

久米村については、移住嘆願書に名を連ねていませんから、久米町の位置は江戸時代から変わっていないと思われますし、久米村が旧えた村であるという史料にも行き当たっていません。

なお、50年報告書で言及している非人集落については、報告書の筆者が深読みしすぎているのではないかと思います。恐らく、久保氏の『部落産業の史的分析』17~18頁か24頁を参照したと思われますが、この部分の記述から、八幡町の位置に非人集落があったとは思えませんでした。

ただし自分も、両筆者が論文中に挙げた史料のほとんどの原典確認はできていません(たとえ現物を閲覧できても古文書は読めないですが・笑)し、伊賀上野の歴史背景についての知識が乏しく、また、部落史は日進月歩ですので35年の間に新しい説が出て上井氏の説も古くなっている可能性もありますので、反論や補足を期待します。

#59e6b4cf0d41acb77d8c0ab5ec965bf6

ピンバック: 解放同盟三重県連委員長による 伊賀市八幡町市営住宅 駐車場収益横領疑惑 - 示現舎