「混住率」という用語がある。単位は%で、ある地域の同和関係者の比率を表す。つまり、100%であればその地域の全員が同和関係者であり、0%であれば同和関係者は一人もいないということになる。

しかし、この混住率にはからくりがある。誰を「同和関係者」と見なすかは、自治体次第である。いわゆる「属地属人主義」であれば混住率は同和地区に古くから住んでいる人の割合ということになるが、「属地主義」であれば同和地区住民は全て同和関係者であるため、同和地区の混住率は常に100%となる。

全国には、領域全体の混住率が異常に高い自治体がいくつかある。全国トップだった高知県吉川村(現在の香南市)は73.4%だ。「罪悪感よりシメシメ感」で最近話題になった滋賀県甲良町は42.94%である。混住率が異常に高い理由は「属地主義」で、しかも同和地区の範囲をかなり大きく取って統計を出しているためだ。従って「その自治体では穢多の子孫が多い」と考えるなら間違いである。混住率というのは、その自治体の裁量次第でいくらでも変わってしまう、いい加減なものだ。

さて、京都府綴喜郡井手町も混住率が高い自治体の1つだ。その混住率は26.53%と言われる。

井手町の同和地区は「北地区」と「南地区」があり、それぞれ、かつては北松原、南松原という名前だった。

1935年当時の統計によれば、北地区の世帯数は143戸、人口は645人、南地区の世帯数は140戸、人口は670人であった。当時の統計が「属地属人主義」なのか「属地主義」なのか分からないが、現在の街全体の人口が7583人であるから、井手町の部落が非常に大きいことは間違いない。

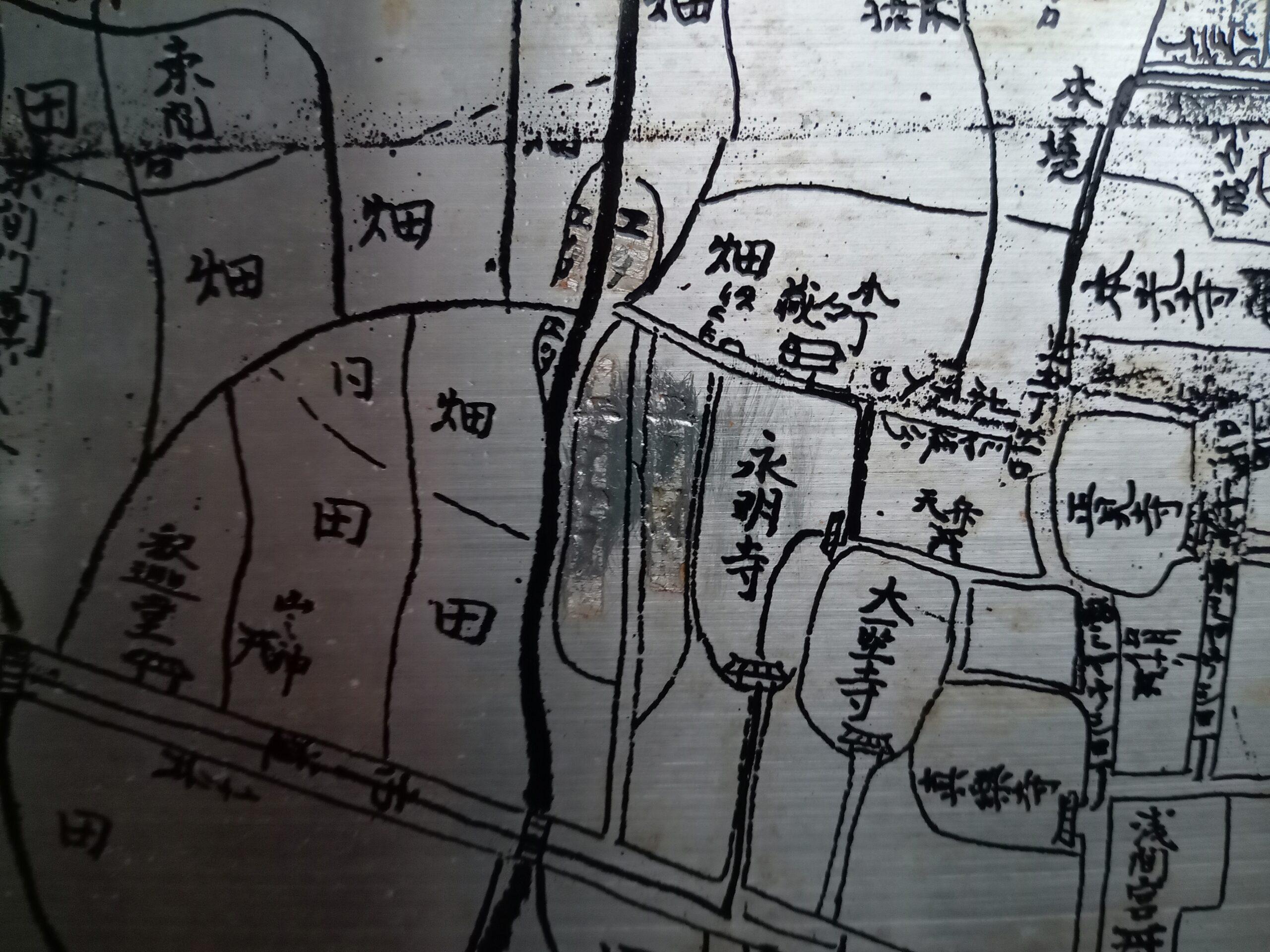

まずは、下赤田を訪れた。一見したところ、普通の田舎の住宅地だ。下赤田と浜田はJRの線路で隔てられているが、明治期の地図を見ると、部落の中に線路が通されたらしい。

あちこちに土建屋の看板が出ている。建設業を中心に、自営業者が多いようだ。

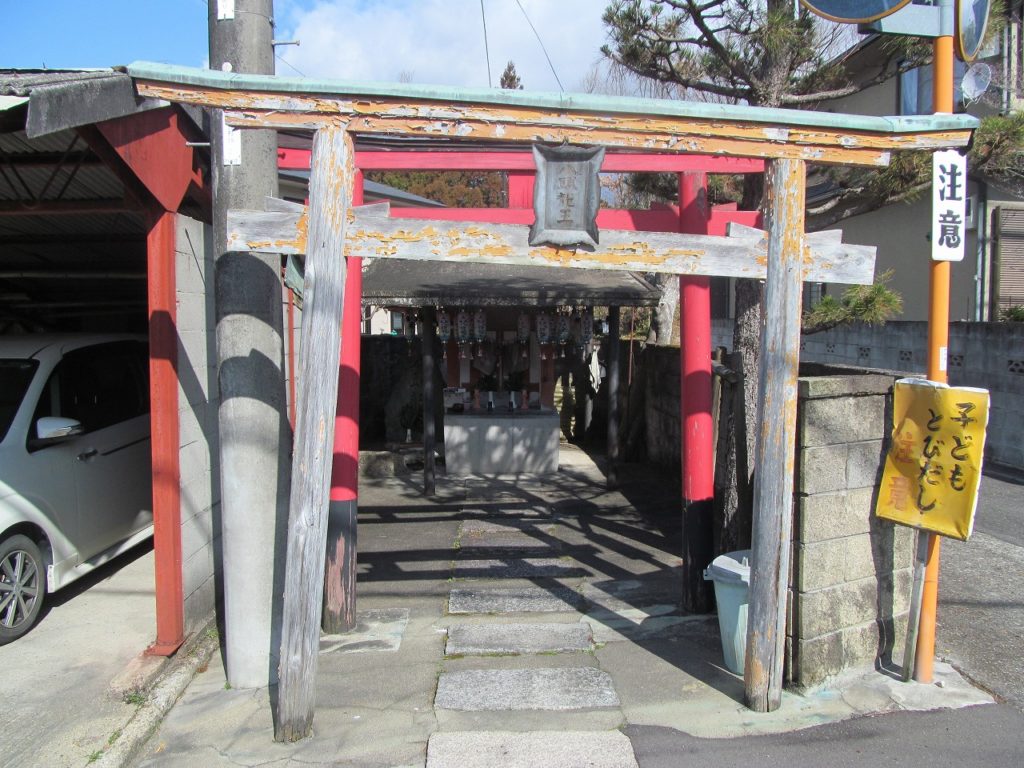

これは八頭龍王神社。

細い路地があり、ニコイチ住宅があり、大きな家もある。貧富の差が大きい部落であることが伺える。一方で、空き地はあまり目立たない。

ベンツやレクサス等の高級車も見られる。

土手があったので登ってみると、ここが部落である理由の1つが見えた。天井川である。しかも、かなりの高低差のある天井川だ。

よく「差別のために貧しい」と言われるが、むしろ逆で「貧しいから差別されるようになった」ということが多いように思う。洪水の危険性が高い場所にある部落というのは全国にいくつか見られる。そして、歴史を紐解いていくと、「差別故にそのような土地しか与えられなかった」というわけではなく、別の理由で条件の悪い場所に集落が形成され、条件の悪さにより生じた貧しさ故に見下され、差別されるようになったのではないかというのが筆者の仮説だ。

無論、それだけでは説明できないこともある。

天井川を越えた以仁王の墓があるこの集落にも細い道があり、そのたたずまいは下赤田と大きく変わらないのだが、ここは部落外のはずだ。違いと言えば、土建業者が多い下赤田に比べ、ここでは畳屋が非常に多い。「朝田」と言うと解放同盟の委員長であった朝田善之助を連想してしまうが、たぶんつながりはないのだろう。

さて、今度はJRの線路を越えて西側に行ってみた。

これは南猪ノ阪にある北区公民館。名前の通り今は公民館だが、かつてはここが隣保館だった。

掲示物には、隣保館にありがちな法務省のポスターはない。

こちらは、段ノ下にある「いで湯」。大人でも1回100円で入れてしまう格安の公衆浴場である。無論、入ってみた。

元部落解放同盟大阪府連委員長である、近畿大学の北口末広教授の持ちネタがが、「風呂屋の入れ墨禁止は差別か、そうでないか」というものだ。北口氏は「差別だと思う人」「そうでないと思う人」と言って、聴衆に手を挙げさせ、「このように差別の概念は時と場合によって変わります」と結論を曖昧にするのだが、ここは「差別だ」と断固主張すべきだろう。部落はもとより、関西の公衆浴場で入れ墨禁止などとは言ってられないはずだ。実際、「いで湯」に入ると立派なモンモンを背負った人が1人いた。

浴場は高齢者が多かった。筆者が訪れたのは、夕方でも少し早い時間帯だったので、夜に行くとまた客層は違うかも知れない。

サウナはないが、中は綺麗で湯加減は丁度いい。番頭の女性に「いやあ、いい湯でした。それにしても、なんでこんなに安いんですか?」と聞いてみると「町営だからですよ。遠くから入りに来る人も結構います」とにこやかに答えてくれた。

むしろ、「いで湯」の周辺の方が関西の旧同和地区にありがちな光景がよく見られた。空き家の公営住宅、路上駐車、放置自動車、不法投棄、唐突に現れる豪邸である。

「放置自動車 心も道も せまくなる」

道はせまくなっても、せめて広い心は失いたくないものだ。

部落探訪記事は「解放同盟役員の出身地区シリーズ」が着々と進んでいますね。次は仙正ですか。

いえ、たまたまです。京都に用事があったもので。

北地区と南地区に分かれてるそうですが、段ノ下・南猪ノ阪が南地区

下赤田・浜田が北地区なんですね?

なんで北方と南方でわかれたんでしょうね

別れたというより、北松原、南松原という2つの部落が別々に形成されたのではないでしょうか。

もともと昔、井手湯の前の道が川でした。それを挟んで北と南が元々の由来です。でもひどいところしか撮影しないのですね!

井手町の部落の歴史は当時の右大臣橘諸江氏や井手寺の護衛に雇われた人が始まりです。

また天井川を渡ったところ、あまり言いたくはないですが、部落はえた地域ですが、そこはひにん地域です。

ありがとうございます。あまりひどいところという意識はなくて、目についたものを無心に撮影していました。

天井川の向こうが非人部落というのは興味深いです。非人は世襲されないという考えから部落として残らなかったのでしょうか。

右大臣 ではなく、

左大臣 です。

同和地域の定義がデタラメですから、混住率もあったもんじゃないですね。

旧穢多村(旧枝郷穢多村など)や旧非人宿であったところであるならば、同和地域を名のってもいいだろうけど、たんなる貧乏人のスラム街を同和地域としたのは、これこそが似非同和行為そのものである。

先祖が穢多非人の賤民でないくせに部落民を称することも同じで、これも似非同和行為みたいなもの。

宮崎学は父親が井手町出身だから自らを部落民としているが、いっそうのこと井手町は混住率100%でいいのではないか?

ウィキペディアの宮崎学の父親は井手町玉水の出身とありますが、井手町玉水は部落ではないようですね。

ただ、確かに井手町なら全体が部落と誤解している人は多そうです。

本筋と関係ないかもしれませんが同町の境界線が異常に複雑ですね、周辺市町も。

木津川の河川敷・中州、山中の可住地・農地の取り合い。歴史がありそうですね。

確かにそうですね。山の中に飛び地は面白いです。

あと、改めて地図を見ると井手町は部落に限らず天井川だらけですね。

南猪ノ阪の正蓮寺という真宗大谷派のお寺も部落のお寺なのですか?

>南猪ノ阪の正蓮寺という真宗大谷派のお寺

正蓮寺が穢寺であるとしたら、南猪ノ阪は正統派部落で間違いありませんね。

以前、なんかの書物で読んだことがありましたが、

部落解放同盟はなんちゃって部落の地区内に、穢寺まででっち上げで創作したらしいです。

真宗大谷派の被差別部落檀徒の一覧に正蓮寺は出てきませんね。もっともこのリストは網羅的ではないので、これだけでは分かりませんが。

なんちゃって部落のなんちゃって穢寺というのは、何処のことか分かりますか?

>なんちゃって部落のなんちゃって穢寺というのは、何処のことか分かりますか?

ずーっと記憶をたどっていましたが、思い出せません・・・

私は10数年前にいくつかの市・町の図書館(関西)で部落関係の図書を読み漁ってました。

その時の1冊にあった話です。

もともと普通の古家屋だった空家(いわゆる古民家の空家)を、寺にしたということですが、

どこの話だったか・・・

戸ノ内のようなメジャーなんちゃって部落ではなく、小さな部落だったはずです。

そしてその小さな部落に寺があること自体が不自然だとゆうような話でした。

思い出せずですみません。

探訪したいので、ぜひ思い出してください。

オーケー

いつか、なんかの拍子で思い出すはず。

穢寺とされた古民家の写真まで掲載されていました。

小さな指定地域でしたが、その規模で寺が存在したというのが不自然。

そして、その地域が賤民の居住地だったのか?

というような内容でした。

部落同士が隣接してるケースはいくつかあると思いますがなぜ成立したか疑問ですね。

部落のボスの家系が別れたとかあるのでしょうか。

天理の西天治、東天治(嘉幡、下永二階堂)や奈良の西辻(杏と八条)、泉佐野の鶴原嶋村と瓦屋嶋村、御所の戸毛と丹生谷などあげればたくさんありますね

あと東八尾座と晒など穢多地と夙が隣接してるケースもあります

嘉幡、下永は東天治、西天治という呼称だったのですね。

つい先日、嘉幡部落につき部落探訪で取り扱われています。

たくさんある隣接した部落の成立には、確かに興味がわきますね。

「東八尾座と晒」を簡単にググってみました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85%E4%B8%83%E5%A2%93

長瀬町(蛇草)は指定地域ですね。

北蛇草には河内7墓のひとつとされてる、長瀬墓地がありますしね

ちなみに解同と食肉連合会と市議会議員をなさってるM嶋さんのお宅は、おおさか東線沿いの2階建ての改良住宅です。最近塗装が新しくなりました。

あと姪の白いほうは、駅前のでっかい市営住宅に住んでたそうで、中学時代は母子家庭ながら某お嬢様中学に通ってましたね。

ちなみに古い地図を見ると現在の北蛇草は東庄という地名だったそうで、北蛇草自体は寿町付近にありますね

要研究です

「奈良県北葛城郡広陵町大字大塚」

ここは未指定部落だと言われています。

未指定部落ということですが、六道山には町営住宅があります。

大塚とあるように古墳があり、先祖は墓守りかと思われます。

貧乏人スラム街が「差別反対」と叫んで、同和対策事業により整備されたことを思うと、

この大塚六道山は、いったい何であったのだろうかと考えられさせます。

それは何か文献等ございますでしょうか?

それから、本当は貧乏人スラム街こそ行政に手当されるべきですが、その理由の「差別反対」が曲者ですね。

私も含め地元の人しか知らないネタかもしれませんね。

広陵町には同和地域はないとされていますが、年輩の人は六道山を夙と言います。

現代の指定された同和地域でないのは、この大塚六道山の住人は同和地域指定を拒んだと聞いております。

また香芝市狐井、香芝市関屋にも未指定地区(夙)があると聞きます。

確か、大阪府堺市にも同じような話があるはずです。

https://wiki.chakuriki.net/index.php/%E5%A5%88%E8%89%AF/%E4%B8%AD%E5%92%8C%E3%83%BB%E6%9D%B1%E5%92%8C#.E5.BA.83.E9.99.B5.E7.94.BA.E3.81.AE.E5.99.82

この編集者が誰なのか知りませんが、「広陵町の噂の3」にディープなところとあるのは、この事を書いてるはずです。

奈良県の部落を探索される機会があれば、広陵町大塚六道山も探索してみてください。

随分前のコメントに返信失礼します。

万が一、まだ見ていらっしゃる可能性にかけて。

関屋の夙の場所や、その情報源などありましたら教えていただけませんか?

きょうと府民だより2017年5月号 人権口コミ講座108

部落であることを知ることと、知られないでいることの「間」

その隙間を埋めるために

公益財団法人 世界人権問題研究センター研究第2部嘱託研究員 静岡大学人文社会科学部准教授 山本 崇記

……人権教育・啓発の課題の筆頭にリストアップされ続けてきた部落問題は、毎回、ある「壁」にぶつかり、特有の訳の分からなさを伴ってしまう。……

……教育や啓発の場は空洞化し、部落を知らない人々にとって、……「尊重しなければならないこと」と観念的に落とし込まれ続けていく。部落問題の訳の分からなさの一端は、ここにある。知ることと、知られないでいることの「間」には、距離がある。残念ながら、その「隙間」を埋めているのは、……まことしやかに継承されるうわさ話などである。具体的な場所や人がさらされることなく、市民が部落問題を知り、理解し、行動できれば、それが一番だと思う。ただ、部落問題は教科書的に存在しているわけではない。現実の多様な部落(民)を知らずして、問題を理解したり、行動したりすることが、そもそも可能なのか。

部落問題を知り、解決の道筋を考えていくためには、どうしたらよいのか。私たちは、手掛かりとして、部落における「まちづくり」の取り組みや、地区内の人権・福祉施設である「隣保館」の存在を頼りにすることができる。そこに、部落(民)の具体像があり、部落内外をつなぎ得る契機がある。そこに付け込んで、「隣保館一覧」などで、行政資料に根拠を求めたデジタル版地名総鑑が流布するといった状況もある。……そのリスクを引き受けながら、まちづくりや隣保館事業が地道に取り組まれていることを積極的に知り、早急に、部落内外における交流や協働につなげていく必要があるのではないだろうか。

ttp://www.pref.kyoto.jp/koho/dayori/201705/jinken.html

に、

「まちづくりや隣保館事業が地道に取り組まれていることを積極的に知り、早急に、部落内外における交流や協働につなげていく必要があるのではないだろうか」

と書いてあったので、Googleで「井手町 同和 現状」で検索しました。もちろんこの手法は、隣保館等の行政のページや他の同和地区に対しても使えそうです(神奈川県伊勢原市ではあまりヒットしないようですが)。

すると、

井手町の隣保館の現状と課題

ttp://www.jichiro.gr.jp/jichiken_kako/report/rep_yamagata28/jichiken_hokoku/buraku03/buraku03.htm

というページがヒットしました。

そこによれば、他にも色々情報が載っていましたが、

「地形的には、同和地区は一方は山地で三方を天井川(木津川・玉川・渋川)に囲まれた低地域に密集した集落が形成されてきました。その結果、厳しい自然条件にさらされ、過去幾度か河川の氾らんや降雨の都度浸水などの自然災害を受けてきました。……地区の職業は、これと言った地場産業はなく、……昭和28年の水害の復旧工事と高度経済成長期の好景気が訪れ、その波に乗って土木業に従事する人が増え、地区の職業の大部分が土木関連の職種で占められるようになりました」

とのことで、取り組みによって少しづつ改善されてはいるものの、

「とりわけ、教育や就労面では一般地区との間にかなりの格差が残されており、深刻な現状」で、

「今日では、地区のほとんどの土木業者が下請けや孫請けといった零細業者のため景気の変動を一番にうけ、官公庁の年度末の時期などに仕事が集中するくらいで、他の時期にはほとんど仕事がないという生活上極めて不安定な状況」

「不安定な仕事「土木建設業」に従事されている方が7割から8割」

「中退者や進級できない地区生徒が毎年2割近い」

そうです。

天井川が三方にあるというのが地形的特徴の一つで、「あちこちに土建屋の看板が出ている。建設業を中心に、自営業者が多いようだ。」という光景の裏には不安定収入という問題があったのかもしれません。

人権教育・啓発の課題が「壁」にぶつかるのは、被差別部落が世間一般の支持を得れないからです。

全部が一部、一部が全部、マクロ的な見方ですが、世間一般からすると部落には正義はありません。

だから何をしても悪者で終わってしまう。

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170627-00050334-jbpressz-life&p=1

ヤクザ者の一生を、「差別」という言葉で包んで良く見せてるつもりなのでしょうか?

コメント欄には少しもいいことが書かれていません。

戸向さん、他人の支持や共鳴を受けることができないのは、部落の内面に問題があるのですよ。

隣接する同和地区の関係には関心が湧きますね。

安堵・風根も片桐・西田中においての権力闘争に破れた人が移り住んだとの事ですし。

それと井手町松原から奈良育英に進んでいる生徒は意外と多かったですよ。

そう言えば、たまたま調べ物をしていたら、松原の某解放同盟幹部の息子が弁護士目指してましたね。

結局司法試験に失敗して、行政書士で妥協したようですが。

いずれにしても、教育熱心なところはあるのかも知れません。

機会があれば八幡市も訪れてください。

昭和だけでも様々なネタ発見があると思います。

昭和とはどこのことでしょうか?

言葉足らずでしたね。昭和の御代です。

革新町政・市政時代。ヤクザ。自動車解体業など、近郊では特に知られています。

平成になり様変わりしてきましたが、当時を知る人には「怖い市」といまだに思われています。

香芝市に60年住んでいますが、香芝市には、元々、穢多村も夙も無いはずです。 狐井は古墳がありますが。 隠坊集落はありますが

確かに、全国部落調査に記載がありません

コロナ禍当初に一気に全国的に有名になった井手町(町民の方は何も悪くないのですが)

今日のニュースで井出が狂犬病の予防接種率が京都府下ワーストの43.2%と報道され、どんだけ民度低いねん!と調べていたらこちらに辿り着きました。

同じ山城地域に住んでおりますが(大阪からの転入)、周辺市でも未だに未舗装路で汲み取りの地域があったり、公営の浴場があったり…まぁ似たり寄ったりなところはあります。

ただ、他のエリア(京田辺、精華、木津、城陽など)は大学、自動車専用道路、住宅地の開発などでかなりの農家が潤ったことに比べて、井出は全部スルーされてるんですよね。

#9a62671cfec38b44c8de8b1b115b49d2